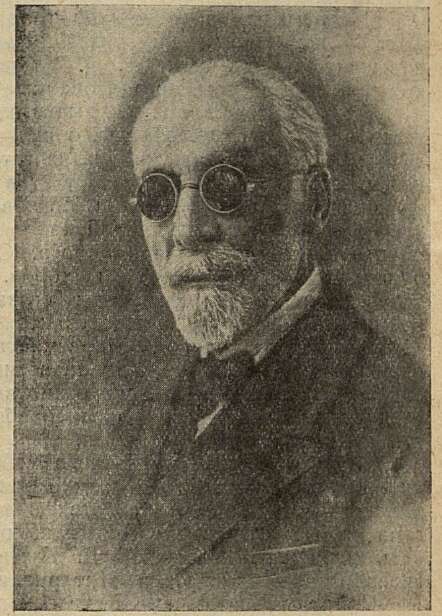

Николай Тигранян

20 декабря 1936 г. в Ереване было торжественно отпраздновано 80-летие со дня рождения народного композитора Армянской ССР — Николая Фаддеевича Тиграняна. В связи с этим юбилеем ЦИКом Армянской ССР было присвоено композитору звание героя труда.

Н. Тигранян родился 19 августа 1856 г. в г. Александрополе (ныне Ленинакан). В девятилетием возрасте он заболел оспой, последствием которой явилась слепота.

В 1873 г. Татевос Тигранян отвозит сына в Вену, в институт для слепых. Своей специальностью Николай Тигранян выбирает музыку.

В 1880 г., окончив полный курс института, где он находился втечение семи лет, Тигранян возвращается на родину. Сделав предметом своего изучения армянские, грузинские и курдские народные танцы, а также народные песни, Тигранян проявляет в последующие годы огромный интерес к иранской классической музыке.

В 1887 г. в Москве выходит в свет его первый сборник «Закавказские народные песни и танцы». Спустя несколько лет появляются фортепианные произведения Тиграняна: «Баяти Курд», «Гейдари», «Баяти-Шираз», армянские песни.

Первый концерт Николая Тиграняна состоялся 22 апреля 1894 г., в Петербурге. Концерт получил положительную оценку прессы.

1 июня 1914 г. в Александрополе был отпразднован юбилей 25-летней музыкальной деятельности Николая Тиграняна.

В 1921 г., после установления в Армении советской власти, Тигранян организовал по поручению . Александропольского наробраза музыкальную студию, которой руководил втечение полутора лет.

21 сентября того же года постановлением Совета народных комиссаров Армянской ССР Николаю Тиграняну было присвоено звание заслуженного деятеля искусства.

В 1933 г., в апреле, в Ленинакане было отпраздновано пятидесятилетие музыкальной деятельности Тиграняна.

Правительство советской Армении, высоко ценя полувековую музыкальную деятельность Н. Тиграняна, присвоило ему звание народного композитора республики. Н. Тигранян известен в истории армянской музыки как основоположник фортепианной литературы на национальную тематику.

Ряд произведений переложен им для симфонического оркестра, квартета и трио.

Рубен Терлемезян

Памяти А. Д. Кастальского

(К 10-й годовщине со дня смерти)

Десять лет назад скончался Александр Дмитриевич Кастальский — знаток русской народной песни и древнерусских культовых распевов, автор труда «Особенности народно-русской музыкальной системы»1, создавший целую эпоху в истории развития хоровой культуры.

А. Д. Кастальский работал не только над старой русской народной песней, его интересовала и вся древняя музыка, так же как и музыка народов Кавказа (сборник фортепианных пьес — «По Грузии»), Крыма, Украины. Наиболее интересные

_________

1 Музсектор ГИЗа, М., 1923.

хоровые сочинения его относятся к 1901–1905 гг.: «Былинка», «Слава» (на народные тексты), «Русь» (слова Никитина), «Тройка» и «Поля неоглядные» (отрывки из «Мертвых душ» Гоголя).

Из опытов его реставраций музыкальной старины выделяются: «Пещное действо», «Картины русских народных празднований в обрядах и песнях» и, в особенности, «Из минувших веков».

В 1916 г. в московском театре Зимина была поставлена единственная опера Кастальского — «Клара Милич» (по одноименной повести Тургенева).

А. Д. Кастальский родился в 1856 г. Окончив в 1882 г. Московскую консерваторию (по классу композиции — у П. И. Чайковского и С. И. Танеева), он посвятил себя музыкально-педагогической работе. Втечение 30 лет он руководил хором Козловских железнодорожных мастерских и преподавал пение в московских городских училищах.

С первых же дней Великой пролетарской революции композитор, несмотря на свои 60 лет, с юношеским увлечением отдался работе, выявляя себя как передовой музыкант-общественник (А. Д. Кастальский одним из первых вошел во фракцию красной профессуры, организованную при Московской консерватории в 1924 г.).

Уже в конце 1917 г. он выдвигает в Наркомпросе ряд проектов — о создании театров народного творчества, о культивировании народного песенного творчества. В июле 1918 г. Кастальский назначается управляющим хоровыми капеллами Москвы и Ленинграда, а с 1923 г. работает в качестве профессора и декана вновь организованного хорового подотдела Московской консерватории. Неизменно горячее участие принимает он в студийной работе Пролеткульта (1922 г.), в Гос. институте музнаук и в комиссиях Наркомпроса. Он читает лекции красноармейцам, педагогам, руководителям самодеятельных хоров.

Послереволюционные годы связаны с большим творческим ростом А. Д. За время с 1918 по 1926 г. им было написано 58 произведений, в том числе ряд хоров — «Пролетариату», «Первомайский гимн», «Гимн труду», «К зарубежным братьям» и «Сельскохозяйственная симфония» для оркестра, хора и солистов (написанная к открытию сельскохозяйственной выставки в Москве в 1923 г.). Особо следует отметить цикл «Сельские работы в народных песнях» — очень тонко сделанные обработки народных песен.

Хоровая пьеса Кастальского «1905 год» является первой кантатой на революционную тематику. Далее — нужно отметить музыку к драме «Стенька Разин» В, Каменского, ряд хоров и обработок в народном стиле (часто с сопровождением оркестра народных инструментов и ударных), как например Старинка«, «Стенька Разин». «Ты, рябинушка» и др. А. Д. Кастальскому принадлежит также очень яркая и своеобразная оркестровка «Интернационала».

Произведения А. Д. Кастальского — не только прекрасная школа хоровой техники. Его хоровые партитуры представляют собой исключительно ценный методический материал по изучению народного многоголосного письма.

В наше время — широкой пропаганды народного хорового творчества и возрождения хорового исполнительского искусства — нельзя пройти мимо работ А. Д. Кастальского, которые еще ждут своего внимательного исследователя.

А. Александровский

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Шесть песен о Ленине и Сталине 7

- «Горцы любят Серго» 11

- Пушкин в романсовом творчестве советских композиторов 17

- Пушкин и русский оперный театр 21

- Пушкинские романсы С. Фейнберга 39

- Романсы В. Нечаева и В. Мурадели на тексты Пушкина 53

- Пушкин в музыке ленинградских композиторов 60

- Девятая симфония Бетховена 63

- «Кантата о весне и радости» М. Юдина 73

- Встречи с Ник. Островским 77

- Два года на новостройке (Опыт работы квартета им. Калийного комбината в Соликамске) 86

- Первый смотр 93

- На границе Синь-Цзяня 96

- К итогам Всекиргизской олимпиады 99

- Удмуртская песня 101

- Двадцать пять лет хора им. Пятницкого 102

- Николай Тигранян 103

- Памяти А. Д. Кастальского 103

- Марина Козолупова и Даня Шафран 105

- Концерты из произведений Шопена 106

- Концерты из произведений советских композиторов 108

- Работа Научно-исследовательского музыкального института при МГК в области разработки и конструирования электромузыкальных инструментов 111

- Музыкальная конференция в Ташкенте 112

- Музыкальная жизнь Владивостока 113

- Вести из Вологды 114

- Великий Устюг 115

- Над чем работают московские композиторы 116

- Л. М. Сигал — «Школа для скрипки» 117

- Обработки и переложения Гр. Пеккера для виолончели и фортепиано 118

- «Виолончельная техника» — М. И. Ямпольского 119

- О работе редактора 120