подобные интонации сопровождают слова:

«Отец твой прошел эту улицу с боем,

Под танки бросался твой брат».

Удручает своей салонной слащавостью песня В. Иванникова «В почетном строю».

Многие ударники коммунистического труда получили право ставить на своих изделиях личное клеймо. Такие изделия, как известно, минуют ОТК. Надо, чтобы композитор, ставя свою подпись под созданным им произведением, нес такую же ответственность, как и ударник коммунистического труда.

Я позволю себе высказать предположение, что укреплению в песенном творчестве скверных штампов в известной мере способствует невысокий уровень вкуса «заказчиков», т. е. эстрадных, концертных организаций, издательств, исполнителей, а иногда и деятелей кино, заказывающих музыку к тому или иному фильму.

Значительный вред приносит неправильное распределение заказов: если одному и тому же композитору одновременно приходится писать музыку к четырем фильмам, (а такие примеры есть), то, естественно, от него нельзя ожидать подлинно творческого отношения к работе...

Бывает и так, что, начиная работать для кино, молодой композитор на первых порах пишет музыку отрадно свежую, чистую и самобытную. А через несколько лет, смотришь — он уже, что называется, «набил себе руку» и изготовляет банальные «опусы», мало соответствующие его таланту и профессиональным возможностям. Особенно печально, когда такие «опусы» появляются у ярко одаренных композиторов, — например, у А. Бабаджаняна, А. Эшпая, А. Флярковского.

Да, композитор должен быть более принципиальным и стойким, погоня за внешним, легким успехом никогда не приведет его к настоящей творческой удаче. На эти размышления меня еще раз навели некоторые произведения композиторов Сибири. Даже такие талантливые мастера песни, как Валентин Левашов или Андрей Новиков, превосходно знающие народное творчество и создающие отличные обработки народных песен, заметно утрачивают свои индивидуальные качества, как только попадают на проторенную дорожку «лирической» песни. Куда деваются тогда своеобразие гармонического языка, богатство ритмики, свободная подголосочность, гибкость формы! Изложение бледнеет, форма замыкается в однообразную череду стандартных куплетов. Это мне кажется очень опасным.

Прежде всего, надо высвободить песню из круга стереотипных псевдолирических сюжетов, унылых или приторных любовных излияний, расширить тематику песенного творчества.

Я считаю неправильным цеховое разграничение композиторов на песенников, симфонистов и т. д. Каждый композитор должен уметь сочинять все. Конечно, он может концентрировать свое внимание на том, что ближе характеру его дарования, но подготовлен должен быть для работы во всех музыкальных жанрах.

Безвкусными, а то и просто пошлыми произведениями сильно засорена наша легкая, эстрадная, танцевальная музыка, и это наносит большой ущерб эстетическому воспитанию масс. К сожалению, пассивность композиторов в этой области и открыла двери потоку импортной «дешевки». Одним из возможных путей к оздоровлению советской легкой, эстрадной и танцевальной музыки несомненно можно считать более смелое обращение композиторов к народнотанцевальным жанрам, ритмам и мелодическим интонациям. Напомню удачные образцы эстрадного творчества С. Цинцадзе и К. Орбеляна, пьесы на татарском национальном материале из репертуара джазоркеотра под управлением О. Лундстрема, некоторые эстрадные сочинения дагестанского композитора М. Кажлаева.

Важнейшая проблема нашего музыкального творчества — проблема современного национального стиля. Понятие русской музыки у нас нередко трактуется узко, ремесленно. Подчас под видом новой русской музыки нам преподносят пассивные перепевы далеко не лучших образцов старой бытовой песни или оперной музыки второй половины XIX ве-

ка. Старательно обыгрываются одни и те же ходовые интонации, заимствованные из довольно узкой и не самой ценной области русского песенного фольклора. Подобный «стиль рюсс» оказывается сплошь и рядом измельченным, архаичным, по существу не способным выразить новое содержание, рожденное нашей замечательной современностью.

Но ведь давно известно, что национальный стиль в искусстве не может быть чем-то застывшим, законсервированным! Национальный склад русской музыки на протяжении столетий непрерывно развивался вместе со всем укладом жизни русской нации. Вспомним Глинку и Даргомыжского, которые совершили подлинный переворот в русской музыке по отношению к традиционным стилям XVIII и начала XIX столетий. Вспомним Мусоргского, Бородина, Римского-Корсакова, которые не только продолжили дело, начатое Глинкой, но и внесли в нашу музыку громадное богатство новых интонаций, новых гармоний, ритмов и инструментальных красок. Невозможно себе представить русский музыкальный стиль XX века без тех важных новшеств, которые были внесены творческим гением Скрябина, Рахманинова, а с другой стороны — энергией рабочих революционных гимнов, вошедших в русскую жизнь в период революции 1905 года.

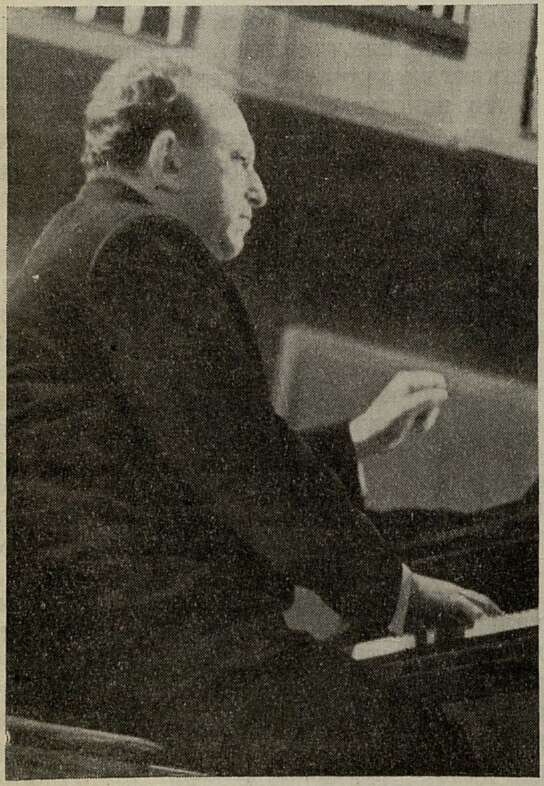

Композитор Е. Жарковский аккомпанирует...

В наше советское время живой пример плодотворного обновления русского национального стиля в музыке показал С. Прокофьев. Благодаря его смелой инициативе в русскую музыку вошел целый мир современных интонаций, новых ладовых черт, оркестровых эффектов, вошли стремительность и бурная энергия новых ритмов. Много ценного внес в развитие национального стиля Г. Свиридов. Интонационный строй его поэмы «Памяти Сергея Есенина» и «Патетической оратории» на слова Маяковского нов, оригинален и, в то же время, близок русской национальной традиции. Ряд прекрасных песен В. Захарова, В. Соловьева-Седого, И. Дунаевского, Анат. Новикова и некоторых других известных мастеров представляет собой живой пример новаторского, творческого обновления русского музыкального стиля.

В советской русской музыке накоплены уже свои богатые традиции. Надо эти традиции смелее продолжать и развивать. Надо чутко вслушиваться в те интереснейшие процессы, которые происходят в жизни и музыкальном быту народа, изучать новые современные песни, а также живую речь, интонации живого говора современных советских людей. Развивать национальный стиль в музыке — это значит неустанно итти вперед, вносить в русское искусство свою творческую инициативу, свою индивидуальность, свое видение мира, изобретательность.

Национальный стиль не есть нечто статичное — это сложный, многогранно развивающийся процесс, одни признаки которого отмирают, другие нарождаются. По мере обогащения опыта профессионального музыкального творчества, усиления художественных взаимосвязей происходит, с одной стороны, кристалли-

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Правдиво отражать нашу современность 7

- Двенадцать страниц 22

- Ново, талантливо 29

- Катанян В. Хор из оперы «Не только любовь» 35

- Пярт и Тормис пишут для хора 46

- А. С. Аренский 49

- Аренский в оценке Л. Толстого 56

- Г. Катуар 58

- Боевой пролетарский гимн 60

- Режиссер в оперном театре 70

- Лермонтов на балетной сцене 77

- «Хачатур Абовян» 80

- Дмитрий Башкиров 83

- Роза Джаманова 85

- Работать по-новому! 87

- Играет Иосиф Гофман 90

- Татьяна Николаева 94

- На концерте М. Юдиной 95

- Пьесы для арфы 96

- Концерт в заводском Доме культуры 97

- Новое в народном оркестре 98

- Вива, Куба! 98

- Бетховен, Метнер 99

- Оскар Данон 100

- Кантаты Танеева и Римского-Корсакова 100

- «Virtuosi di Roma» 101

- Д. и И. Ойстрахи 102

- Иржи Ропек 103

- Хуго Лепнурм 104

- Зарубежные вокалисты 104

- Самуил Фурер 105

- Шведский квартет 105

- Квартетисты Грузии 106

- Музыкальный Львов 110

- Пленум в Сибири 115

- На Дальнем Востоке 117

- Пасынки книжной торговли 118

- Средствами киноискусства 120

- Американские заметки 122

- Две недели в Париже 132

- Итальянские впечатления 139

- «Петя и волк» получает золотую медаль 141

- Пестрые страницы 142

- Сборник о Кастальском 146

- Книга о Шимановской 148

- По следам наших выступлений 150

- В предсъездовскую весну 151

- «Капитан дальнего плавания» 151

- По мотивам Ярослава Гашека 153

- Встреча с друзьями 155

- Москва салютовала песнями 156

- Выступают ростовчане 158

- Из блокнота фотокорреспондента 159

- В музыкальных театрах. Москва, Ленинград, Тбилиси, Одесса, Оренбург 161

- В канун двадцатилетия 162

- В. Васильев — Лукаш 163

- В оперном театре строителей 164

- Цифры и факты «Музыкальной весны» 164