стирующие звуковые сферы оказываются у Стравинского родственными: в них тщательно избегается живая мелодическая мысль, рожденная человеческим сердцем и способная вызвать теплый отклик в душе нормального слушателя. В «Canticum sacrum» нет буквально ни одной естественной интонации. Это — мертвая пустыня, голая, каменистая, на которой не произрастает ни один зеленый листок. Какой опустошенной, выхолощенной должна была быть душа композитора, способного создавать такую страшную музыку!

В мессе пять частей, очень точно, расчетливо скомбинированных. Вначале короткий пролог («Посвящение городу Венеции, в честь ее покровителя, апостола Марка»), затем подчеркнуто аскетический смешанный хор, воспевающий хвалу «слову божию», витиеватая, с колоратурными юбиляциями ария тенора на текст «Песни песней», центральная третья часть, состоящая из трех эпизодов, воплощающих «любовь, надежду и веру», затем снова сольная ария баритона с хором и, наконец, финальный полифонический хор, по конструкции и общему характеру напоминающий первую часть. Все тексты — на латинском языке, и все (кроме второй части) взяты из евангелия от Марка или священных псалмов. Состав вполне традиционный: смешанный хор, два солиста — тенор и баритон, оркестр и орган. Оркестр скупой, нарочито «архаизированный», лишенный наиболее певучий инструментов: нет скрипок, виолончелей: кларнетов, валторн, зато есть басовая туба и целое семейство тромбонов...

Как видно, музыкальный замысел автора заключался в некоем контрасте между крайними частями, выдержанными в стиле старой полифонической «готики», и тремя’ средними частями, написанными по додекафонному принципу à lа Веберн. Taков именно основной «драматургический конфликт», увлекший автора. Скажем прямо, конфликт, не слишком волнующий!

В прологе и первой части дается модернистски искаженная стилизация старинной полифонии с размеренными статичными ритмами, характерно церковными полевками и моментами строгой, жесткой диатоники. Порой начинает казаться, что машина времени доставила нас в беспросветную темень средневековья, когда догматы веры и условности ученой схоластики сковывали живую мысль музыкантов. Однако же, то, что у старых композиторов-полифонистов было обусловлено младенческим возрастом музыкальной культуры, то у современного искушенного сверхмастера выглядит, как манерность и снобизм, как выражение крайней пресыщенности:

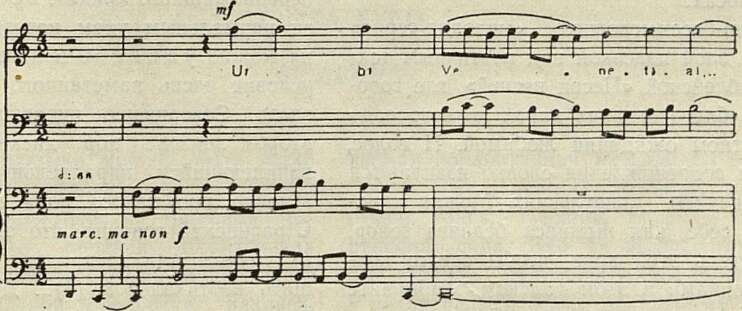

Пример

Впрочем, многие частности уже в первом эпизоде мессы показывают, что Стравинский и здесь не прочь припугнуть слушателя то варварскими политональными созвучиями, то зловещими тембрами крайне низкого регистра, то неожиданными взрывами нервной ритмики. Непонятно только, к чему эти устрашающе фальшивые аккорды (например, сочетание си минора с си-бемоль мажором). Ведь в тексте говорится о прославлении «слова божьего», и заказчик, вероятно, пожелал бы здесь услышать нечто более возвышенное и благостное.

Однако же в целом первая часть мессы, особенно спокойные, совсем уж по-старинному звучащие хоральные отыгрыши оркестра, еще не порывает с характером и стилем католического песнопения.

Но то, что начинается в последующей, второй части, сразу погружает нас в темную пучину додекафонного психоза! Пер-

вые три аккорда в оркестре строятся на двенадцати звуках «серии» (ни один звук, согласно правилу, не должен повторяться). Далее из этих же двенадцати звуков, но в сбратном порядке строится некая горизонталь, то бишь «лирическая» мелодия теноровой арии. Серийная тема, сконструированная по методу бездушной инженерии, получилась извилистой, зигзагообразной, как кривая кардиограммы:

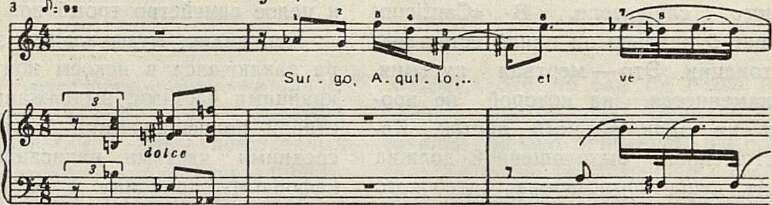

Пример

В третьем такте фиоритура голоса — с непозволительными в додекафонной технике повторениями звуков — призвана, видимо, воскресить приемы средневековых католических «юбиляций» И дальше, когда «серия» из двенадцати звуков исчерпана, автор излагает ту же «серию» в обратном порядке — от ля до ля-бемоль. Потом последуют варианты той же «серии» в обращении или отрезки из нее в аккомпанирующих голосах.

Жутко-бессмысленная «мелодия-серия» кажется злой издевкой над поэтичным текстом библейской «Песни песней», где говорится о благоухающих дарах южного сада и трепетном ожидании любимой. И голос, и линия сопровождения словно извиваются в болезненных конвульсиях. Можно представить себе, как пыжился бедняга тенор, исполнитель этой арии, чтобы свести концы с концами в этом адском лабиринте звуков!

Тот же принцип додекафонных «серий» применен в третьей части, состоящей из трех эпизодов («Любовь», «Надежда» и «Вера»). Каждый эпизод предваряется оркестровым вступлением, основанным на очередном двенадцатизвуковом ряде. Эти ряды проходят то в вокальных партиях, то в оркестровых голосах, они подвергаются ритмическим изменениям, даются в увеличении, в уменьшении и других вариантах. Иногда, следуя методу Антона Веберна, Стравинский сохраняет лишь ритмический облик и основные интервальные обороты первоначального «ряда». Услышать эти связи нормальным ухом невозможно. Скорее их можно увидеть в нотах, да и то при условии очень наметанного аналитического глаза. Совершенно чудовищно звучит во втором эпизоде хор дискантов и альтов, начинающийся параллельными секундами. Именно про такого рода наложения сам Стравинский говорил, что они действительно трудны для восприятия, «если их слушать вертикально» (?)... Думается, что и «горизонтальное слушание» этих вымученных звукосплетений вряд ли облегчит тяжкую долю слушателя...

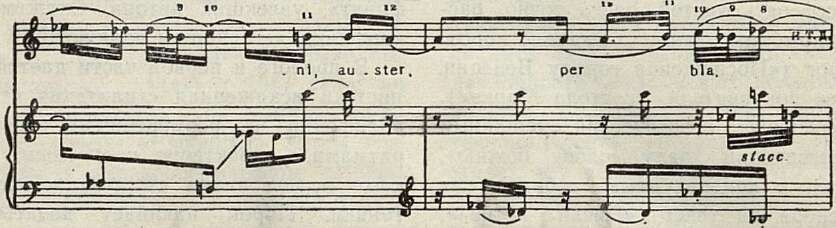

Пример

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 3

- Знаменательное десятилетие 5

- Песнь — в боевом строю 9

- О нашей военно-духовой музыке 15

- Несколько мыслей о творчестве белорусских композиторов 20

- А. Спадавеккиа и его опера «Овод» 25

- Третья симфония Н. Пейко 37

- Две сонаты Н. Ракова 42

- Новый квартет М. Марутаева 45

- Размышления о джазе 48

- Годы изгнания 53

- «Мейстерзингеры» и оперная реформа Вагнера 62

- Оперы Вагнера на Петербургской сцене 69

- На оперных спектаклях фестиваля 77

- «Лебединое озеро» в Челябинском театре 82

- «Весна поет» Д. Кабалевского 83

- «Боевое крещение» 87

- Новая армянская опера 91

- Оркестр Ленинградской филармонии 95

- Музыка по телевидению 101

- Из концертных залов 104

- Вологодские частушки 119

- С пленума украинских композиторов 126

- Декада советской музыки Казахстана 128

- О музыкальной жизни Перми 129

- На Дальнем Востоке 131

- В столице Бурят-Монголии 133

- К 80-летию Зденка Неедлы 136

- По поводу некоторых выступлений польских критиков 139

- Священная какофония 144

- Музыка Кубы 147

- Песня, обращенная к сердцу 150

- Советская музыка в Корее 152

- Письмо из Лондона 153

- По страницам музыкальных журналов 154

- Польская газета «Джаз» 157

- На конкурсе вокалистов в Тулузе 158

- «Воспоминания о Рахманинове» 159

- Детям о классиках 161

- Коротко о книгах 162

- Новые пластинки 164

- Хроника 166