Но зато полная гармония между замыслом и выполнением достигнута во второй и в четвертой частях. Здесь свойственная Пейко композиционная манера играет только положительную роль. Тонкость рисунка, ювелирная отделка деталей, общая сдержанность при глубокой сердечности и теплоте, — вое это рождает обаятельный романтический образ душевной красоты.

Особенно удачен финал симфонии. Вот отзвучал, удалился походный марш. И будто рассеялся сумрак, открылось высокое небо с прозрачными, пронизанными солнцем перистыми облачками. И где-то в высоте, как птичий голос, заструилась, зареяла мелодия широкой песни1. Отдохновение души? Идиллия? И да и нет! Уже в этой музыке пейзажа скрыто пульсирует беспокойный ритм, беспокойная неразрешенная гармония. Здесь они аккомпанируют главной мысли, как внутренний трепет, сопутствующий восторженному чувству. Песня растворяется, исчезает, а беспокойный пульс становится все явственнее, откровеннее. Теперь это уже иное волнение, не только радостное; волнение о людях, о судьбах, о жизни. Вступают одна за другой новые темы (чередующиеся с рефреном «пейзажа»). Это лучшие лирические образы симфонии. Они многозначны. В них, я бы сказал, какой-то сплав жизненных впечатлений, образующийся в зрелом ретроспективном сознании; в ощущение прекрасного к восторгу примешивается печаль и тревога — ибо над прекрасным часто нависают свинцовые тучи; в волнения и печали входит трепет надежды, чувство неиссякаемой, вечно молодой жизни...

В сложной по своему содержанию драматической симфонии нашего времени мало кого удовлетворяют финалы внешнего типа («внешними» я называю финалы, которые, досадно уклоняясь от развития главных идей симфонии, только мнимо завершают цикл). Финалы же, органически связанные с сущностью произведения, идейно значительные — одна из труднейших задач для всякого симфониста. Композитор ищет резюмирующее слово, его влекут к себе мысли и чувства еще более сложные, чем те, что были высказаны ранее; вместе с тем по законам драматургии финал должен превосходить предшествующие части по непосредственно ощущаемой яркости, броскости, доходчивости. Далеко не всегда эта трудная задача решается во всех отношениях безукоризненно. Тем отраднее, что финал Третьей симфонии Пейко оказался вполне убедительным, более того — был воспринят как лучшая часть симфонии, ее кульминация.

Важно не только, о чем говорит художник, но и как он говорит. Творческая активность, присущая истинному таланту, сказывается в желании и в умении прокладывать для своей мысли путь «наибольшего сопротивления». Другими словами, в умении обезопасить мысль от инерции, от увядания, сделать ее на всем протяжении наполненной и упругой. С этим связана постоянная жажда обновления художественных средств или же потребность использования таких средств, которые, хотя уже и известны, но обладают нужной для своего времени свежей выразительностью (разумеется, всякая погоня за новизной ради новизны искажает этот естественный и вечный закон развития искусства).

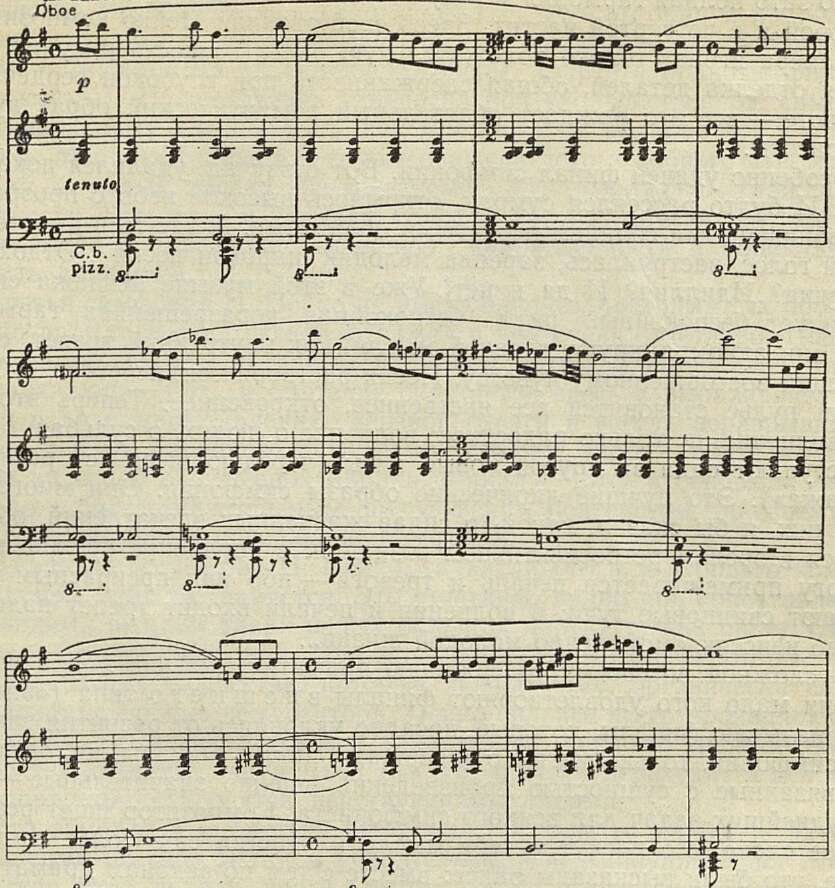

Для характеристики стиля, в котором написана симфония Пейко, мне хочется привести только один пример — главную тему медленной второй части (она же проходит затем в финале и интонационно влияет на главную тему третьей части):

__________

1 Подлинная народная песня «Наш поезд так несется лихо» (текст, по-видимому, позднейший). Свободная трансформация ритма и своеобразное инструментальное изложение песни (флейта piccolo и кларнет на далеком расстоянии друг от друга) привнесли в нее новую богатую образность.

Пример

По общему облику это простая, непринужденно льющаяся песня. Но в ней есть несколько остро найденных и далеко не простых композиционных приемов. Попробуем мысленно исключить эти находки автора, и чудесная мелодия сразу увянет, превратится в заурядный сентиментальный романс. Чрезвычайно выразителен третий такт с его ходом вводного тона вниз и щемящей диссонирующей гармонией. В четвертом такте выступает освежающая краска мажорной (дорийской) субдоминанты и тут же начинается красивейшее ладотональное переключение: через мажорное звено основной тональности ми минор (дорийская IV и натуральная VII ступени) переход в далекую сферу соль минора — красочный сдвиг, волшебная легкость и мягкость которого вызывают в памяти побочную партию Пятой симфонии Шостаковича. Проведение темы в соль миноре варьировано. Уже первый такт, благодаря тому, что именно в нем обнаруживается новая тональность, производит освеженное впечатление. Начиная с четвертого такта интонационный рисунок усложняется, хотя и не теряет первоначальной лирической мягкости. Гармоническая канва образует новое, еще более красивое и пластичное тональное переключение (возвращение в ми минор), прелесть которого, между прочим, в том, что до самого конца остается завуалированной цель движения. Интересна роль сквозных гармонических звуков басового регистра. Они как будто остаются не причастными к тональным сменам в верхних голосах, хотя и не очень противоречат им. Этот сопутствующий элемент играет роль

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 3

- Знаменательное десятилетие 5

- Песнь — в боевом строю 9

- О нашей военно-духовой музыке 15

- Несколько мыслей о творчестве белорусских композиторов 20

- А. Спадавеккиа и его опера «Овод» 25

- Третья симфония Н. Пейко 37

- Две сонаты Н. Ракова 42

- Новый квартет М. Марутаева 45

- Размышления о джазе 48

- Годы изгнания 53

- «Мейстерзингеры» и оперная реформа Вагнера 62

- Оперы Вагнера на Петербургской сцене 69

- На оперных спектаклях фестиваля 77

- «Лебединое озеро» в Челябинском театре 82

- «Весна поет» Д. Кабалевского 83

- «Боевое крещение» 87

- Новая армянская опера 91

- Оркестр Ленинградской филармонии 95

- Музыка по телевидению 101

- Из концертных залов 104

- Вологодские частушки 119

- С пленума украинских композиторов 126

- Декада советской музыки Казахстана 128

- О музыкальной жизни Перми 129

- На Дальнем Востоке 131

- В столице Бурят-Монголии 133

- К 80-летию Зденка Неедлы 136

- По поводу некоторых выступлений польских критиков 139

- Священная какофония 144

- Музыка Кубы 147

- Песня, обращенная к сердцу 150

- Советская музыка в Корее 152

- Письмо из Лондона 153

- По страницам музыкальных журналов 154

- Польская газета «Джаз» 157

- На конкурсе вокалистов в Тулузе 158

- «Воспоминания о Рахманинове» 159

- Детям о классиках 161

- Коротко о книгах 162

- Новые пластинки 164

- Хроника 166