Новый квартет М. Марутаева

В. БОБРОВСКИЙ

Второй квартет М. Марутаева значительно отличается от Первого, написанного пятью годами раньше. Если в Первом квартете господствовали светлые тона, настроение ничем не омрачаемой радости, даже беззаботности, то во Втором дана заявка на более широкий круг эмоций, на постановку глубоких и серьезных вопросов.

Естественно, что возросли масштабы цикла, усилился контраст между частями, отчетливей проступили корни творческой индивидуальности М. Марутаева.

С одной стороны, несомненно влияние С. Прокофьева, сказывающееся в ясной очерченности тем, в любви к внезапным смещениям, в ритмической «крепкости», с другой стороны, многое говорит о влиянии Бетховена (четкость формы, сочетание ее непрерывной текучести с ясностью граней, целенаправленность и упругость тематического развития).

Подобное «скрещивание» не создает эклектической смеси; в тематизме Второго квартета, несмотря на связи с музыкой и других композиторов, имеется свое индивидуальное, очень симпатичное лицо, какая-то особая приветливость, душевная открытость, мягкость в сочетании с неугасимым жизнелюбием.

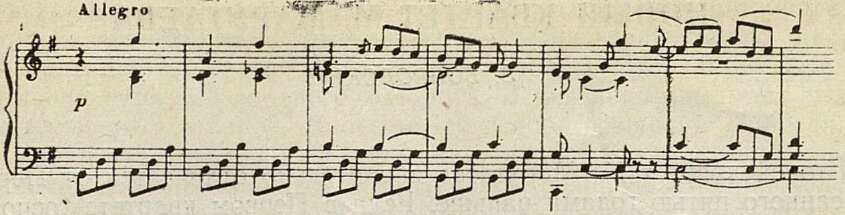

В основе первой, соль-минорной части квартета (Adagio) лежит красивая и пластичная тема. Она развертывается спокойно и неторопливо, свидетельствуя об усиленной работе мысли, и постепенно приводит к точному и ясному тематическому рисунку — основе фуги:

Пример

Такой склад темы определяет характер звучания всей части, до предела насыщенной полифонией с очень свободным движением голосов и некоторой терпкостью звучания. Несмотря на известную неопределенность образного строя этой музыки (что, вообще говоря, не характерно для Марутаева), ее внутренний смысл не вызывает сомнений; это проникнутое глубоким чувством сосредоточенное размышление.

Лишенная тематического контраста, первая часть производит впечатление широко развитого вступления ко всему циклу.

Остальные части квартета контрастируют первой: в них почти не используются средства полифонии, их темы звучат на ясном гармоническом фоне, что способствует рельефной четкости музыки, ясности образного строя. Таким образом первая часть несколько выпадает из общего строя музыки квартета, и это, пожалуй, главный недостаток сочинения, тем более досадный, что остальные три части в своем последовании образуют вполне органичное целое.

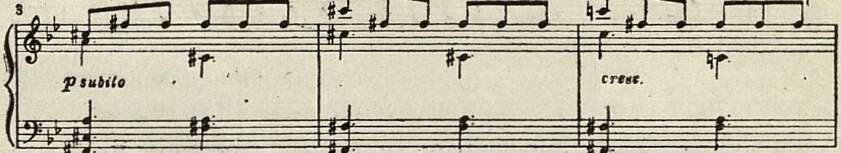

Вторая часть — соль-мажорное скерцо, написанное в сонатной форме, — очень цельна по настроению, которое определяется мягким, пасторальным характером главной партии. Эта тема сочетает в себе энергию широких скачков со спокойствием и задушевностью свирельных наигрышей. Особенно выделяется характерный пентатонический оборот:

Пример

Побочная партия интересна по музыке, но мало контрастирует настроению первой темы, а небольшая разработка, создавая краткие «очаги» драматического напряжения, лишь ярче подчеркивает изящество и пасторальность этой музыки.

Си-бемоль-минорная третья часть — Largo, лучшая во всем квартете — заключает в себе очень выразительное сопоставление двух печальных элегических тем. В первой из них господствует мелодия первой скрипки, основанная на широких интервалах (в этом заметна связь со скерцо). Постепенно она сливается с мерно аккомпанирующими ей аккордами остальных участников ансамбля. Траурная по своему характеру, эта музыка пленяет несколько застывшей в скорбном оцепенении красотой. Но эта, почти скульптурная статика отражает, пожалуй, лишь внешнюю сторону музыкального образа: из аккомпанирующих аккордов рождается вторая, соль-минорная тема, сочетающая эпичность балладного повествования со страстной, хотя и сдержанной лирической взволнованностью. Настойчивые повторения одного звука ассоциируются в ней с тревожными ударами сердца, с назойливым, непрестанно задаваемым вопросом. Так раскрывается внутренняя сущность образа: нарастание скорбного чувства, глубокое размышление о причинах, порождающих эту скорбь. Особенно ясно сущность этого образа раскрывается в развитии темы:

Пример

После страстно-трагической кульминации следует реприза первой темы и кода, основанная на элементах второй темы в Си-бемоль мажоре (что придает форме черты сонатности). Здесь повторяется начальное сопоставление двух тем, но уже в примиренно-спокойных тонах; чувство просветленности сочетается с едва уловимым оттенком горечи.

В музыке третьей части особенно отчетливы связи, с одной стороны, с Прокофьевым (по характеру образа), с другой стороны, — с Бетховеном (по глубоко сосредоточенному и целенаправленному движению).

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 3

- Знаменательное десятилетие 5

- Песнь — в боевом строю 9

- О нашей военно-духовой музыке 15

- Несколько мыслей о творчестве белорусских композиторов 20

- А. Спадавеккиа и его опера «Овод» 25

- Третья симфония Н. Пейко 37

- Две сонаты Н. Ракова 42

- Новый квартет М. Марутаева 45

- Размышления о джазе 48

- Годы изгнания 53

- «Мейстерзингеры» и оперная реформа Вагнера 62

- Оперы Вагнера на Петербургской сцене 69

- На оперных спектаклях фестиваля 77

- «Лебединое озеро» в Челябинском театре 82

- «Весна поет» Д. Кабалевского 83

- «Боевое крещение» 87

- Новая армянская опера 91

- Оркестр Ленинградской филармонии 95

- Музыка по телевидению 101

- Из концертных залов 104

- Вологодские частушки 119

- С пленума украинских композиторов 126

- Декада советской музыки Казахстана 128

- О музыкальной жизни Перми 129

- На Дальнем Востоке 131

- В столице Бурят-Монголии 133

- К 80-летию Зденка Неедлы 136

- По поводу некоторых выступлений польских критиков 139

- Священная какофония 144

- Музыка Кубы 147

- Песня, обращенная к сердцу 150

- Советская музыка в Корее 152

- Письмо из Лондона 153

- По страницам музыкальных журналов 154

- Польская газета «Джаз» 157

- На конкурсе вокалистов в Тулузе 158

- «Воспоминания о Рахманинове» 159

- Детям о классиках 161

- Коротко о книгах 162

- Новые пластинки 164

- Хроника 166