Пример

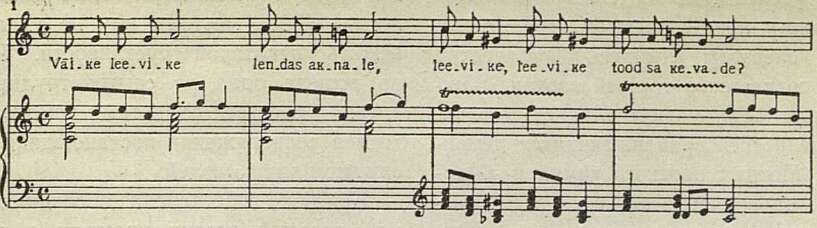

Маленький снегирь прилетел к окну, снегирь, снегирь, принес ты весну?

Яркая музыкальная характеристика дана и русской девушке-революционерке Кате. Остроумны ее сатирические куплеты во второй картине; один из самых запоминающихся музыкальных номеров оперы — большая ария Кати в пятой картине.

В качестве лейтмотива Мадиса композитор выбрал народную песню времен крепостного права «Ах, я жалкий мужичонка»; эта песенка как бы олицетворяет его наивную веру в справедливость царского режима. Но далее, по мере того, как Мадис превращается из преданного царю крестьянина, «отупевшего и поглупевшего от порки на конюшне» (по словам Яана), в главаря восставшего народа, изменяется и его музыкальный язык: в партии Мадиса появляются активные, решительные интонации.

Музыкальный образ Яана насыщен интонациями революционной песни. В оркестровом сопровождении часто звучат энергичные, напористые маршевые ритмы. Его музыкальный портрет раскрывается уже в драматической арии из первой картины. Облик старого рабочего Рауда обрисован певучей виолончельной темой, исполненной мужественного пафоса.

Все же мужские персонажи менее удались композитору. Партии Яана, Рауда и Мадиса не лишены черт внешней патетики.

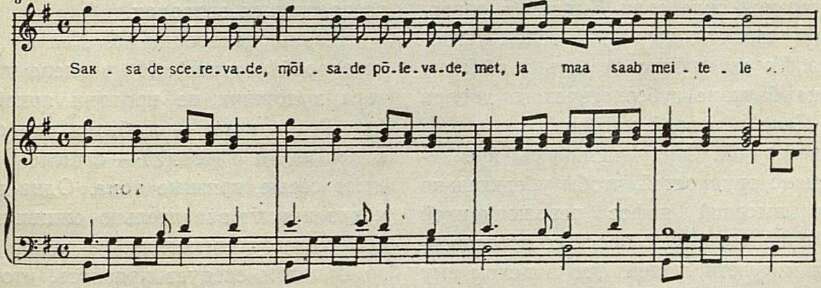

В музыке оперы широко .использованы бытовые интонации и мотивы популярных песен периода первой русской революции. Например, Рауд начинает свое ариозо в последней картине — «Братья, факел восстания» — мотивом известной хоровой песни эстонского классика А. Ляте — «Проснитесь, сыны Эстонии». В шестой картине (впомещичьем доме) звучат интонации эстонской революционной песни «Имения горят, господа мрут»:

Пример

Господа умирают, мызы горят, лес и земля будут наши

В ряде эпизодов использованы попевки революционных песен «Красное знамя» и «Марсельеза». В духе распевной русской песни написано «Письмо Калинина».

Драматургический прием «двупланового действия», широко применяемый в опере, позволяет создавать глубокие контрасты. Так, трагическая колыбельная Линды «Маленький снегирек» производит особенно сильное впечатление рядом с легковесным романсом Кикаса, объясняющегося ей в любви. Примерно таков же эффект и в

сцене у губернатора, когда к взволнованному диалогу примешиваются игривые мотивы из оперетты «Гейша». Трагический контраст создается в третьей картине между наивным «Ура царю!» Мадиса и революционной песней приближающихся демонстрантов. Мотивы царского гимна и «Марсельезы» одновременно звучат в сцене расстрела, воплощая столкновение двух враждующих начал.

Г. Эрнесакса не раз критиковали за недостаточную драматургическую выразительность оркестра, за бедность оркестровки. Эти упреки никак нельзя отнести к «Боевому крещению». Здесь — действенное симфоническое развитие, яркие оркестровые сцены (вступления и антракты, картина боя). Запоминается также трагическая оркестровая постлюдия, завершающая сцену расстрела в третьей картине.

Тем не менее оркестровая партия по своей выразительности все же уступает вокальной. Композитор несколько злоупотребляет использованием духовых инструментов, особенно в низком регистре. Не потому ли мрачным образам присуща скорее внешняя иллюстративность, чем внутренняя сила? Эффект звучания духовых снижается именно в те моменты, когда они действительно необходимы — в драматических кульминациях. Недостаточно разнообразны и краски струнных инструментов. В результате некоторые превосходные в вокальном отношении эпизоды проигрывают в выразительности. Так, вяло и безучастно звучит оркестр в изумительной по своей эмоциональной силе арии Линды (в сопровождении женского хора) над телом убитого мужа. То же можно сказать и об арии Рауда на балконе губернаторского дворца и арии Яана в первой картине.

Режиссеру К. Ирду пришлось преодолеть немало трудностей, чтобы убедительно сочетать высокий пафос революционной борьбы с воплощением простых повседневных дел и чувств людей. Это в целом ему удалось. Зритель верит, что рабочие Яан и Рауд способны отдать жизнь за революцию.

Постановщик уделил много внимания массовым сценам, внес в них динамику и жизнь. Лишь местами ему не удалось избежать некоторой суетливости. Интересно решена одна из самых трудных сцен оперы — расстрел солдатами демонстрантов, хотя в распоряжении постановщика и было слишком мало людей.

Красочно поставлена последняя картина — веселый разгул крестьян в резиденции барона. Сильное впечатление производит эпилог: на фоне зарева перед глазами зрителей возникает памятник жертвам кровавого расстрела в Таллине в 1905 году.

Исполнители действующих лиц оперы составляют единый крепкий ансамбль. Как всегда, зрителя покоряет Тийт Куузик, хотя на этот раз образ Рауда, воплощенный им, не отличается многогранностью. Нелегкую партию Мадиса уверенно исполняет Ааро Пярн. Отлично выступает Ольга Лунд в роли Кати. Особенно тонко и проникновенно звучит ария Кати в пятой картине. Подкупает своей искренностью и М. Коданипорк в роли Линды. Трудную вокальную партию Яана превосходно исполняет Эндель Ани.

В эпизодических ролях запомнились: Мартин Тарас (меньшевик Кикас), Артур Линнамяги (жандармский начальник), Хейно Отто (батрак) и Воотеле Вейкат (губернатор).

Хорошо звучал оркестр под управлением Кирилла Раудсеппа. В дальнейшем, однако, дирижеру следует более чутко прислушиваться к певцам, чтобы не заглушать их; при несколько перегруженной оркестровке такая опасность имеется, в частности, в речитативных эпизодах.

Удачны декорации В. Хааза (особенно во второй картине). Но в сцене у губернатора художник не проявил яркой фантазии. В костюмах — особенно это относится к костюмам работниц — слишком преобладают серые, грязные тона. Одна-две более яркие краски значительно оживили бы общий колорит спектакля.

В целом следует признать, что «Боевое крещение» — значительная, интересная работа композитора Г. Эрнесакса и театра «Эстония».

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 3

- Знаменательное десятилетие 5

- Песнь — в боевом строю 9

- О нашей военно-духовой музыке 15

- Несколько мыслей о творчестве белорусских композиторов 20

- А. Спадавеккиа и его опера «Овод» 25

- Третья симфония Н. Пейко 37

- Две сонаты Н. Ракова 42

- Новый квартет М. Марутаева 45

- Размышления о джазе 48

- Годы изгнания 53

- «Мейстерзингеры» и оперная реформа Вагнера 62

- Оперы Вагнера на Петербургской сцене 69

- На оперных спектаклях фестиваля 77

- «Лебединое озеро» в Челябинском театре 82

- «Весна поет» Д. Кабалевского 83

- «Боевое крещение» 87

- Новая армянская опера 91

- Оркестр Ленинградской филармонии 95

- Музыка по телевидению 101

- Из концертных залов 104

- Вологодские частушки 119

- С пленума украинских композиторов 126

- Декада советской музыки Казахстана 128

- О музыкальной жизни Перми 129

- На Дальнем Востоке 131

- В столице Бурят-Монголии 133

- К 80-летию Зденка Неедлы 136

- По поводу некоторых выступлений польских критиков 139

- Священная какофония 144

- Музыка Кубы 147

- Песня, обращенная к сердцу 150

- Советская музыка в Корее 152

- Письмо из Лондона 153

- По страницам музыкальных журналов 154

- Польская газета «Джаз» 157

- На конкурсе вокалистов в Тулузе 158

- «Воспоминания о Рахманинове» 159

- Детям о классиках 161

- Коротко о книгах 162

- Новые пластинки 164

- Хроника 166