Пример

Вторая народная тема положена в основу живой, бойкой тарантеллы. Между ними помещена танцевальная сюита «Арлекинада», изображающая итальянский народный театр Commedia dell’arte. Остроумная и изящная музыка «Арлекинады» отлично передает атмосферу непринужденного веселья и юмора:

Пример

Но вернемся к вопросу музыкальной драматургии оперы «Овод».

Примером очень динамичного и рельефного решения сложной драматической ситуации может служить один эпизод в финале второй картины. Ошеломленный Артур, которого все товарищи по организации сочли предателем, близок к самоубийству. В этот момент входят Джемс и Джули. Этот маленький терцет — счастливая находка композитора. Артур растерян, просит оставить его в покое; Джемс педантично «распекает» Артура, а Джули раздраженно вторит мужу. Отлично найден выразительный в своей заунывности мотив этой «нотации»: голоса Джемса и Джули словно сверлят и без того потрясенное сознание Артура. Как точно передает эта коротенькая сцена злость и колючую бездушность, свойственные обоим супругам! Они-то и наносят Артуру последний, решающий удар — разъяренная Джули бросает ему письмо, из которого юноша узнает, что он сын Монтанелли. И сюжетно, и музыкально этот ансамбль подготавливает третью «волну» драматического монолога Артура, которая завершается кульминационным «взрывом» (он разбивает распятие).

Другой пример удачного музыкально-драматургического приема.

Простая песенка о веселом мотыльке, которую поют юные Артур и Джемма, вспоминая свою детскую дружбу, звучит сначала, как изящная стилизация. В дальнейшем эта мелодия приобретает важное психологическое значение. Именно благодаря ей Джемма сперва подозревает в Оводе-Риваресе Артура, а в конце концов и узнает его. В финале оперы бесхитростная песенка, которую вспоминает умирающий Овод, звучит, как символ неугасимой жизни, которую ничем нельзя задушить; особенно это чувствуется, когда выведенный на расстрел Овод поет ее заключительный куплет перед целящимися в него солдатами.

Благодаря большой концентрированности действия в опере отчетливо выделены основные сюжетные линии и ситуации. Главный трагический конфликт — это столкновение отца и сына, революционера Артура-Овода и кардинала Монтанелли. С Артуром — мятежные силы молодой Италии,

с Монтанелли — церковный догматизм, цепляющийся за темное средневековое прошлое.

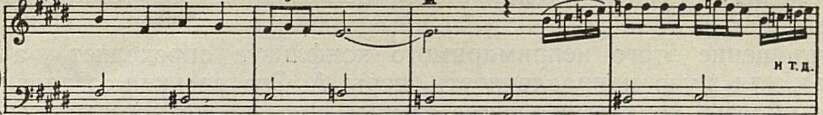

Воплощение этого непримиримого конфликта определяет антиклерикальную направленность оперы. А. Спадавеккиа создает очень сильные образы, характеризующие темные силы церковного мракобесия. Прежде всего, это резко диссонирующий, грозный лейтмотив Ватикана, окаймляющий всю музыку оперы:

Пример

Композитор трактует этот зловещий музыкальный образ как выражение бездушной католической реакции.

Особую роль композитор отводит интонации католического песнопения Dies irae. В опере «Овод» это не просто музыкальный символ смерти, а скорее образ карающей руки церкви, беспощадно наказывающей ослушников.

Обильно и умело использует Спадавеккиа в «Оводе» имитации колокольных звонов, органных наигрышей, хоровые церковные песнопения (первая сцена — в семинарии, хор паломников — в шестой картине). Заметим кстати, что имитации колокольных звонов достигаются с помощью инструментов симфонического оркестра — без малейшего применения подлинных колоколов. Все эти средства служат для воссоздания атмосферы, в которой назревает трагическое столкновение Монтанелли и Артура.

Музыкальная характеристика Артура-Овода отличается драматизмом и динамичностью. Не располагая ни одной большой арией традиционного плана, партия Овода складывается из многочисленных, свободных по форме монологов, небольших ариозо, которые вкраплены и в сцены-дуэты. Такой принцип музыкальной характеристики главного героя в жанре психологической драмы вполне правомерен — он восходит к Чайковскому (напомним Германа в «Пиковой даме» или Татьяну в «Онегине»).

А. Спадавеккиа и его либреттист И. Келлер, показывая превращение Артура из верующего простодушного юноши в бесстрашного революционера Ривареса (Овода), правильно отбирают «опорные точки» его драмы: это картины первая («Семинарский двор») , вторая («Комната Артура»), четвертая («Кабинет Ривареса»), пятая («В алтаре») и седьмая («Крепость»), Возникают даже прямые музыкальные параллели между дуэтами Артура и Монтанелли (первая и седьмая картины), Артура и Джеммы (первая и четвертая картины) и основными сюжетными «катастрофами» (финал второй картины и гибель Овода — в седьмой). Таким образом, и здесь проявилась большая композиционная стройность оперы.

Два дуэта из первой картины — это, в сущности, развернутая экспозиция образа Артура, сразу же раскрывающая его взаимоотношения с Монтанелли и с Джеммой.

Элегически задумчивая мелодия, сопровождающая первое появление Артура и начало его разговора с Монтанелли, — одна из главных тем

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 3

- Знаменательное десятилетие 5

- Песнь — в боевом строю 9

- О нашей военно-духовой музыке 15

- Несколько мыслей о творчестве белорусских композиторов 20

- А. Спадавеккиа и его опера «Овод» 25

- Третья симфония Н. Пейко 37

- Две сонаты Н. Ракова 42

- Новый квартет М. Марутаева 45

- Размышления о джазе 48

- Годы изгнания 53

- «Мейстерзингеры» и оперная реформа Вагнера 62

- Оперы Вагнера на Петербургской сцене 69

- На оперных спектаклях фестиваля 77

- «Лебединое озеро» в Челябинском театре 82

- «Весна поет» Д. Кабалевского 83

- «Боевое крещение» 87

- Новая армянская опера 91

- Оркестр Ленинградской филармонии 95

- Музыка по телевидению 101

- Из концертных залов 104

- Вологодские частушки 119

- С пленума украинских композиторов 126

- Декада советской музыки Казахстана 128

- О музыкальной жизни Перми 129

- На Дальнем Востоке 131

- В столице Бурят-Монголии 133

- К 80-летию Зденка Неедлы 136

- По поводу некоторых выступлений польских критиков 139

- Священная какофония 144

- Музыка Кубы 147

- Песня, обращенная к сердцу 150

- Советская музыка в Корее 152

- Письмо из Лондона 153

- По страницам музыкальных журналов 154

- Польская газета «Джаз» 157

- На конкурсе вокалистов в Тулузе 158

- «Воспоминания о Рахманинове» 159

- Детям о классиках 161

- Коротко о книгах 162

- Новые пластинки 164

- Хроника 166