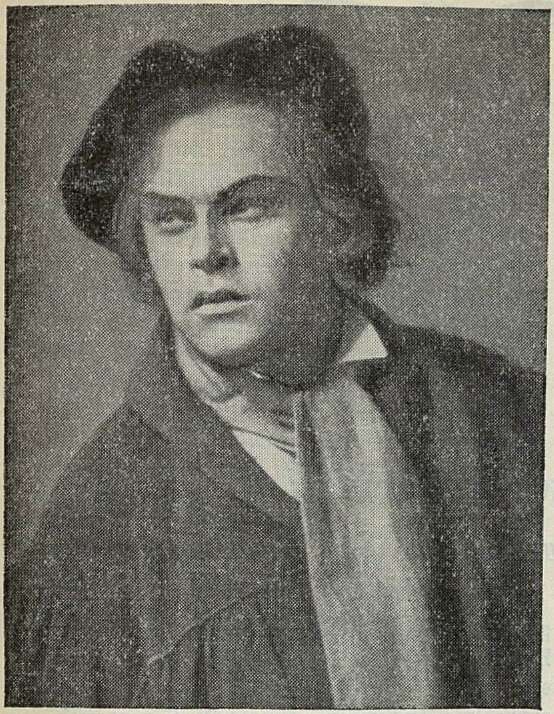

Марсель — Е. Кибкало

действии, когда среди хмурых, серых домов пробивается зелень распустившегося деревца! Хотелось бы лишь большего простора в декорациях второго акта.

Оставляет желать лучшего новый текст оперы (перевод М. Ярона и Л. Пауля под редакцией Е. Геркена).

Тридцать лет назад, ставя в своей оперной студии «Богему», К. С. Станиславский обращал внимание участников спектакля на чуткость Пуччини-драматурга, на теснейшую взаимосвязь музыки и слова, жеста, действия в его оперном творчестве.

Не копируя постановку Станиславского, коллектив Большого театра сумел по-своему «прочитать», казалось бы, давно уже известное произведение. Станиславскому не повезло — его интереснейший режиссерский замысел не опирался на достаточно яркие артистические силы. А молодежь, которую мы видим в новом спектакле Большого театра, обладает незаурядными вокальными и сценическими способностями.

Думается, спектакль «Богема» на практике доказал, что даже знатоки не всегда бывают правы, предсказывая судьбу будущего спектакля. Дело решает смелость, инициатива постановщиков и участников, подлинно творческое освоение ими лучших традиций реалистического русского оперного театра, тяготевшего к органическому единству музыки и драматического действия на оперной сцене.

Искусство румынской оперетты

Е. ГРОШЕВА

Бухарестский театр очень молод: он организован всего пять лет назад; это — подлинное детище народно-демократической Румынии. Отсюда и возникает своеобразие его творческого лица, его исполнительской культуры, быть может, еще не вполне отточенной и зрелой, но, без сомнения, подчиненной новым большим задачам социалистического искусства. Первое же, что склоняет симпатии в сторону театра, — это его гастрольный репертуар, который дает представление о большой и упорной работе коллектива над новыми произведениями.

Румынская оперетта имеет свои национальные традиции, формировавшиеся на протяжении почти целого столетия. Едва ли не первыми образцами румынской профессиональной музыки были оперетты Милло и Александри, Флехтенмахера, Кауделлы, Чиприана Порумбеску, — они родились в борьбе с засилием официальной австро-венгерской культуры. Уже тогда румынская оперетта стремилась отражать жизнь родного народа, быт простых людей; ее образы черпались из богатейшего источника национально-песенного фольклора.

Эти демократические традиции и легли в основу работы молодого румынского театра, за немногие годы своей деятельности сумевшего сплотить актив драматургов и композиторов, заложить фундамент нового современного репертуара. Из четырех спектаклей, показанных в Москве Бухарестским театром, — три созданы современными румынскими авторами. Эти спектакли знакомят зрителей с историей борьбы румынского искусства за национальную самобытность, воплощают образы строителей новой жизни, героев международного молодежного движения, борьбы за мир.

Конечно, эти спектакли не свободны от недостатков — этого и трудно было бы ожидать, учитывая те сложности, которые стоят перед искусством, отражающим современные идеи и образы. Разве не свидетельствует об этом же опыт советской оперетты? Но глубоко радует то, что коллектив театра, его драматурги и композиторы действенно ищут новых путей жанра, стремясь к многообразию тематики и форм своих спектаклей, к реалистической жизненности образов.

Наиболее значительна по драматургии и музыке оперетта Герасе Дендрино «Дайте волю песне» (либретто Лильяна Делеску, Эраста Севера, Виорела Козьма). Герой оперетты — выдающийся деятель классической румынской музыки композитор Чиприан Порумбеску. В центре действия, развертывающегося, в восьмидесятые годы прошлого столетия, — борьба Порумбеску и его друзей, румынских патриотов, за постановку оперетты «Молодой месяц» («Край Ноу»), которой всячески препятствуют австро-венгерские власти.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 3

- Центральному Комитету Коммунистической партии Советского Союза 5

- О творчестве советских композиторов в области музыкального театра 8

- Критика и творчество 31

- Симфония света и радости жизни 59

- Молодое расцветающее искусство 63

- «Мармар» 73

- О современной гармонии 78

- По поводу одной статьи 88

- Упрощенное решение темы 93

- Успех молодых 98

- Искусство румынской оперетты 102

- Украинский симфонический оркестр 106

- Квартет имени Большого театра 109

- О воспитании молодых музыкантов 110

- Концерты советской музыки — «Берглиот» Эдварда Грига — Вокальные вечера: Борис Гмыря, Алла Соленкова, Гудрун Симонар — Старинная музыка — Греческий дирижер — Милош Садло — Белла Давидович — Р 116

- Шахтеры слушают музыку 131

- Письмо из Вологды 134

- Пестрые страницы 135

- Народная Музыкальная Федерация Франции 140

- Парижский сезон 143

- Ганс Эйслер 150

- Музыкальная Вена 154

- В музыкальных журналах 157

- Хроника 159