сти и обаяния; в нем есть настоящая убедительность мысли и чувства, внутренняя логика, своеобразие стиля.

Концерт пронизан здоровой жизнерадостностью, светлым, заразительным юмором. Первая часть произведения и его финал — бурная, стремительная токката — по содержанию более или менее родственны! В них господствуют активное, моторное начало, задорные, скерцозно-игровые образы. Да и вообще драматургия концерта строится не столько на контрастах тем в пределах каждой части, сколько на противопоставлении крайних частей цикла взволнованно-патетическому, певучему Andante. В концерте сталкиваются разнохарактерные по своей жанровой природе части в целом.

Крупный штрих вообще органически присущ Галынину. Это свойство проявляется в мелодике и гармонии, в своеобразном складе полифонии и фактуре его сочинений. Кажется, что художник имеет дело с твердым и благородным материалом и, орудуя резцом, высекает из него прочные, массивные пласты; всегда это работа сильной, уверенной руки, взмах которой не заторможен рефлексией.

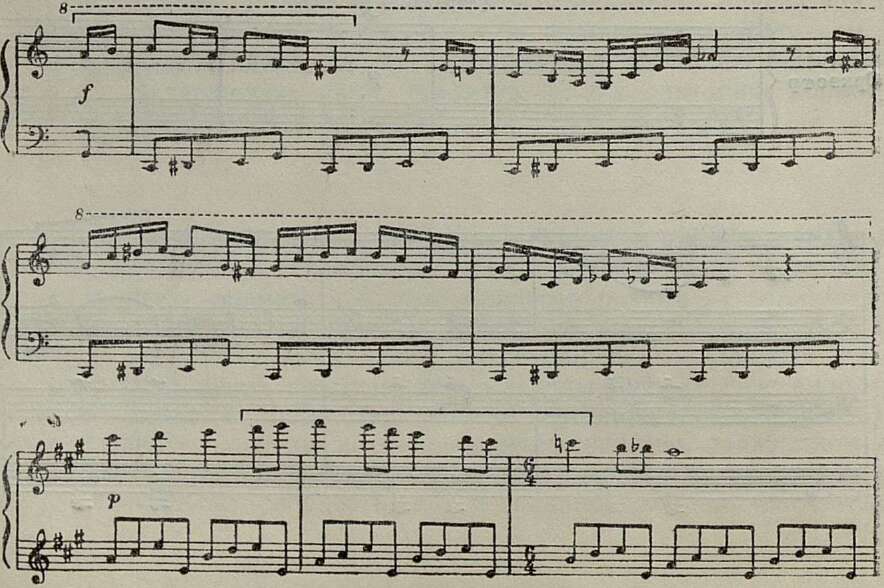

Контуры его мелодий определенны, четки и обычно отмечены волевой собранностью, даже в тех случаях, когда это мелодия чисто лирическая. Так, в медленной части фортепианного концерта он щедро пользуется весьма характерными для русской романсовой лирики «открыто» эмоциональными оборотами. Вместе с тем и в основной теме этой части, и в развитии средней темы, поначалу мечтательно-нежной, напоминающей «истомные» ориентальные образы Рахманинова, есть особая внутренняя напряженность, придающая лирике черты мужественного пафоса. Это подчеркивается скупостью аккордового сопровождения (которое приобретает в главной теме характер скорбного марша), суровой тональной окраской, энергичными полифоническими напластованиями:

Пример

Пример

Полифоничность — одно из характерных и весьма интересных качеств музыки Галынина. Показательно в этом смысле его фортепианное трио, где композитор, отталкиваясь от форм классической полифонии, создает смелое, вполне современное по содержанию произведение. Но еще более типично для композитора свободное применение полифонических приемов.

В «Эпической поэме» мы встречаем развитую ткань напевных подголосков в духе народной полифонии. В фортепианном концерте преобладает принцип имитационности, неожиданных наложений, усиливающих выразительность образов. И любопытно, что при всей своей склонности к полифонии Г. Галынин избегает такого традиционного приема, как фугато в начале разработки.

Стремление к цельности, к лапидарности образов сказывается и в фактуре, и в ладо-гармоническом языке концерта, и в его драматургии. Концерт открывается лаконичным оркестровым вступлением — как бы сигналом к началу действия. Сразу же вслед за ним появляется главная партия первой части. Эти образы юной кипучей энергии и напористости господствуют во всей части (а в косвенном смысле — и во всем концерте). Доминируют и ритмо-интонационные обороты главной партии: они служат основным «строительным» материалом для создания других тем-образов первой части.

В этом нетрудно убедиться, сравнив главную партию с побочной — прозрачной, наивно-простой и в то же время удивительно свежей:

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 3

- Вперед и выше 5

- О творчестве Г. Галынина 11

- Новая опера К. Дзержинского 19

- Третья симфония Ш. Мшвелидзе 30

- «Сталинградские картины» 36

- Музыкознание в республиках Прибалтики 39

- Молодежь впереди (Заметки об азербайджанской музыке) 53

- Успех литовского композитора 60

- Народные хоры и народное творчество 65

- Из истории литовской песни 71

- Композитор как интерпретатор 84

- «Свадьба Фигаро» 87

- Из концертных залов 99

- О грамофонной пластинке 115

- Для тружеников полей 120

- Дом Чайковского в Клину 123

- Песни новоселов в приуральской степи 125

- У композиторов Таджикистана 127

- Творческие проблемы венгерской музыки 130

- Хор имени Пятницкого в Германии 137

- Английский журнал о советском музыкальном театре 139

- Письмо из Лондона 141

- Концерты Д. Ойстраха в Англии 142

- В несколько строк 143

- О первом выпуске ежегодника «Вопросы музыкознания» 147

- Глинкинский календарь 153

- Новые издания Баха и Генделя 155

- Баховский альбом 156

- Оперные путеводители 157

- Нотографические заметки 160

- Сатирикон 163

- Хроника 165