картина «Пиковой дамы»): тот же пронзительный свист деревянных, тот же беспокойный ритм, те же угрожающие реплики меди...

В средней части скерцо сохраняется «вьюжный» фон у струнных. Медная группа с предельной силой проводит суровый и торжественный мотив, не лишенный траурного оттенка; по фактуре он несколько близок к известному хоралу «Dies irae». Однако сама тема почти целиком представляет собой не что иное, как вторую часть основного тематического зерна, взятого в увеличении.

В репризе с той же неистовой силой возобновляется вихревое движение, вновь разыгрывается злая метель... Одна из кульминаций внезапно обрывается, и демоническое скерцо прекращает свой стремительный и зловещий бег...

Третья часть, хотя и проходит в темпе allegretto, но по своему значению в цикле во многом соответствует характерным для симфоний Д. Шостаковича Largo. Это размышление о поставленных жизнью острых проблемах, раздумье о пронесшихся грозных бурях.

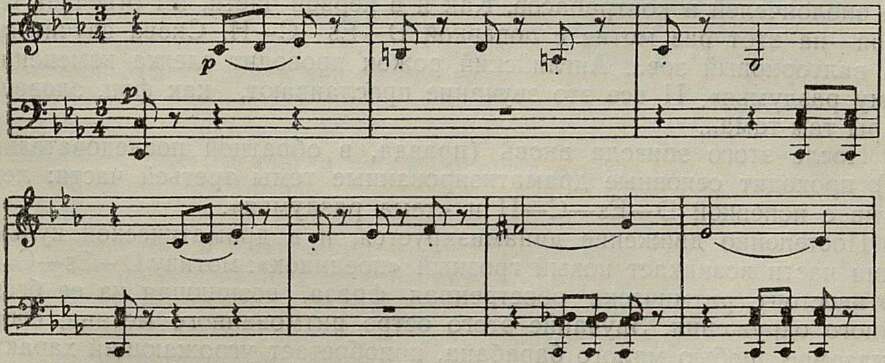

Об этом свидетельствует первая же основная тема, излагаемая струнными:

Пример

Она полна мечтательного, несколько сурового раздумья, ее равномерный ритм как бы воспроизводит работу мысли... Вместе с тем в облике этой темы нетрудно ощутить интонационную общность с «фаустианским» мотивом из первой части.

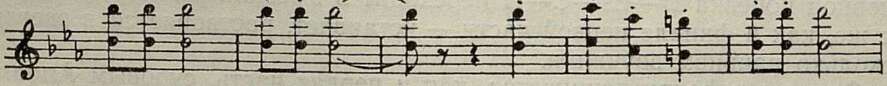

После небольшого развития вступает вторая тема или, точнее, второй элемент первой темы:

Пример

Здесь обращает на себя особое внимание «средняя» попевка на звуках D — Es — С — Н, которая сыграет очень важную роль во всем последующем развитии симфонии. Несмотря на свою внешнюю невзрачность, скупую аскетичность, эта мелодическая формула оказывается одной из главных тем всего произведения, своеобразным лейтмотивом, характеризующим героя симфонии. Примечательно, что в дальнейшем (за

очень небольшими исключениями) эта попевка звучит неизменно и в той же тональности (до минор).

Лейтмотив с попевкой D — Es — С — Н дан в беспокойном мелодическом «окружении», еще сильнее оттеняющем возбужденное состояние героя, которого преследует неотвязная мысль; по характеру это интонационное окружение во многом родственно теме главной партии первой части.

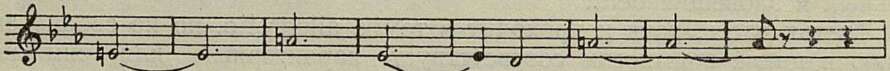

После небольшой репризы до-минорной «темы раздумья» появляется новая выразительная тема солирующей валторны:

Пример

Светлый, мягкий зов валторны, словно голос далекого друга, пробуждает героя от его мечтаний... И сразу же в ответ на этот призыв рождаются угрюмые звуки «фаустианского» мотива в характерном тембре виолончелей и контрабасов. Как и в первой части, им отвечает тема гобоя — на этот раз мотив с попевкой D — Еs — С — Н. Снова звучит мягкий валторновый зов... Английский рожок проводит слегка измененную «тему раздумья». И все это звучание прослаивают, как фон, зловещие удары там-тама...

После этого эпизода вновь (правда, в обратной последовательности) проходят основные драматизированные темы третьей части: лейтмотив с попевкой D — Es — С — Н и «тема раздумья».

Постепенно движение динамизируется, и в драматической кульминации части возникает новый грозный «поединок»: мотиву D — Es — С — Н противостоит ритмически обостренная фраза, возникшая из ее беспокойного окружения. Звучание этого остро ритмованного мотива, сопровождаемое дробью малого барабана, приобретает угрожающий характер (при этом оно не лишено и некоего жанрово-танцовального оттенка). В самый разгар опять возникает зов валторны. На этот раз он звучит более внушительно и властно (четыре валторны), после чего с новой силой возобновляется «поединок».

В репризе повторяются все три основные темы третьей части; «тема раздумья», мотив D — Es — С — Н и зов валторны даются в измененном характере: так, в мотиве D — Es — С — Н исчезает беспокойное окружение центральной интонации. Глухие удары там-тама — последний отзвук пронесшейся грозы. Зов валторны повторяется в прежней тональности, но его звучание все более спокойно, задумчиво, одиноко... Ставшая теперь основной попевка D — Es — С — Н переходит в высокий регистр флейт и — так же, как в финале первой части — истаивает, растворяется в светлом, несколько наивном звучании.

Финал симфонии начинается, как и первая часть, суровым Andante: в нем снова оживает конфликтный тезис, впервые возникший во вступлении к первой части, — глухим ходам контрабасов отвечают жалобные стенания гобоя. Снова сольный инструмент «свирельного» тембра, словно подражая человеческому голосу, поет о большом человеческом горе. Причитания гобоя с его скорбной хроматической интонацией нельзя слушать без содрогания; почти натуралистически они воспроизводят глухие рыдания одинокого, словно озябшего, покинутого всеми человека.

Но вдруг в скорбном течении музыки наступает перелом: возникает идиллический диалог деревянных инструментов; кларнет и фагот слов-

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Правда о советской музыке и советском композиторе 5

- Десятая симфония Д. Шостаковича 10

- Оптимистическая трагедия 27

- Слово слушателя 31

- «Степан Разин» 33

- «Севиль» 41

- Дискуссия о песне 49

- На родине М. И. Глинки 55

- Украинская тема в творчестве Мусоргского 70

- Дворжак и русская музыка 78

- К спорам о наследстве 90

- Украинский кобзарь Остап Вересай 98

- К северу от Томска... 106

- О музыкальном воспитании в школе 112

- Из опыта эстонской хоровой культуры 116

- Из писем читателей 118

- Всесоюзное совещание по вокальному образованию 126

- Из концертных залов 128

- Музыкальная культура нового Китая 140

- Искусство в борьбе за единство Германии 144

- Творческая дружба 146

- В музыкальных журналах 147

- Книга о чешской музыке 150

- Фортепианные сочинения Глинки 155

- Песни демократической Германии 156

- Дискуссия в Большом театре 158

- По страницам газет 161

- Сатирикон 163

- Хроника 168

- Памятные даты 173