самбля под управлением 3. Ярощук.

Но далеко не все коллективы выступили на смотре удовлетворительно. Ансамбль под руководством Л. Беймшлага (скрипач-дирижер) играл очень скучно, грубовато и часто врозь. Неудачными, бледными были выступления оркестров и ансамблей под управлением Д. Дормана, П. Ангерта, А. Степанова, Л. Эсикмана и некоторых других.

На смотре выявилось явное несоответствие квалификации ряда солистов-вокалистов возросшему художественному уровню концертных ансамблей и солистов-инструменталистов. Очевидно, руководство Мосэстрады не проявляет настоящей требовательности в подборе певцов.

Хорошее впечатление оставила лишь певица А. Коваленко, обладающая небольшим, но свежим и ровным во всех регистрах голосом. Она чувствует характер песни, эмоционально передает ее содержание. Исполнение артисткой русской народной песни «Прощай, радость» и словацкой «Анечка-душечка» захватило слушателей.

Репертуар большинства ансамблей, каким он предстал на смотре, вызывает серьезные возражения. Многие руководители ансамблей отяжеляют программы сложными симфоническими произведениями. Ансамбль под руководством К. Казакова исполняет в переложении для состава в 12 человек «Увертюру на три русские темы» Балакирева. Оркестр под управлением Л. Портнова исполнил в программе первого тура «Итальянское каприччио» Чайковского, увертюру «Мастер из Кламси» Д. Кабалевского. Естественно, что все эти и многие другие крупные симфонические произведения, исполняемые составом в 12–16 музыкантов, звучат плохо, искаженно.

Разве не правильнее ансамблю в 12–16 человек исполнять небольшие классические пьесы танцевального характера, сюиты на темы классических и советских оперетт, виртуозные рапсодии на народные темы, эстрадные пьесы и вокальные произведения советских композиторов, нежели тщиться сыграть глубокое по содержанию и сложное по форме симфоническое произведение, которое и не может по-настоящему прозвучать в таком ансамбле?

В концертах смотра ансамбли исполнили очень мало увертюр и танцев из классических оперетт, а само исполнение таких произведений было большей частью заурядным, неинтересным. Руководители ансамблей недостаточно отчетливо представляют себе репертуарный профиль и исполнительские задачи. Им предстоит еще много работать над стилем исполнения легкой музыки, добиваться виртуозной свободы, изящества, ибо подлинно художественное исполнение легкой оркестровой миниатюры связано подчас с не меньшими трудностями, чем работа над произведением крупной формы.

Строгая взыскательность необходима и при отборе легкой музыки советских композиторов. На смотре прозвучало немало серых, невыразительных произведений советских авторов («Русская фантазия» П. Куликова, «Лирические припевки» Г. Расина, фантазия на темы из оперетты «Каролина» К. Листова и др.). Не выделились творческим своеобразием и показанные на смотре пьесы Ю. Левитина — марш из «Спортивной сюиты», С. Туликова — «Молодежная увертюра», Г. Гамбурга — «Белорусские напевы», песни Д. Прицкера — «Навстречу весне», А. Новикова — «На лугу зеленом».

* * *

Значение легкой музыки общеизвестно. В Постановлении об опере «Великая дружба» Центральный Комитет партии осудил пренебрежительное отношение композиторов к такому жанру, как «популярная музыка для небольших оркестров, для народных инструментов». Однако ощутимых успехов в этой области пока еще не достигнуто. Композиторы мало и плохо работают над пьесами для эстрадных оркестров, не проявляют настоящего интереса к эстрадной пеоне. Две-три удачные сюиты, несколько танцев — вот и весь «актив» пьес, одобренных за год секцией легкой инструментальной музыки Союза композиторов.

Между серьезной симфонической музыкой и музыкой легкой, музыкой быта существует не преодоленный еще, искусственный барьер.

Союз композиторов и Главное Управление по делам искусств Министерства культуры СССР стоят в стороне от проблем развития легкой оркестровой музыки. Произведения этого жанра остаются вне поля зрения критики. Секретариат Союза композиторов за многие годы не посвятил ни одного заседания прослушиванию и обсуждению легких оркестровых пьес. По сути дела, в этой области творчества еще не сложились и четкие критерии художественной оценки.

Хорошая легкая музыка может с одинаковым успехом звучать и в симфонической программе, и в эстрадном концерте. Это верно. Но произведения такого рода — в творчестве классиков и советских композиторов — еще не исчерпывают всего многообразия форм легкого музыкального жанра.

В советской музыке есть немало хороших пьес, отлично звучащих в переложении для небольшого оимфонического состава. Это танцы из балетов и опер Р. Глиэра, С. Прокофьева, А. Хачатуряна, 3. Палиашвили, А. Спендиарова, пьесы из театральной и киномузыки Д. Шостаковича, Т. Хренникова, Д. Кабалевского, В. Щербачева, В. Соловьева-Седого, А. Крейна, И. Дунаевского и др. Репертуар пополнился в последние годы фрагментами из балетов К. Караева («Семь красавиц»), В. Юровского («Под небом Италии»), «Симфоническими танцами» Л. Ходжа-Эйнатова, оркестровыми пьесами С. Цинцадзе, Р. Лагидзе, А. Долуханяна.

Надо сказать, однако, что композиторы далеко не всегда считаются с требованиями жанра легкой бытовой музыки, с ее специфическими чертами. Это относится в особенности к эстрадной оркестровой и вокальной музыке, которая всегда должна отличаться веселым характером, тонким, изящным юмором и, главное, «броской», напевной мелодикой, легко и быстро запоминающейся, искристой, увлекательной. Такая музыка должна создаваться специально для эстрадных солистов и ансамблей, ее содержание и форма рассчитаны на определенные условия исполнения.

Разумеется, что к эстрадной музыке должны также предъявляться самые высокие художественные требования.

Эстрадный марш В. Соловьева-Седого из кинофильма «Первая перчатка» и его шуточная картинка «Веселый поезд», замечательная, истинно народная «Колхозная пляска» В. Захарова, веселые, полные задора марши И. Дунаевского (из фильма «Цирк», «Концертный»), его лирический вальс из фильма «Моя любовь», виртуозный «Галоп» М. Вайнберга, ряд оригинальных пьес Н. Будашкина для оркестра народных инструментов и некоторые другие удачные сочинения советских композиторов составляют ценный фонд легкой эстрадной музыки. Они по праву завоевали широкую популярность.

При оценке произведений легкой музыки не всегда учитываются ее жанровые особенности. В эстрадных программах, в концертах легкой музыки по радио нередко приходится слышать пьесы «промежуточного» характера, неопределенного жанра — и чаще всего это просто скучные, серенькие сочинения. Назначение их непонятно. Ясно только, что слушатели воспринимают их без всякого удовольствия независимо от того, в какую программу они включены — в симфоническую или в эстрадную.

Хороших образцов легкой оркестровой музыки, к сожалению, еще очень немного. А нужно ли доказывать, как важна и благодарна задача украсить народный быт яркими, увлекательными легкими пьесами программного характера, концертными увертюрами, танцами, песнями?

Развитие советской легкой музыки тормозится пассивностью композиторов, безразличием к этому массовому жанру со стороны музыкальных организаций, пренебрежительным отношением критики.

Известно, что многие лучшие произведения легкого жанра вошли в быт через кинофильмы и театральные постановки, через радио. Сокращение выпуска художественных фильмов, особенно музыкальных кинокомедий, отрицательно сказалось и на работе композиторов. Недостаточно привлекают композиторов и драматические театры. За последние годы в системе радиовещания были ликвидированы три концертных ансамбля; прекратилась деятельность концертного ансамбля Московской филармонии (под управлением Л. Юрьева).

Появление новых произведений для эстрадных оркестров зависит не только от заказов композиторам, но и от вдумчивой, хорошо организованной пропаганды их творчества. Классические и советские легкие оркестровые произведения исполняются в концертах редко, обычно только в популярных симфонических программах.

Отставание легкой музыки должно быть преодолено. Надо привлечь интерес музыкальной общественности к проблемам легкой инструментальной и эстрадной музыки. Очевидна необходимость создания новых, полноценных концертных ансамблей легкой музыки. В частности, можно посоветовать и Мосэстраде создать на основе лучших музыкальных ансамблей кинотеатров несколько образцовых оркестров легкой музыки, организовывать их выступления в парках, клубах и Дворцах культуры. Необходимо организационно укрепить работу композиторов в области оперетты, музыкальных кинофильмов, музыки к драматическим спектаклям.

Нет сомнений, что эти меры смогут принести существенную пользу развитию высокохудожественной легкой эстрадной музыки.

М. Гринберг

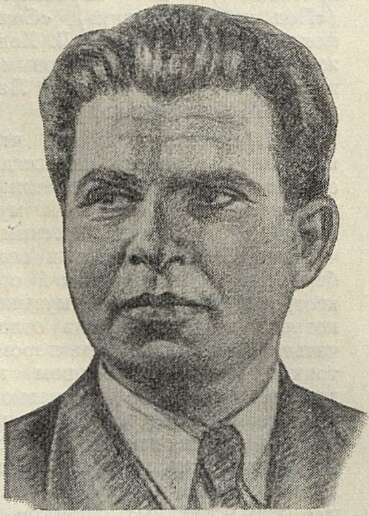

Эмиль Гилельс

Рис. художника А. Костомолоцкого

Многие из тех, кто посетил в этот вечер Большой зал консерватории, вспомнили первые выступления Гилельса в том же зале двадцать лет назад, когда шестнадцатилетний пианист завоевал первое место на Всесоюзном конкурсе музыкантов-исполнителей. Уже и тогда слушатели были увлечены могучим артистическим темпераментом, ярким виртуозным мастерством молодого пианиста. Сейчас эти качества, обогащенные большим опытом и целеустремленным трудом, демонстрировал зрелый мастер, выдающийся советский художник, находящийся в расцвете творческих сил.

В программе концерта 14 мая — вариации Шопена на тему моцартовского «Дон-Жуана», «Героическая баллада» А. Бабаджаняна и концерт для левой руки Равеля.

Сильное впечатление оставило исполнение Гилельсом концерта для левой руки Мориса Равеля. В этом своеобразном сочинении композитор не ограничивается импрессионистской игрой красок и ритмов. Он насыщает музыку глубоким содержанием, подлинной человечностью. Гилельс своей трактовкой убедительно оттеняет драматические моменты, мастерски используя богатство тембров, ритмов, гармоний.

Первая тема вначале излагается пианистом спокойно, но затем приобретает черты патетической взволнованности. (К сожалению, такое прочтение текста не было в полной мере поддержано оркестром в последующем проведении темы.) Лирический эпизод звучит нежно, как задушевное высказывание о глубоких переживаниях. Мирную идиллию прерывает

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Искоренять недостатки в работе Союза композиторов 7

- Творчество молодых 11

- Опера для юношества 15

- Путь В. Щербачева 21

- О музыкальном образе 31

- Заметки о новаторстве 39

- К дискуссии по вопросам музыкальной эстетики 48

- Римский-Корсаков и модернизм 53

- Всесторонне изучать зарубежную классику 70

- Черты нового 74

- Ответ хору молодых строителей города Воронежа 78

- Пути развития китайской оперы 79

- Прошлое и настоящее английской музыки 87

- Румынский народный оркестр 92

- Советская музыка во Франции и Бельгии 95

- Газета Кировского театра 96

- По страницам газет 97

- Музыка в Карело-Финской ССР 100

- Праздник песни в Гродно 102

- Юбилей дирижера 102

- Рабочая хоровая капелла 102

- К итогам сезона 103

- Заметки о легкой музыке 106

- Эмиль Гилельс 108

- Борис Гмыря 109

- Выступление И. Козловского 110

- Надежда Казанцева 110

- Вера Фирсова 111

- Хроника концертной жизни 112

- Летопись жизни и творчества Глинки 114

- Чайковский в Праге 117

- Гоголь и музыка 118

- Польская книга о Монюшко 118

- Справочник о советских композиторах 120

- «Русские транскрипции» Ф. Листа 121

- Второй квартет Е. Голубева 122

- Романсы советских композиторов 122

- О рецензиях на симфонические концерты 123

- Вопросы исполнительства 123

- Больше внимания советскому балету 124

- Наш помощник 124

- Журнал должен быть общедоступным 125

- О детской песне 126

- Помочь Кемеровскому музыкальному училищу 126

- Музыкальная шкатулка 127

- Дружеские шаржи 130

- Обсуждение журнала «Советская музыка» 132

- В Секретариате Союза композиторов 133

- В творческих комиссиях Союза композиторов 133

- Книга «О мелодии» 133

- Вечер памяти Брамса 134

- В музыкальной секции ВОКС 134

- «С художника спросится» 135

- «О воспитании молодых музыковедов» 135