буржуазного музыкального искусства. В то время как западноевропейская музыка могла выдвинуть лишь отдельные ценные, реалистические произведения, такие, как, например, «Отелло» и «Фальстаф» Верди или Третья и Четвертая симфонии Брамса, русская музыка победоносно выступала как целостная школа, как широкое направление, единое по своим высоким идейно-творческим принципам, по своему высокому художественному уровню.

Однако веяния модернизма стали сказываться в начале 1900-х годов и в русской музыке, отражая начавшийся идейный кризис в некоторых кругах русской интеллигенции.

Проявления модернизма в творчестве русских композиторов носили сперва «умеренный» характер и касались лишь второстепенных композиторов. Таково было, например, творчество Ребикова — «пустоцвета русского модернизма», по меткому определению Б. Асафьева. Постепенно, однако, модернистские влияния стали распространяться все шире; все губительнее отзывались на творчестве и эстетических воззрениях музыкантов всевозможные «модные» реакционно-идеалистические теории и теорийки.

Римский-Корсаков в начале века оказался в атмосфере разгоравшейся идейнотворческой борьбы и, естественно, не мог остаться нейтральным наблюдателем.

Новые исследования советских музыковедов1, основанные на изучении документов и материалов, до последнего времени неизвестных и не публиковавшихся, восстановили подлинную картину общественной и творческой деятельности Римского-Корсакова в последний период его жизни.

Эти исследования развеяли легенду об общественной «пассивности» Римского-Корсакова, о его политическом «нейтралитете» в период, предшествовавший революции 1905 года, и в годы реакции, наступившие после поражения революции. И ныне Римский-Корсаков предстает перед нами как верный последователь демократических традиций русского искусства XIX века, как передовой музыкант эпохи первой русской революции.

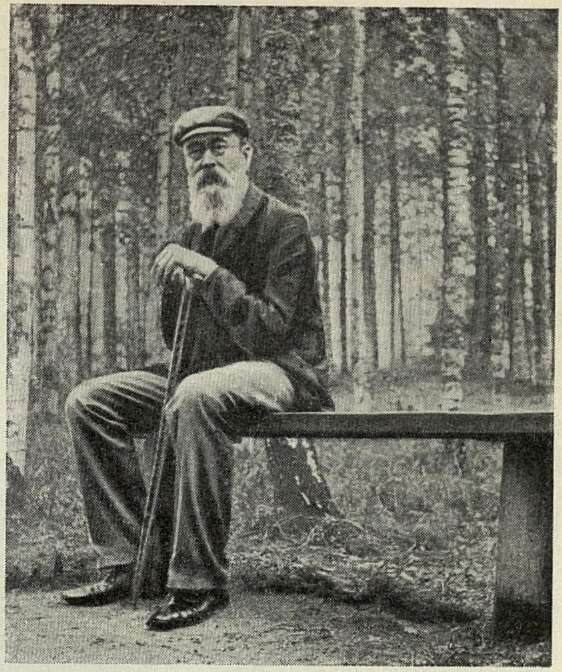

Н. А. Римский-Корсаков в Вечаше (1903 г.)

В свое время возникла еще одна легенда, связанная непосредственно с творчеством Римского-Корсакова. Легенда эта утверждает, будто в своих последних операх композитор примкнул к антиреалистическому направлению и стал чуть ли не основоположником... русского музыкального модернизма. Эта легенда приводит к отрыву Римского-Корсакова от всей русской музыкальной классики и служит одним из оснований глубоко порочной, вреднейшей, антинаучной «теории перерастания классики в модернизм».

Большинство советских музыкантов отвергло и эту легенду. Однако тот факт, что отзвуки ее до последнего времени дают еще о себе знать в отдельных музыковедческих работах, диктует необходимость выступить против нее самым решительным образом.

* * *

Когда, при каких обстоятельствах и под влиянием каких причин возникла эта «модернистская легенда» о Римском-Корсакове? Каков ее объективный смысл? Вот вопросы, на которые необходимо дать ясный и четкий ответ.

_________

1 А. Римский-Корсаков. Н. А. Римский-Корсаков. Жизнь и творчество. Выпуск V. Музгиз, М., 1946; А. Гозенпуд. «Н. А. Римский-Корсаков (По неопубликованным документам)». «Советская музыка», 1950, № 2; М. Янковский. Римский-Корсаков и революция 1905 года. Музгиз, М. — Л., 1950.

Прежде всего, надо напомнить, что речь идет о трех последних операх Римского-Корсакова: о «Кащее», «Сказании о невидимом граде Китеже и деве Февронии» и «Золотом петушке», т. е. об операх, написанных в период между 1902 и 1907 гг., когда, как уже было сказано, Римский-Корсаков проявил себя передовым музыкально-общественным деятелем.

Весьма характерно отношение к последним операм Римского-Корсакова современной ему критики. Здесь без особого труда можно усмотреть две основные тенденции.

Первая тенденция, с наибольшей обнаженностью проявившаяся по отношению к «Золотому петушку», заключалась в стремлении всячески затушевать политический характер и сатирическую направленность оперы, освободить ее от возможных ассоциаций с современностью, сделать ее в глазах публики произведением аполитичным, безидейным. Эта тенденция объективно содействовала официальной николаевской цензуре, грубо искажавшей текст, а следовательно, и смысл оперы и в конце концов вовсе запретившей ее постановку («Золотой петушок» впервые был поставлен на сцене уже после смерти Римского-Корсакова).

Вторая тенденция, также исходившая из модернистских кругов, ставила перед собой более сложную задачу. Поначалу это было просто стремление умалить значение Римского-Корсакова как композитора по сравнению с новым, разраставшимся движением модернизма. Эту тенденцию очень ясно пытались проводить в своей деятельности, в частности, организаторы «Вечеров современной музыки», идеологи так называемого «современничества».

Чрезвычайно сдержанный в отношении к критикам своего творчества, Римский-Корсаков все же делает в своем дневнике весьма характерную запись: «...нахальные и безухие руководители вечеров современной музыки рукоплещут ему [речь идет о Дебюсси — Д. К] и противупоставляют устарелому Глазунову, Римскому-Корсакову и другим, видя в нем освежающую струю»1.

Однако авторитет Римского-Корсакова был слишком велик, любовь к нему со стороны широкой демократической публики была слишком глубока, чтобы можно было просто «устранить» его влияние в русской музыкальной жизни. В то же время Римский-Корсаков слишком энергично восставал против модернизма, и представители последнего не могли спокойно с этим мириться.

Тогда модернистская критика перешла на иную позицию: она попыталась превратить Римского-Корсакова из противника в «союзника», попыталась сделать его «своим». Не в том, конечно, смысле, чтобы обратить Римского-Корсакова в «модернистскую веру» — это было бы безнадежной попыткой, а в том смысле, чтобы представить его публике как своего союзника, «прикрыть» модернистское направление в музыке его крупным авторитетом и создать таким образом видимость «органической связи» между классикой и модернизмом.

Подобные попытки «обоснования» связей между модернизмом и классикой делались путем искажения идейно-художественного облика не только Римского-Корсакова. Так, в очерке, посвященном памяти Скрябина, критик-модернист В. Каратыгин пытался установить прямую «преемственность» между поздним Скрябиным и Чайковским на том основании, что оба они в своем творчестве были якобы лишены национальных корней и оба были субъективистами.

Нет нужды приводить здесь многочисленные высказывания различных критиков-модернистов о Мусоргском, Бородине и даже Глинке, как композиторах, в чьем творчестве будто бы зародился... импрессионизм XX века. Эти высказывания хорошо известны. Известно также и то, что некоторые французские композиторы-импрессионисты охотно обосновывали свое «новаторство» творческим опытом великих русских композиторов-классиков, в особенности опытом кучкистов. Так зародилась и «модернистская легенда» о Римском-Корсакове.

Трудно с полной определенностью установить, когда и кем было заложено «основание» этой легенды. Во всяком случае уже в 1902 году, после первой постановки «Кащея» в Москве, критик Ю. Энгель весьма легко оперировал в своей статье терминами «импрессионизм» и «декадентство» в применении к новой опере Рим-

_________

1 Н. Римский-Коpсаков. Дневник. Запись от 9 марта 1904 года.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Навстречу запросам советских людей 3

- За боевую музыкальную критику 8

- Творчество композиторов Советской Украины 17

- Композитор и театр 23

- «В грозный год» 29

- Песни гнева и борьбы 33

- Мы в Советском Союзе 37

- Учиться у советских мастеров 47

- О внимании к народным хорам 50

- Вологодские песенницы 53

- Польские друзья Глинки 56

- Римский-Корсаков и модернизм. Очерк 1 62

- Бернандт Гр. Вагнер и Одоевский 76

- Седьмая симфония Шостаковича 81

- Двадцать седьмая симфония Мясковского 82

- Симфонические произведения Рахманинова 83

- Инструменталисты 83

- Певицы. Елизавета Чавдарь 86

- Певицы. Зара Долуханова 87

- Певицы. Нина Гусельникова 87

- Певицы. Елена Грибова 88

- Конкурс на лучшее исполнение советской музыки 88

- Хроника концертной жизни 89

- Упущенная возможность 91

- Забота о слушателе 93

- На украинском пленуме 96

- Пожелания рабочих 97

- Разнообразить репертуар 97

- Университет музыкальной культуры 98

- О музыкальных радиопередачах 99

- Что мешает нашему росту 99

- Где приобрести ноты? 100

- О репертуаре для духовых оркестров 100

- Нужна музыкальная библиотека 100

- В новом Китае 101

- Вопросы музыки в ленинградских газетах 114

- По страницам газет 116

- Литературное наследие Глинки 118

- Книга о великой артистке 121

- Молодежь Большого театра 122

- Полезное пособие 123

- С. А. Современные народные песни 124

- Т. К. Песни о свободном труде 124

- «Орфей» Е. Фомина 125

- Л. Р. Пьесы Р. Глиэра для контрабаса 125

- Прелюдии Л. Аустер 126

- Сборник танцевальных пьес 126

- «Улучшить работу музыкального издательства» 127

- В Союзе советских композиторов 128

- Комсомольцы в гостях у композиторов 128

- Встреча молодых композиторов и поэтов 128

- Вечер памяти С. Прокофьева 129

- Композиторы на автозаводе 129

- Долгозвучащие грампластинки 129

- Открытие памятника С. Гулаку-Артемовскому 130