Настроение песни превосходно передано и в задумчивой позе бедно одетого старика-пастуха, в глаза которому грустно смотрит верный пес, и в унылом пейзаже, выразительно очерченном скупыми, лаконичными штрихами. В иллюстрациях к рекрутским песням художник поднимается иногда до трагического пафоса. Таков, например, рисунок «A keď s koňa spadnem» («А когда я упаду с коня»), изображающий распростертого на земле солдата, над которым тоскливо ржет его конь.

Таких рисунков у Алеша немало. Но все же не эти настроения преобладают в графике художника. Его творчеству свойственна оптимистическая направленность, которая наиболее отчетливо сказалась в патриотических картинах, рисунках и декоративных композициях. Алешу не чужд и юмор, столь ярко проявившийся в чешских народных песнях, сказках, пословицах и прибаутках.

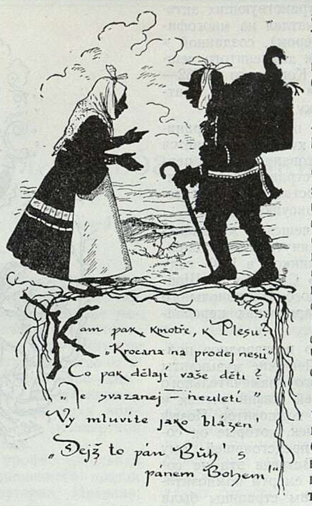

«Как пройти, кум, к Плесу?»

Вот перед нами степенный старец (явно — зажиточный «седлак»), наставительно изрекающий: «До святого духа не снимай кожуха, а после святого духа оставайся в кожухе». Вот жанровая сценка — беседа глухого старика со старухой: «Как пройти, кум, к Плесу?» — «Индюка несу на продажу», — «Как поживают ваши дети?» — «Он связан, не улетит». — «Вы говорите, как полоумный!» — «Дай бог, с богом!..»

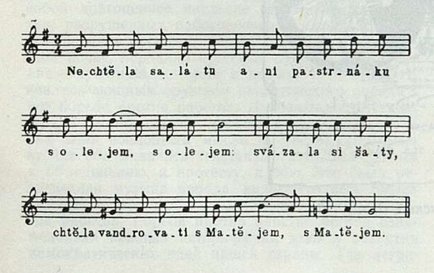

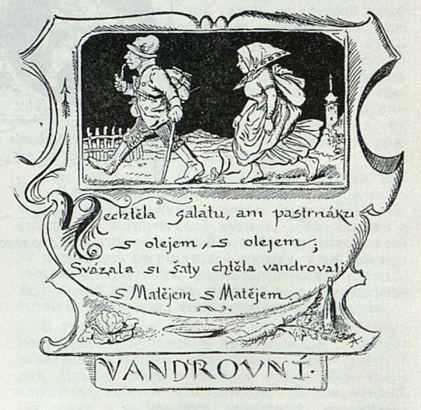

Вот очаровательная иллюстрация к шуточной чешской народной песне, записанной К. Эрбеном в окрестностях Пльзеня и повествующей о неутомимом путешественнике Матее и решившей его сопровождать девушке:

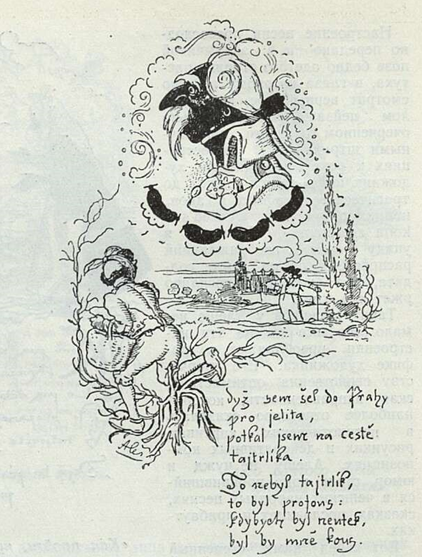

Юмор Алеша, так же как и народный юмор, далеко не всегда добродушен. Нередко в его рисунках звучит острая сатира. Такова, например, большая серия рисунков, высмеивающих габсбургских вояк и чиновников. Примыкает к этой серии иллюстрация к песне, повествующей о встрече с австрийским тюремщиком, которого парень принял издали за паяца. Рисунок увенчан гротескным медальоном с изображением тюремщика.

Особое место в творчестве Алеша занимают сцены из народного музыкального быта. Так, на рисунке-иллюстрации к чешской народной песне «Rozvij se, rozvij» («Расцветай, расцветай») изображены деревенские музыканты, играющие на скрипке и волынке. На одной из декоративных композиций, относящихся к 1893 году, Алеш нарисовал двух пастухов — один из них играет на фуярке (вид свирели, широко распространенной в народном быту Чехословакии), другой танцует с валашкой в руках.

Валашки и чеканки (палки-топорики) встречаются на многих рисунках Алеша, как атрибуты пастушеского быта и как народное оружие, применявшееся во время восстаний против австрийского владычества и панского гнета. Именно поэтому народные танцы героического характера исполняются с валашками в руках.

На некоторых рисунках Алеша изображены цимбалы, также распространенные в Чехословакии. Встречается и виолончель, которую мы видим, например, в руках участницы «королевского дуэта». Сюжет этого рисунка подсказан Алешу шуточной песней, иллюстрация к которой представляет собой как бы сценку из народного театра.

Путешественники

Несколько сцен из жизни странствующих актеров и музыкантов Алеш запечатлел на многофигурной композиции (рисунок пером), созданной к пятидесятилетию со дня смерти знаменитого чешского комедиографа Матея Копецкого (1762–1840), к пьесам которого (для кукольного театра), как известно, писал музыку Сметана.

Алеш хорошо понимал, что подлинным хранителем традиций отечественной культуры является народ. Именно поэтому он рисовал народных певцов, музыкантов, танцоров и странствующих актеров. Образы народного искусства и его носителей талантливо воплощены в рисунках Алеша.

Говоря о связях Алеша с чешской музыкальной культурой, нельзя не упомянуть о великолепных эскизах, сделанных художником в 1897 году для постановок опер «Либуше» Сметаны и «Шарка» Фибиха на сцене Пражского Национального театра, и о колоритнейших зарисовках персонажей «Проданной невесты».

Творчество Алеша получило всенародное признание на родине художника. Чешские музыканты высоко оценили наследие этого замечательного мастера. В последние дни своей жизни ученик и друг Дворжака, выдающийся композитор Йозеф Сук написал несколько страничек, которые он собирался прочесть во время предстоявшей ему встречи с чешскими детьми. Встреча эта не состоялась из-за скоропостижной смерти композитора, но последние написанные им страницы были впоследствии опубликованы. Называя дорогие каждому чеху имена Сметаны и Дворжака, Сук в теплых словах отзывался также об Алеше.

Академик Зденек Неедлы в своей двухтомной «Истории оперы Национального театра» назвал Миколаша Алеша «величайшим и национальнейшим мастером» чешского изобразительного искусства конца XIX — начала XX столетий.

«Как-то шел я в Прагу...»

«Королевский дуэт»

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 3

- Речь товарища И. В. Сталина на заключительном заседании XIX съезда партии 7

- По пути народности и реализма 12

- Мысли о советской музыке 18

- Новая симфония С. Прокофьева 21

- Заметки об исполнительстве 25

- О выразительности музыкального образа 30

- На родине Ивана Сусанина 40

- Колхозный симфонический оркестр 46

- Народная песня в современном быту белоруссов (Очерк второй) 49

- Песни Горьковской области 57

- Песенные традиции вознесенских ткачей 60

- Глинка и Брюллов 68

- Композитор пушкинской поры 80

- К биографии Бизе 85

- Песня в газете 94

- Неуважение к читателю 96

- По страницам газет 97

- Музыкальная самодеятельность Армении 100

- Помогать развитию художественной самодеятельности 102

- Книга об узбекском оркестре 103

- О скрипичных мастерах 104

- Халтурная работа 105

- Нотографические заметки 107

- Хроника 110

- Памяти Валентина Макарова 113

- В авангарде музыкальной культуры современности 114

- Верность за верность — любовь за любовь! 116

- Образы народных песен в рисунках М. Алеша 118

- Трагическая судьба музыки в США 123

- Зарубежная хроника 127

- Выдающийся русский певец 130