обобщена теорией в пределах очень небольших последовательностей: хорошо разработаны нормы голосоведения при «разрешении» аккордов, при «соединении» аккордов (в том и в другом случае по два аккорда), при проходящих и вспомогательных гармониях (здесь уже три аккорда). В кадансах разработаны более обширные по числу аккордов последовательности (до 10 аккордов). В отклонениях и модуляциях известны случаи типических последовательностей по 4–5 аккордов. В секвенциях число аккордов, конечно, бывает и большим.

Этим, в сущности, и исчерпываются конкретно формулируемые нормы голосоведения. Далее идут общие и несколько неопределенные указания на необходимость напевности каждого голоса — без каких-либо точных норм и критериев этой напевности. Недостаточная разработанность норм голосоведения ведет к тому, что молодой композитор, хорошо владеющий «мелкой» техникой соединения аккордов, иногда не в состоянии симпровизировать сравнительно длительную связную последовательность гармоний в объеме предложения или, тем более, в объеме модулирующего периода.

Основная причина этих недостатков методики курса гармонии заключается в том, что теория музыки до сих пор вообще мало занималась вопросами мелодии. Кроме того, среди наших теоретиков еще не изжито схематичное понимание специфики технических средств музыки. Многим теоретикам кажется, что между явлениями гармонии и явлениями полифонии лежит столь глубокая пропасть, что нормы гармонии должны формулироваться вне всякой связи с законами полифонии. Между тем всем известно, что в случаях развернутого гармонического движения, когда гармонические голоса образуют протяженные мелодические линии, гармония существенно сближается с полифонией и ряд важных закономерностей полифонии (как, например, контраст мелодий) начинает активно сказываться в гармоническом развитии. Эти полифонические закономерности следовало бы обобщить и поставить на службу воспитанию гармонической техники у молодых композиторов.

В курсах гармонии, например, редко рассматриваются те типы последовательностей, которых так много в музыке Чайковского и которые так ярко характеризуют мелодическую, а следовательно, подголосочно-полифоническую природу его гармоний. Обратимся к примерам из «Евгения Онегина» Чайковского.

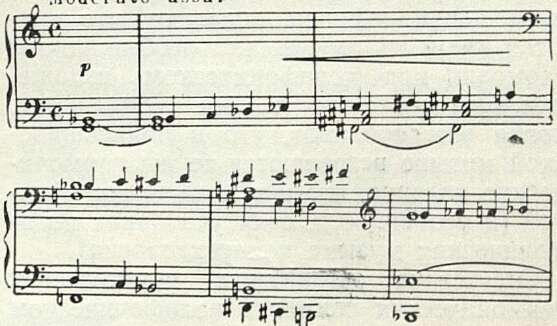

Тема в коде второй картины — преобразованная тема «волнения Татьяны» (приводим мелодию с гармониями, изложенными четырехголосно):

Пример

Вряд ли можно сомневаться в том, что нижний голос противостоит здесь главной мелодии не только как гармонический бас, но и как полифонически контрастирующий ей голос, движущийся противоположно на сравнительно длительном протяжении. В этом примере главная мелодия заметно выделяется среди всех голосов, т. е. здесь налицо в целом не гармоническое, а гомофонное изложение с мелодизированным (полифоническим) басом.

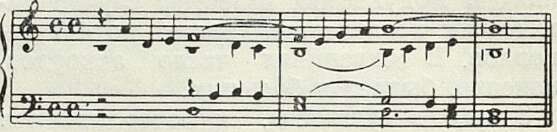

Приведем другой пример, где верхний голос входит в состав гармоний более непосредственно, т. е. где изложение уже не столь гомофонно и в большей мере соответствует привычной форме многоголосия в курсах гармонии. Это известный эпизод из второй картины «Евгения Онегина», после сцены письма (опускаем октавные удвоения в средних голосах):

Moderato assai

И здесь мы наблюдаем — на еще большем протяжении — непрерывное «расходящееся» движение гармоний; верхний голос и бас явно противостоят друг другу как полифонически контрастирующие голоса.

Обобщая закономерности гармоний в подобного рода примерах, мы убеждаемся в существовании обширного пласта гармонической техники, рассчитанной на построение больших, протяженных, длительно развертывающихся частей формы. Это техника крупных масштабов, большого дыхания. В основе этой техники лежит широкое мелодическое развитие голосов (в первую очередь баса), т. е. полифоническое начало гармонии.

Таким образом, назрела необходимость усилить полифоническую (т. е., в конечном итоге, мелодическую) сторону курса гармонии. Тогда курс гармонии станет более «доходчивым» и значительно приблизится к творческой практике.

Если мы обратимся теперь к полифонии «строгого письма», тоже с большим трудом проникающей в сознание учащихся, то обнаружим некоторую «отчужденность» этой области от норм гармонии. Схематическая идея о существовании чуть ли не «антагонизма» между полифонией и гармонией (эта идея насаждалась в нашем музыковедении поклонниками формалистических воззрений Эрнста Курта) игнорировала как полифонические явления в гармонии, так и гармонические моменты в полифонии.

Некоторые студенты, приступающие к изучению полифонии, полагают, что имеются какие-то совершенно особые нормы гармонии при полифоническом изложении. Эти студенты весьма удивляются, когда им сообщают, что в полифонической музыке встречаются те же гармонические явления, что и в музыке гомофонной (в особенности, если указанная полифоническая музыка четырехголосна).

Отсутствие осознанных нормативных гармонических связей в полифоническом сплетении голосов всегда является серьезным препятствием к достижению благозвучия в работах студентов по курсу полифонии и порождает ощущение «абстрактности», мертвенности упражнений по «строгому письму».

Рассмотрим пример, который формально удовлетворяет всем требованиям полифонии «строгого письма» (как в смысле использования диссонансов, так и в отношении мелодии каждого из голосов):

Совершенно очевидно, что художественное качество этого четырехголосного отрывка более чем сомнительно: явно фальшиво звучит малая нона в начале второго такта, а заключительная каденция образует неубедительную остановку на неустойчивой тонике гипофригийского лада. Однако достаточно сыграть этот отрывок с двумя диезами в ключе, как сразу же возникнет благозвучная, нормальная ладо-функциональная картина с плагальной модуляцией из ре мажора в параллельный минор (что столь характерно для русской народной песни), а нона в начале второго такта зазвучит, как мягкое, выразительное задержание.

Следовательно, нормы полифонии «строгого письма» (тем более «свободного письма»!) вовсе не «антагонистичны» нормам гармонии, а, наоборот, включают в себя гармонию, развивают гармоническую технику, обогащают ее. Именно поэтому студент, который приступает к изучению полифонии, не овладев техникой гармонии, неизбежно наталкивается на непреодолимые препятствия в полифонии как «строгого письма», так и «свободного»: сочиняемая им полифоническая музыка оказывается сухой, ненапевной, неблагозвучной. В худшем же случае работы студента скатываются в формалистический конструктивизм; при этом гармоническая грязь и фальшь оказываются во мнении студента «оправданными» его полифоническим «замыслом» — какой-нибудь особо сложной имитационной комбинацией, «необыкновенным» видом сложного контрапункта. Видимость полифонической техники становится опасной приманкой для художественно не созревшего сознания молодого композитора.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 3

- Во славу Родины 5

- Создать советскую классическую оперу 6

- Величественные задачи 6

- Родине, народу, партии 7

- С художника спросится 7

- Великая партия, великий план 9

- Замысел оперы «Октябрь» 10

- Коммунизма зримые черты… 10

- Быть примером в творческом труде 12

- Всенародное дело 13

- Наш долг 13

- Воспеть величие нашей эпохи 13

- Источник творческого вдохновения 14

- Достойно ответить на призыв партии 14

- Партия — наш рулевой 15

- Поэмы о революционной борьбе 19

- «Александр Матросов» (Оратория В. Сорокина) 27

- Песенное творчество Ф. Лукина 32

- У строителей Волго-Дона 36

- В колхозах Алтая (Из дневников экспедиции) 41

- Интонационная многосоставность музыкального образа 42

- История создания «Вальса-фантазии» 47

- Жизнь и творчество Нищинского (К 120-летию со дня рождения) 59

- Новый узбекский балет 70

- Премьера оперы «Князь Игорь» в Риге 75

- О композиторской технике (Заметки педагога) 77

- Путь народной артистки (К 60-летию В. Барсовой) 82

- Радостное искусство 87

- На симфонических концертах 89

- Выступления казахских артистов 90

- Вечера песни 91

- О новой программе Эстрадного оркестра 92

- Духовой оркестр на концертной эстраде 93

- Хроника концертной жизни 95

- В столице Украины 97

- Концерты в Тбилиси 98

- Творческие отчеты композиторов Латвии 99

- По страницам газет 101

- Мысли Чайковского об опере и программной музыке 105

- Произведения словацких композиторов 107

- Кантата о народной стройке 108

- Лермонтовские романсы 109

- Вокальные сочинения Василенко 110

- Фортепианные пьесы для детей 111

- Нотографические заметки 112

- Хроника 116

- Румынская музыка на новом этапе 127

- К 80-летию Воана Уильямса 128

- Зарубежная хроника 129

- Памятные даты 131