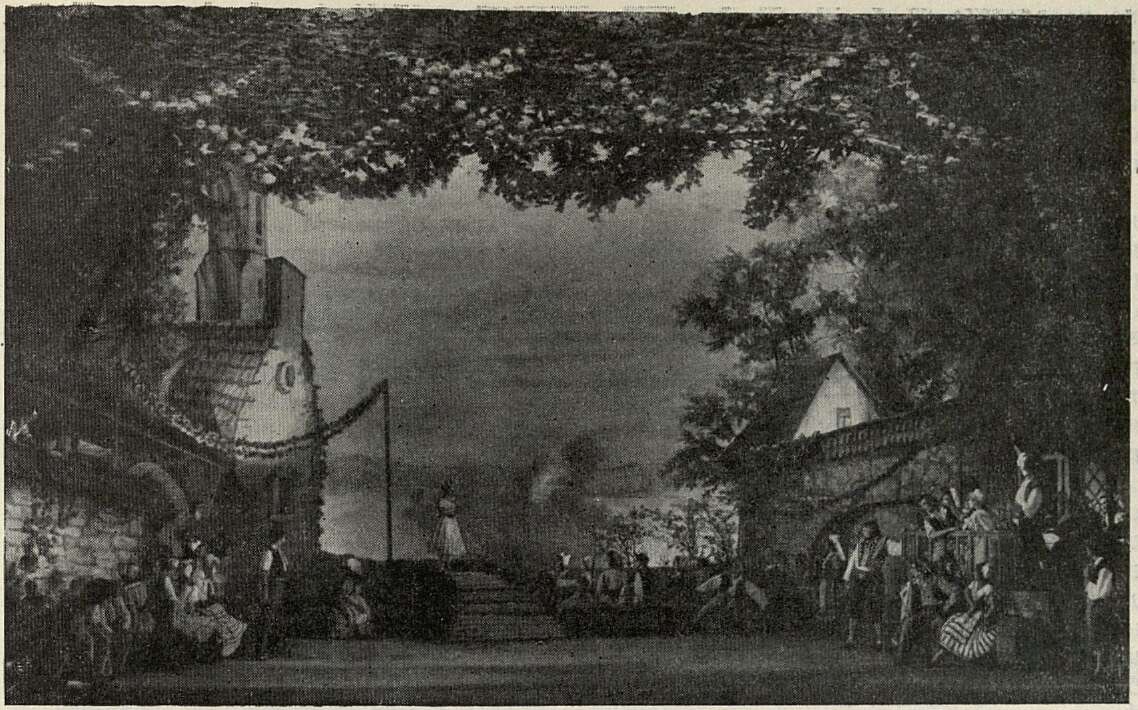

Балет «Фадетта», третий акт.

Филиал Большого театра

последовательно провести принцип «хореографической драмы» — реалистического и психологического оправдания танца. Это проявилось в трактовке образа Фадетты, охарактеризованного средствами свободной пластики, мимики, пантомимы и в меньшей степени классическим танцем.

Первая редакция балета включала музыку Делиба, Тома, Масснэ, Гуно. Новая партитура «Фадетты» была смонтирована исключительно из музыки Делиба. Эта редакция в основном сохранена и в новой постановке, осуществленной в этом году на сцене филиала Большого театра.

Авторам спектакля удалось добиться слияния сценического действия и музыкального сопровождения в опорных пунктах сюжета. Ряд номеров очень удачно «повернут» к сюжету. Например, «Кортеж Бахуса» становится праздничным маршем, открывающим веселое деревенское гулянье, а музыка характерного гротескного танца рабов служит основой для танца двух деревенских богатеев — Проспера и Барбо. Можно приветствовать и включение в партитуру «Фадетты» такого очаровательного по мелодической непосредственности и грациозной живости номера, как «Детский танец».

Однако в драматургии спектакля имеются и существенные недостатки. Первая картина второго действия содержит примеры использования ярко танцевальной музыки не по ее прямому назначению, да и по содержанию эта картина значительно слабее первого действия. Здесь утеряно равновесие между танцами и пантомимой. Недостаточно использованы выразительные возможности характерного танца.

Как это неизбежно бывает при сочинении нового сюжета для готовой музыки, в спектакле есть моменты несоответствия музыки содержанию действия. Прекрасная сама по себе лирическая музыка вступления к третьему действию никак не готовит слушателя к восприятию яркой жанровой картины деревенского праздника, а драматические моменты во вступлении к первой картине второго действия звучат куда более многозначительно, чем следующие за этим вступлением капризы Мадлон и переживания незадачливого художника.

Третье действие содержит большой дивертисмент — таковы традиции балетного спектакля. Однако дивертисмент не должен прерывать сюжетное развитие действия. В «Фадетте» героиня слишком долго

нe появляется на празднике и вообще главные герои танцуют слишком мало. Роль Андре сводится почти исключительно к «поддержкам», а сама Фадетта присутствует на сцене гораздо меньше, чем ее соперница Мадлон.

Контраст между сценами чисто развлекательными и глубоко выразительной повестью о любви лесной дикарки Фадетты оказывается неоправданно резким.

В первом действии и во второй картине второго действия много эмоциональной глубины, психологической тонкости, поэтического обаяния. Интересной находкой надо признать хореографические монологи и диалоги в кульминационных сценах.

Соединение зрелого режиссерского мастерства со свободным владением средствами хореографической выразительности позволило постановщику спектакля, балетмейстеру Л. Лавровскому, достигнуть интересных результатов. «Можно и нужно находить для каждого участника балетного спектакля свою выразительную форму, свои движения и свою танцевальную характеристику», — говорит Лавровский. Намерения его — в рамках возможностей данного балета — осуществлены участниками спектакля.

Увлекательны в этом одухотворении танца исполнительницы роли Фадетты О. Лепешинская и Е. Чикваидзе. Замысел Лепешинской — показать превращение Фадетты из шаловливой, наивной девочки, выросшей посреди дикой природы, в любящую, нежную девушку, озаренную светом чистого чувства первой любви. Увлекательность в танце Лепешинская соединяет с тонкой выразительностью пластических движений в пантомиме. Особенно удался ей дуэт с Андре во второй картине второго действия.

Чикваидзе придает хореографическому рисунку роли большую остроту. Ее Фадетта — не просто шалунья, она «отверженная» и потому отчаянно дерзка. Но как радостно раскрывается сердце маленького затравленного зверька навстречу сочувствию и сердечной мягкости Андре! Любовь захватывает ее целиком. Сколько торжества на ее счастливом лице во время дуэта с Андре, хотя на глазах еще блестят слезы!

Уже было сказано, что Андре дано сравнительно мало возможностей проявить себя. И тем не менее оба исполнителя этой роли — В. Преображенский и А. Лапаури — сумели создать привлекательный образ мужественного и нежного юноши. Хорошим танцовщиком и актером показал себя в роли Рене А. Кузнецов. Г. Фарманянц в роли партнера Мадлон, как всегда, танцует темпераментно и ярко.

Особо следует остановиться на интерпретации образа Мадлон. Роль эта больше удалась И. Тихомирновой. Она создала правдивый образ изящной французской девушки, кокетливой, капризной, но не лишенной своеобразного обаяния. Будучи в высшей степени музыкальной балериной, Тихомирнова чистоту и четкость танцевального жеста неизменно соединяет с актерской мизансценой. В. Лопухина прекрасно владеет техникой, танцует уверенно, с подъемом, но в ее исполнении порой не хватает женственности.

Реалистически ярки и выразительны образы свах (артистки Е. Ильющенко и Н. Македонская). С увлечением, притом вполне профессионально, танцует ученик хореографического училища ГАБТ А. Закалинский, исполняющий роль Сильвестра (брата Фадетты). Хороши ансамбли и жанровые картины в спектакле.

Музыка Делиба нашла чуткого и темпераментного истолкователя в лице молодого дирижера Г. Дугашева. Балет «Фадетта» — его первая самостоятельная работа в Большом театре. Дугашев ведет спектакль свободно, четко, уверенно. Балет воспринимается как стройное музыкальное целое. Чувствуется, что динамические оттенки продуманы, согласованы с хореографическим рисунком. Однако кое-где в угоду блеску и праздничности звучания музыки равновесие между оркестром и сценическим действием нарушается. Так было, например, в заключении танца Рене и Мадлон в третьем действии, где преувеличенный пафос звучания ничем не оправдан.

Хорошо проявили себя в сольных эпизодах артисты оркестра С. Калиновский (скрипка), В. Матковский (виолончель), Ю. Ягудин (флейта), А. Александров (кларнет), В. Полех (валторна).

С большим вкусом решено художественное оформление спектакля. Поэтическая фантазия, соединенная с верным воспроизведением быта французской деревни двадцатых годов прошлого столетия, помогла художнице Т. Старженецкой внести в этот реалистический спектакль нотки волнующей романтики.

Н. Шумская

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 3

- Перед новым музыкальным сезоном 5

- «Интернационал» 11

- О советской массовой песне 21

- Творчество Александра Давиденко 28

- Композиторская молодежь Азербайджана 34

- Об интонации 39

- К спорам об интонации 45

- Заметки о В. Одоевском 50

- Рождение песни 57

- «Кантеле» 60

- Цветы моей родины 65

- «Фадетта» (Балет Л. Делиба в филиале Большого театра) 68

- В музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко 71

- Об исполнении роли Антониды 73

- Несколько мыслей о воспитании певца 78

- 83-й выпуск Московской консерватории 80

- Вечера музыки нового Китая 82

- Симфонические концерты 84

- «Когда мы отдыхаем» (Музыка в эстрадном спектакле) 85

- Концерты в Зеленом театре 87

- Праздник песни 88

- Хроника концертной жизни 88

- На Дальнем Востоке 90

- Армянская филармония 92

- В контакте со слушателями (О работе Воронежской филармонии) 95

- Двадцатилетие ансамбля черноморцев 96

- Наладить музыкальную работу в Кузбассе 97

- Вопросы музыки в газете «Советское искусство» 98

- По страницам газет 100

- Неправильное отношение к критике 103

- Хроника 108

- На творческом смотре болгарской музыки 113

- Песни Христо Ботева 117

- В музыкальных журналах 126

- Зарубежная хроника 128

- Памятные даты 129