мента, затем в оркестре. Эта «разделенная» экспозиция усиливает динамичность: каждое проведение темы в оркестре является и ее развитием, подготовляющим появление ее нового варианта.

Отметим и некоторые недочеты концерта, нарушающие цельность общей концепции. Дополнительные лирические темы (эпизод в разработке и его обрамление) мало отличаются по характеру от темы побочной партии. Жаль также, что вырастающая из побочной партии праздничная тема (пример 3) появляется лишь единственный раз — в конце экспозиции; думается, что эта тема могла бы быть использована и в репризе (в новом варианте), от чего выиграло бы и образное содержание пьесы.

Оркестровая партия концерта Афанасьева изложена просто и экономно, она звучит прозрачно, нигде не заслоняя звучания солирующего инструмента.

Автор не боится оставлять солирующую скрипку на более или менее длительное время без поддержки оркестра. Это способствует рельефному выделению партии концертанта. Ряд «малых каденций» соло хорошо подготовляет появление основной каденции солиста.

Правда, изложение партии солирующей скрипки не безупречно. Специфически виртуозная сторона не вполне удалась автору: скрипичные пассажи в быстром движении довольно однотипны и элементарны по своему строению. Но такие виртуозные пассажи в произведении имеют все же подчиненное значение, так как используются преимущественно в качестве «связок», подходов к началу новой музыкальной мысли. Основные же темы концерта вполне скрипичны — они удобны и выигрышны для солиста.

Можно надеяться, что молодой талантливый композитор, упорно работая над совершенствованием своего мастерства, напишет еще немало ярких произведений в различных жанрах.

Скрипичный концерт А. Лемана (Казань) отличается отчетливо выраженным национальным характером музыки. Композитор хорошо изучил особенности татарской народной песенности, верно почувствовал и передал ее самобытный характер.

Содержание Концерта разнообразно: веселые праздничные образы сменяются величаво-торжественными, стремительная народная пляска сопоставляется с ясной и светлой лирикой. При этом органичное развитие музыки придает всему произведению единство, целостность.

Ведущая роль в концерте принадлежит активному, мужественному началу. Господство его устанавливается уже в главной теме первой части. Эта удачно найденная тема, построенная на фанфарных «утвердительных» интонациях, звучит словно призывный клич к открытию большого, торжественного праздника:

Прим. 1

Ей противопоставлена проникновенная мелодия побочной партии; поддержанная

Прозрачными гармониями в средних голосах, эта лирическая мелодия рельефно выделяется на фоне неподвижного баса:

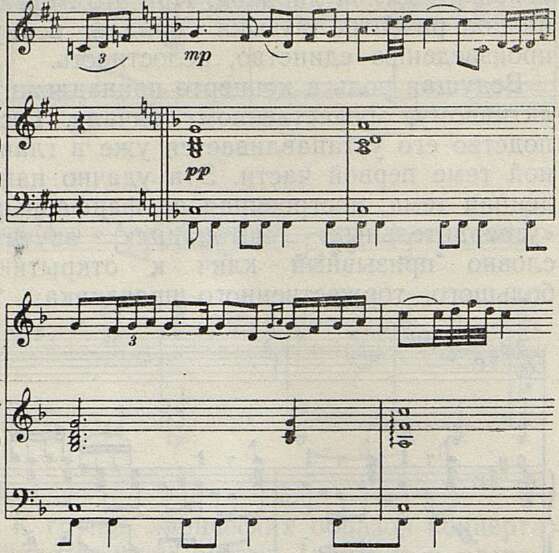

Moderato

Развитие лирической темы прерывается, однако, новым проведением главной («фанфарной») темы. Эта тема, господствующая в первой части, играет важную роль во всем произведении; мы встречаем ее и в финале — то в несколько видоизмененном, активизированном варианте, то в виде характерных интонаций, образующих фон сопровождения, на котором проходит танцевально-игровая тема финала:

Вместе с развитием активного, действенного начала раскрывается и сфера лирических образов, также составляя единую линию от первой части к финалу. От лирической темы первой части протягиваются нити к основной теме второй части, составляющей своего рода «лирическое отступление». Лирическую линию второй части продолжает далее и побочная партия финала. Выразительным завершением этой линии служит замечательное по красоте и гармоничности «дуэтное» проведение лирической темы (перекличка солирующей скрипки и первых скрипок оркестра) в финале.

А. Леман, следуя татарской народно-песенной традиции, строит мелодии концерта в пентатонном ладу, применяя его разнообразные, в том числе и условно минорные, варианты. И надо сказать, что народный лад, лишенный «полутоновых тяготений», оказался весьма подходящим для выражения светлых, радостных эмоций.

Гармонизация мелодий, выдержанных в духе татарской народной песенности, — дело нелегкое, особенно если принять во внимание, что татарская песня одноголосна и, по существу, не знает гармонии. Стремясь к наибольшей естественности гармонизации, композитор широко использует созвучия, составленные из тонов пентатонной ладовой системы, свободные сочетания разнохарактерных мелодических линий, укладывающихся в общий комплекс пентатонных гармоний и потому хорошо согласуемых друг с другом. В иных случаях пентатонный лад дает возможность одновременного сочетания различных вариантов одной и той же мелодии — возникает тип подголосочной полифонии, близкой русскому народному многоголосию.

Не ограничивая себя только теми гармоническими возможностями, которые дает пентатонный лад, композитор смело вводит различные отклонения и модуляции в далекие от пентатоники лады. Обогащение народной ладовой системы (вплоть до использования полной семиступенной ладовой системы) представляется нам вполне оправданным.

К сожалению, А. Леман не проявил той же творческой смелости в своих мелодиях: здесь он прямо-таки «стоически» выдерживает каноны пентатонного лада, нередко вступая в противоречие с гармо-

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- В борьбе за мир, за дружбу народов 3

- Музыка и народ 11

- Мир — это творчество, это жизнь! 12

- Строить, а не разрушать! 13

- Новые скрипичные концерты 15

- О творчестве Сулхана Цинцадзе 24

- Композиторская молодежь Московской консерватории 30

- К спорам об опере 36

- Как я понимаю народность в музыке 43

- Горький и Шаляпин (Очерк второй) 48

- За песней на Дальний Север 59

- Открытое письмо А. Г. Новикову и М. И. Блантеру 70

- Песня в народе 78

- О песенной лирике 81

- «Сорочинская ярмарка» в филиале Большого театра 84

- Симфонический концерт под управлением К. Иванова 87

- Фортепианные транскрипции Листа 87

- Концерт Владимира Софроницкого 88

- Выступления Татьяны Николаевой 89

- Советская фортепианная музыка 89

- Концерт Зары Долухановой 90

- Выступление Л. Ревякиной и С. Альбирта 90

- Хроника концертной жизни 91

- У композиторов Львова 93

- В стороне от запросов слушателей 95

- Творчество композиторов гор. Николаева 97

- Гродненские частушки. — Советская оперетта в периферийных театрах. — О композиторской молодежи Ленинграда. 98

- Хроника 102

- Русское скрипичное искусство 105

- Популярные брошюры о музыке 107

- Новые сборники марийских народных песен 109

- Арии и сцены из опер А. Серова 110

- Музыка свободного Китая 111

- Фестиваль польской музыки 120

- В городах Дании и Швеции 122

- Знаменательные даты 125