нической основой концерта. Встречаются, например, моменты, когда натуральный вводный тон в мелодии звучит в сочетании с гармоническим вводным тоном в сопровождении. Возникает явная фальшь (см., например, основную тему второй части концерта). Подобные моменты, безусловно, требуют исправления. Вряд ли можно согласиться и с упорным избеганием гармонического вводного тона в мелодии. Если эпизодическое введение полной диатонической ладовой системы может обогатить гармонию без ущерба для национального своеобразия музыки, то, несомненно, то же самое справедливо и в отношении мелодики.

Большое значение в музыке концерта имеет принцип сочетания вариантности и повторности тем; это также вытекает из характерных особенностей формы татарской песни. Зачастую протяженная мелодия строится на основе свободного варьирования простой и краткой мелодической ячейки. Такова, например, основная тема второй части. Благодаря частому использованию повторности в соединении с варьированием музыкальная ткань концерта порой напоминает узоры роскошного восточного ковра.

Другая особенность музыки концерта — частые перемены темпа в пределах одной части — также связана с традицией татарской народной музыки (изложение запева и припева песни в различных темпах). Своеобразные приемы развития, рожденные национальными традициями татарской народной музыки, удачно сочетаются в концерте с классическими принципами формообразования. При этом возникают оригинальные и в то же время логически стройные структуры. Такова первая часть концерта, не укладывающаяся в обычную схему сонатного аллегро и тяготеющая к двойной трехчастной или рондообразной форме.

Организация многообразного тематического материала автору удалась хорошо: его произведение радует ясной целенаправленностью тематического развития.

«Чувство формы» изменяет автору только во второй части — непропорционально короткой и в то же время однообразной. Автор построил эту часть в форме вариаций на две темы. Однако вторая тема воспринимается, как прямое продолжение первой, и таким образом вся часть звучит, как ряд варьированных проведений одной и той же темы. Ощущение однообразия усиливается и тем, что на протяжении всей части сохраняется тональность си минор с эпизодическими отклонениями в параллельный мажор. Введение в эту часть контрастного среднего раздела было бы весьма уместным.

Рис. С. Аферова

Партия солирующей скрипки в концерте написана со знанием виртуозных возможностей инструмента. При этом виртуозность сольной партии основана на характерных «узорчатых» рисунках татарских народных мелодий, без привлечения «вставных» внешне виртуозных пассажей. Оркестровка концерта выполнена изящно, с очень экономным использованием меди. Применяется в концерте и форма диалога между солистом и оркестром — но не в плане резких противопоставлений, а скорее в характере переклички, «дружеского соревнования», что вполне согласуется с образным содержанием музыки.

Скрипичный концерт латышского композитора Яниса Иванова — произведение интересное, хотя и несвободное от серьезных недостатков. В концерте наи-

более полно проявилась одна из сторой дарования композитора — его тяготение к лирико-пейзажным образам. Я. Иванов продолжает здесь, как и в некоторых более ранних своих сочинениях, линию русского программно-изобразительного симфонизма, восходящую к Римскому-Корсакову и Лядову. В этой связи уместно напомнить, что Иванов — воспитанник Витоля, учившегося в свое время у Римского-Корсакова.

В концерте живо воспроизводится своеобразная красота природы родной композитору Латгалии с ее лесными массивами, зеркальной гладью озер, с ее полноводными реками и солнечными полянами. Суровая, строгая природа эта знает и нежные, светлые тона, тончайшие переливы красок, светотени. Слушая музыку концерта, ощущаешь дыхание этой природы: в музыке слышатся и шум леса, и журчание ручья, и пение птиц. Картины природы воспроизводятся в тесной связи с переживаниями человека.

Типические средства выразительности, применяемые в музыке Я. Иванова, рождены латгальской народной песней. Отсюда и характерность некоторых мелодий, построенных по трехтактам, и постоянное использование сложных, несимметричных метров, синкопированного ритма. Отсюда и ладовое своеобразие музыки, широкое использование старинных ладов латгальской народной песни, в частности дорийского лада, придающего музыке характер строгой сдержанности.

Отдельные части концерта, к сожалению, не равноценны. Первая часть, почти не уступая прочим частям красотой и выразительностью основных тем, страдает расплывчатостью формы, неясностью общей концепции.

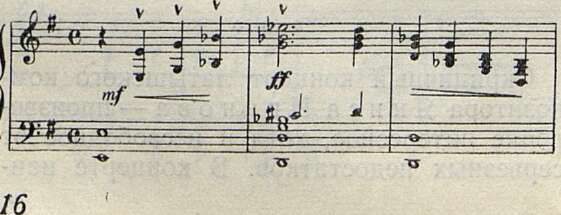

Вступление, открывающее первую часть, построено на двух темах. Первая тема, составляющая как бы «эпиграф» ко всему произведению, звучит резко, надрывно и воспринимается, как образ некой злой, враждебной силы:

Andante

Тема эта никак не связана с образами Советской Латвии, и нам представляется ошибочным проведение ее в самом начале концерта, где скорее должна была бы прозвучать ведущая поэтическая идея произведения.

Вторая тема вступления имеет иной характер. Но она не воспринимается, как образ борьбы или протеста. Выраженная в национальном духе, она лишена, однако, элементов действенности. Несмотря на быстрый темп (аллегро), в ней выступают прежде всего черты холодноватой созерцательной лирики. Пассивность, статичность темы во многом усиливается ее однообразным «этюдным» развитием:

Allegro

Смысловое значение вступления, складывающегося из двукратного сопоставления этих чуждых друг другу тем, остается непонятным. Слушатель ждет, что дальнейшее развитие музыки разъяснит замысел автора. Но этого не происходит. Новая тема, которая структурно занимает место главной партии сонатного аллегро, оказывается гораздо менее яркой сравнительно с предшествующими темами. Фактически центральное место во всей первой части занимает вторая тема вступления. Таким образом, возникает противоречие между структурным размещением тем и их смысловым значением. Это противоречие отрицательно сказывается на восприятии музыки. Ошибочным, на наш взгляд, является и стремление автора придать драматическую окраску сугубо «звукописным» темам в разработке первой части концерта.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- В борьбе за мир, за дружбу народов 3

- Музыка и народ 11

- Мир — это творчество, это жизнь! 12

- Строить, а не разрушать! 13

- Новые скрипичные концерты 15

- О творчестве Сулхана Цинцадзе 24

- Композиторская молодежь Московской консерватории 30

- К спорам об опере 36

- Как я понимаю народность в музыке 43

- Горький и Шаляпин (Очерк второй) 48

- За песней на Дальний Север 59

- Открытое письмо А. Г. Новикову и М. И. Блантеру 70

- Песня в народе 78

- О песенной лирике 81

- «Сорочинская ярмарка» в филиале Большого театра 84

- Симфонический концерт под управлением К. Иванова 87

- Фортепианные транскрипции Листа 87

- Концерт Владимира Софроницкого 88

- Выступления Татьяны Николаевой 89

- Советская фортепианная музыка 89

- Концерт Зары Долухановой 90

- Выступление Л. Ревякиной и С. Альбирта 90

- Хроника концертной жизни 91

- У композиторов Львова 93

- В стороне от запросов слушателей 95

- Творчество композиторов гор. Николаева 97

- Гродненские частушки. — Советская оперетта в периферийных театрах. — О композиторской молодежи Ленинграда. 98

- Хроника 102

- Русское скрипичное искусство 105

- Популярные брошюры о музыке 107

- Новые сборники марийских народных песен 109

- Арии и сцены из опер А. Серова 110

- Музыка свободного Китая 111

- Фестиваль польской музыки 120

- В городах Дании и Швеции 122

- Знаменательные даты 125