Вся остальная музыка симфонической картины строится на напевах праздника Лиго. Их три:

1) «У всех ворота разукрашены»;

2) «Бей, Ян, в медный барабан»;

3) из мелодий Цесвайнского района, связанных с праздником Лиго.

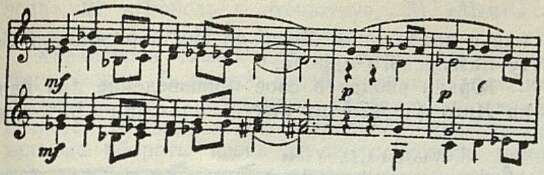

Вот эти темы у Витоля:

Эти напевы рисуют само празднество — игры, песни, пляски в честь Лиго, бога любви и изобилия.

Какой же принцип развития господствует в произведении Витоля? Как, исходя из народных мелодий, создает он целую композицию?

Основные темы симфонической картины сопоставляются не по принципу контраста, а преимущественно по принципу сходства. Ведущим средством развития является вариационность, получившая широкое применение в произведениях русских композиторов-классиков в результате их тесной связи с русским народно-песенным творчеством.

В виде ряда вариаций излагается одна из народных песен — напевов Лиго (тема Grave, соло трубы). Вариационный принцип приобретает особенно большое значение в той части симфонической картины, где рисуется само празднество; в этом плане умело использованы возможности оркестра.

Все мелодические обороты в «Лиго» интонационно связаны с подлинными народными напевами, звучащими в этом сочинении.

Автор стремился создать цельное, органичное музыкальное произведение, реалистически раскрывающее программу в таком порядке: 1) картина природы (священная роща); 2) появление народа (вариации на тему, производную от напевов Лиго); 3) жертвоприношение (центр всей композиции; проведение темы «Спеши к богу, солнышко»); 4) обрядовые песни и пляски, в которых участвует вся масса народа (изложение напевов Лиго) ; 5) картина природы (воспроизводится вторая часть вступления).

Однако нельзя сказать, что автор полностью справился с поставленной задачей. Поэме нехватает интенсивного развития, в ней недостаточно ярко выражена кульминация, иллюстративность преобладает над обобщенным раскрытием содержания. Произведению в целом недостает единства и органичности, которых умели достигать русские композиторы-классики в своих сочинениях на народные темы.

В 1891 году, спустя два года после появленгут «Лиго», А. Юрьян закончил свою симфоническую картину «Освобождение латышских крестьян от крепостного права», которая до сих пор не издана и сохранилась лишь в рукописи.

Это произведение написано в ознаменование исторического события в жизни латышского народа — освобождения крестьян Курляндии от крепостного права в 1817 году.

Как и «Лиго» Витоля, произведение Юрьяна построено на развитии подлинных народных мелодий. И программа, положенная в основу музыки, и сам музыкальный материал допускают деление на две части. Первая часть рисует угнетенный латышский народ (вся музыка от вступления и до Alla marcia trionfante). Вторая часть повествует о жизни народа после отмены крепостного права. Таким образом, содержание этого произведения требует контрастного сопоставления тем в качестве ведущего принципа формообразования и развития. В соответствии с этим автор отбирает и народно-песенные мелодии.

В первой части композитор вводит народную песню «Спеши к богу, солнышко» в том же мелодическом варианте, что и у Витоля в «Лиго». Но Витоль и Юрьян по-разному используют эту народную мелодию. Витоль оставляет ее в неприкосновенном виде. В «Лиго» эта мелодия особо выделена тем, что она звучит только раз. Песня должна оставлять незабываемое впечатление, так дорога народу ее идея. Может быть, поэтому Витоль не меняет народный напев.

В ином аспекте использована эта же песня Юрьяном. Он показывает ее в процессе постепенного становления, как бы иллюстрируя ею разные стороны жизни крепостного латышского народа. Сначала Юрьян излагает лишь фрагменты темы, затем проводит ее полностью, наконец развивает ее при помощи секвенционного изложения, полифонических приемов (проведение темы в увеличении, канонически — Andante religioso).

Вторая часть симфонической картины вводит нас в сферу совсем иных образов. Мрачный колорит первой части сменяется бодрым, жизнерадостным настроением.

При сопоставлении музыки скорбно звучащей первой части и второй, полной бодрости и веселья, вспоминаются слова революционер а демократа Добролюбова, сказанные по поводу народных песен: «Народ не замер, не опустился, источник жизни не иссяк в нем...» 1

_________

1 Н. А. Добролюбов. «Характеристика русского простонародья». Собрание сочинений, т. V, стр. 124. т

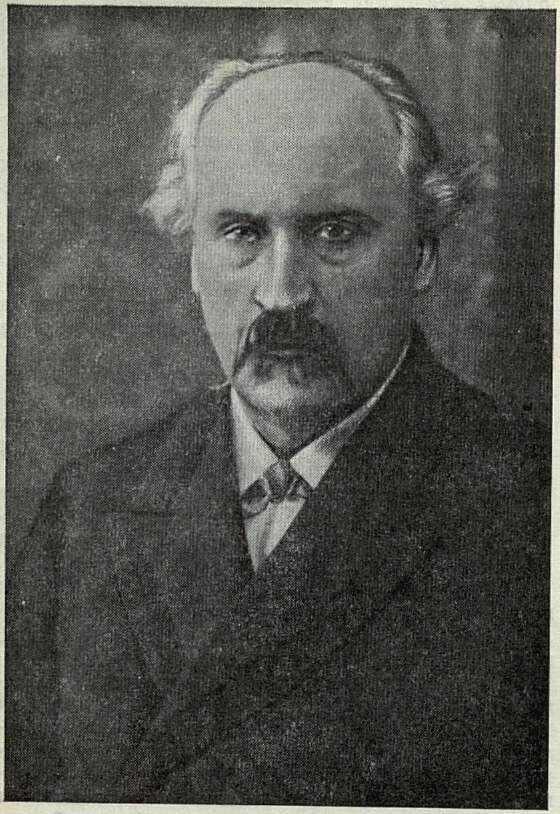

А. Юрьян

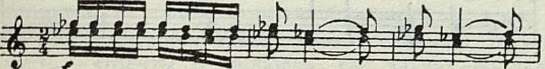

Первая тема второй части, основанная на пастушеской песне «Пастухи гнали скот», звучит оптимистично, жизнеутверждающе:

В этой мелодии заметны черты интонационного сходства с русской «Камаринской».

Песню «Пастухи гнали скот» Юрьян излагает в виде торжественного марша (D-dur).

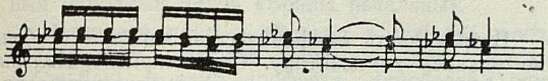

В качестве второй темы второй части компо

зитор взял народную лирико-бытовую песню «Ой гости, ой соседи»:

Кроме этих двух народных тем, в симфонической картине «Освобождение крестьян» Юрьян обращается к напевам Лиго. Это совершенно естественно, так как обрядовая музыка, связанная с праздником Лиго, до сих пор живет в быту латышского народа.

Юрьян вводит в свое произведение два напева Лиго (первый из них использован и Витолем):

Вторая часть симфонической картины особенно удалась композитору. Очень привлекательны в ней пасторальные звучания, имитирующие волынку, свирель.

Рисуя ряд эпизодов из жизни освобожденного народа, Юрьян удачно обращается к форме рондо, где рефреном становится народная песня «Пастухи гнали скот».

Симфоническую картину «Освобождение крестьян», к сожалению, портит «официальная» кода, в которой композитор обращается к темам латышской молитвы и гимна царской России. Это произведение, в настоящее время не исполняемое, ждет новой редакции заключающего апофеоза, чтобы занять достойное место в концертных программах.

Более поздним программным произведением, созданным на основе музыкального фольклора, является симфоническая картина Язепа Медыня «Латышская земля».

В период создания «Лиго» Я. Витоля (1889 год) и симфонической картины А. Юрьяна «Освобождение крестьян» (1891 год) в музыкальном искусстве Запада уже ощущалось дыхание грядущего декаданса. Однако латышская музыка в те годы была больше связана со здоровыми народно-реалистическими традициями русского искусства.

Симфоническая картина Я. Медыня «Латышская земля» (1935 год) создавалась в атмосфере упадка и разложения западного буржуазного искусства, когда господствующее положение занимала атональная формалистическая музыка, целиком оторванная от национальной почвы. В произведениях этого периода Я. Медынь, своими симпатиями связанный с Западом (в частности, с Р. Штраусом), тяготел к модернизму. Среди его сочинений, отмеченных чертами неоромантизма, исключением является симфоническая картина «Латышская земля», где композитор обращается к историческому прошлому латышского народа и использует мелодии двух народных песен — «Спеши к богу, солнышко» и «Воины печальны». Однако задуманную тему Медынь разрешает .в несколько иллюстративном плане.

Симфоническая картина состоит из четырех частей, идущцх без перерыва; 1) «Жестокие гос-

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Искусство миллионов 3

- Музыка нового мира 8

- Советские музыковеды и советская музыка 17

- «Молдавская сюита» Н. Пейко 28

- О работе с молодыми композиторами 42

- Музыку — детям 47

- О некоторых общих нормах музыкального языка 53

- Нужна дискуссия о книге «Интонация» 57

- К вопросу изучения современной народной песни 59

- Песни Сегозерского хора 64

- В. М. Кривоносов 67

- Концерты на строительстве Цимлянского гидроузла 68

- Выступления бригады студентов 69

- Мастер эстрады Клавдия Шульженко 71

- Жемчужина русской оперной сцены (Жизнь и творчество Е. Я. Цветковой) 74

- Антонин Дворжак в России 78

- Из прошлого латышской музыки 83

- В Чехословакии и Польше 88

- Новое народное творчество в Румынии 93

- Песни немецкой молодежи 96

- Зарубежная хроника 98

- Нотография и библиография 100

- Хроника 105

- В несколько строк 108

- Знаменательные даты 110