головокружительные горизонты открываются перед взором этого орла, когда он парит над безднами[...]

Три квартета ор. 59, по-моему, несравнимы со всем, написанным прежде. Я осмелюсь даже сказать, что они выше всех квартетов, написанных впоследствии. Помимо оригинальной выдумки и неслыханной смелости, их характеризует симфоническая полнота. Оркестр в них ощущается постоянно. Струны передают гобой, рога, орган и арфу. Если бы ими не владел художник-чародей, уверенный в своих чарах и знающий чувство меры, это было бы опасно, но он останавливается у последней черты. И это могущество сложной души возрастает с каждым квартетом, вплоть до мощного прибоя в финале третьего, где слышна атака океанской конницы, непрерывно прибывающие эскадроны которой, обрушиваясь, захватывают берег.

Бетховен чрезвычайно разнообразен в своей выдумке. Наряду с народными темами, оживленными его блестящей виртуозностью, и неистовым ритмом скерцо, где порой пляшет Пук из «Сна в летнюю ночь» (ор. 59, № 1), его мысль сосредоточивается на мистических экстазах, подобных возвышенному созерцанию звездной ночи (Molto adagio из ор. 59, № 2). Даже самые высокие размышления в последних квартетах не могут превзойти это adagio по силе, сравниться с ним в совершенстве и красоте линий.

Какое богатство, расточаемое пригоршнями! Это источник, из которого черпали самые блистательные гении следующего века.

Но я хотел бы также обратить внимание и на то, о чем я говорил в конце моего тома «От Героической к Аппассионате»,— на душевные водовороты, которые обнаруживаются в этих квартетах, начиная с Allegro первого же квартета. Вспоминаю, как я был потрясен этим открытием на бетховенских концертах в Майнце — на тех самых концертах, под влиянием которых вылилась моя маленькая «Жизнь Бетховена». Я был поражен в этом квартете внезапным появлением теней мятежного духа, странных, мрачных и причудливых демонов, этой беспокойной и чарующей фауны подсознания, которая заняла с той поры такое большое место в творчестве Бетховена и которую до этого времени он пытался подавлять. И именно потому, что он не мог сделать их действующими лицами своих больших оркестровых сочинений, своих симфоний, сотканных из резких светотеней, он оценил квартеты, понял, что им можно поверять полумрак своего сознания — ту могучую черноземную жизнь, которую носит в себе каждый гений, которая является его плотью и которой не знает рассудок (вернее, не хочет знать, а между тем, если бы корни его не уходили в этот чернозем, он увял бы). В первом Allegro ор. 59, № 1 имеются странные провалы мысли, нарушающие видимость покоя. Эти странные видения, внезапные модуляции врываются без всякого предупреждения, нарушая логическое развитие и спокойный уют ума. Самый принцип их развития, как хорошо заметил Вагнер, резко отличается от принципов мастеров-классиков прошлого.

«Моцарт, — говорит он, — в своих симфонических произведениях начинал с цельной мелодии, которую потом легко дробил на все уменьшающиеся контрапунктные отрывки. Бетховен же, наоборот, начинает с разрозненных отрывков, из которых воздвигает на наших глазах все более пышные и величественные сооружения».

Но Вагнер останавливается в своем объяснении на полпути. Он не вскрывает глубокой причины этого различия. У Моцарта, как и у всех художников-классиков, произведение до конца складывается в сознании: когда он его начинает, оно уже готово. Бетховен не экспонирует выработанного плана, а разрабатывает его во время похода, увлекая нас в разведку. Он предоставляет первое место развитию. Этот переворот произошел не только в нем, но во всем искусстве эпохи, пробуждавшейся от величественной статики прежних времен...

Но самое потрясающее в развитии этих квартетов — это то, что они ни в какой мере не являются результатом естественного роста тематического зародыша, брошенного в почву созидающей мысли. В этом первом Allegro начинаются внезапные переходы, и я даже готов поклясться, что они были неожиданными и для самого творца за миг до того, как они произошли. Искра вспыхнула, как от удара о кремень. Кто бы мог предвидеть, что эта незначительная, флегматичная, с нарочито невыразительными чертами тема встанет на дыбы и начнет выделывать головокружительные повороты, в течение нескольких секунд демонстрируя перед нами пропасти и миражи! Но крепкая рука всегда удерживает вожжи готового опрокинуться экипажа. Даже в недрах подсознания бодрствует недремлющее око гения. Это потрясающее зрелище для тех, кто способен увидеть, как он обнаруживает себя в таких отрывках (две первых части из ор. 59, № 1 — притворная дремота с дикими вспышками, с внезапными провалами сознания в первом Allegro, электрическое потрескивание взвихренного sempre scherzando), «человек с несколькими головами, несколькими сердцами и несколькими душами», которого узрел живой и проницательный взгляд Гайдна. Бетховен не мог изобразить всего этого в своих крупных фресках, в монументальных линиях симфоний — вот почему был создан квартет, для чего, по крайней мере, он его создал.

Три квартета Разумовского ор. 59 являются тайным входом в лабиринт Бетховена в полном расцвете его мощи. Немногие рискуют углубиться в него. Но многие, по крайней мере в наше время, черпают удовольствие от странствований в нем, порой останавливаясь в пути, чтобы послушать, даже не всегда понимая, чудесное пение птиц.

Сокращенный перевод

М. Рожицыной-Гандэ

Неизданное письмо Бетховена

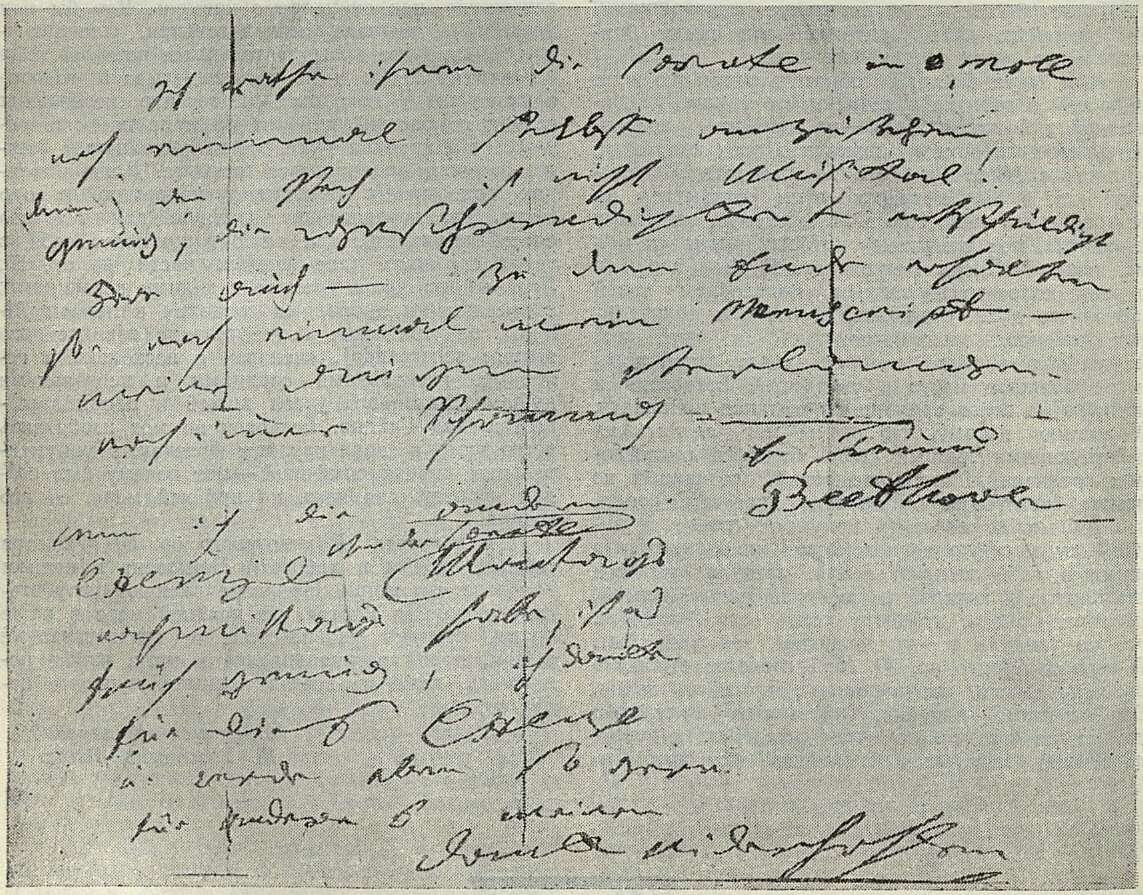

Союз композиторов Румынской Народной Республики в марте 1951 года приобрел ценный документ: неизданное письмо Бетховена. Письмо передано в организуемый у нас музей музыкальной культуры — первый музей такого рода в нашей стране.

Письмо адресовано издателю и композитору А. Диабелли. В нем идет речь о сонате до минор op. 111. В тексте имеются неправильные стилистические обороты и графологические особенности (например, точки в форме accent grave, точки вместо буквы «i» и т. д.), характерные для композитора. Особый интерес представляет подпись: в отличие от текста письма она написана не готическим, а латинским шрифтом. Обратившись к другим бетховенским автографам мы установили, что композитор почти всегда подписывался латинскими буквами и что подпись на данном письме, безусловно, принадлежит ему: об этом свидетельствуют очертания, размеры я наклон букв, их слитное написание. Характерными для его почерка являются здесь буква «t» и открытая сверху буква «о».

Текст письма, подпись и постскриптум находятся на одной стороне листа. На обороте в левом верхнем углу рукой Бетховена написан адрес Диабелли. Кроме того, на обороте письма прежний обладатель его Эдуард Вольф написал несколько строк, обращенных к Марии Кантакузино, которой он подарил это письмо в 1863 году. Следы сгибов на листе, указывающие на то, что он был сложен в несколько, раз, небрежный

Автограф письма Бетховена

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 1

- Непреклонная воля к миру 3

- Насущные проблемы казахской музыки 7

- О музыкальной самодеятельности 17

- Новые фортепианные концерты 24

- На пути к овладению современной тематикой 33

- Искусство как общественное явление 39

- Музыкальная самодеятельность Украины 45

- О хоровой культуре Украины 49

- В Московской консерватории 55

- Выдающийся деятель музыкального просвещения 58

- Образ Бетховена в творчестве Ромена Роллана 61

- Вступление к пяти последним квартетам 68

- Неизданное письмо Бетховена 78

- Смотр творчества горьковских композиторов 80

- К 45-летию Русского народного оркестра 82

- Детский хор г. Калининграда 84

- В Одесском оперном театре 85

- Музыкальная жизнь г. Львова 86

- На брюссельском конкурсе скрипачей 88

- Новое побеждает 95

- Воспоминания о Си Син-хае 99

- Нотография и библиография 101

- В несколько строк 108

- Знаменательные даты 110