произведения, свидетельствующие о том, что грузинская композиторская школа продолжает крепнуть и развиваться, выдвигая новое поколение мастеров.

Воспитание мужества — так можно определить содержание первой (ля-минорной) симфонии О. Тактакишвили, названной автором «Молодежной». Совершенно естественно, что композитора-комсомольца увлекла проблема становления личности молодого советского человека, вступающего в жизнь, и что решение этой проблемы Тактакишвили дал в жизнеутверждающем плане, определяющемся уже во вступлении к первой части. Здесь в полнозвучном tutti проходит краткая, сосредоточенно выразительная тема, окрашенная в героические тона. По замыслу композитора, это образ Родины, зовущей советскую молодежь к трудовым и ратным подвигам.

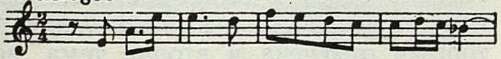

Вступительное andante вводит нас в экспозицию основного образа симфонии. В мягком звучании струнной группы излагается тема, играющая роль стержневого мотива симфонии и создающая впечатление юношеской восторженности и порывистости:

Allegro

V-al

В этой теме есть и элементы мечтательности; они еще более заметно ощущаются в двух последующих темах экспозиции — романтически выразительных, обрисовывающих пробуждающиеся чувства любви и дружбы. Образный строй симфонии отнюдь не отличается, однако, идиллической безмятежностью. Драматические эпизоды появляются и в разработке первой части и во второй, медленной части симфонии, отражая мысли художника о народных горестях, вызванных войной, о черных силах, готовых вновь нарушить мирный труд людей. И однако в третьей части, рисующей картину народного празднества, и в героическом финале симфонии композитор вновь утверждает волю к борьбе и твердую веру в победу. Музыка финала, содержащая победную кульминацию образа Родины и вновь возникающий образ центрального героя симфонии (фанфарное проведение первой темы первой части в мажоре), является идейно-эмоциональным итогом всего цикла.

Итак, О. Тактакишвили и в симфонии своей, так же как в поэме «Самгори», опирается на серьезную, глубокую и значительную концепцию. Так же как в «Самгори», концепция эта воплощена в ясных реалистических образах. Мы ощущаем грузинскую народную основу не только в интонационном строе симфонии, органически связанном с грузинской народной песней и танцем, но и в ее тембровых средствах.

Отголоски карталинских (восточно-грузинских) песен звучат в поэтических распевах струнных во второй части; народная пляска «картули» возникает в начале третьей части; в середине третьей части звучит напевная свирельная мелодия гобоя на фоне характерного pizzicato струнных, имитирующих грузинский щипковый инструмент чонгури.

Отрадно, что молодые грузинские композиторы не отрываются от родной музыкальной почвы, развивая средства, накопленные народным творчеством, и применяя эти средства для решения новых больших задач.

Для нас не подлежат никакому сомнению незаурядная одаренность Отара Тактакишвили, прочность его реалистических позиций как советского мастера, значительность его творческих замыслов. Было бы, однако, преждевременным утверждать, что воплощение этих замыслов уже в полной мере удается композитору. Так, например, нам думается, что образы его симфонии не получили достаточно полнокровного художественного обобщения в финале произведения. Если в первой части симфонии Тактакишвили противопоставил двум (т. е. второй и третьей) элегическим темам экспозиции и драматическим коллизиям разработки маршеобразную коду на материале первой темы, то финал требовал уже более органического завершения образов симфонии, чем проведение новой, также маршеобразной темы, звучащей, как оркестровая обработка походной песни. Сама по себе тема эта хороша и выразительна, но по отношению к тематическому материалу предыдущих частей она звучит несколько упрощенно. В финале симфонии отсутствует цель-

ность развития. Композиционные разделы финала недостаточно прочно связаны между собой. Некоторые изменения, внесенные композитором в конструкцию симфонии, не спасают ее от известной незавершенности. В частности, финал симфонии и в новом варианте требует дальнейшей доработки, целью которой должно быть достижение заеершенности образного строя этой части и симфонии в целом.

В творчестве грузинских композиторов, как и в прежние годы, большую роль играет жанр инструментального концерта. В 1950 году были закончены и впервые исполнены скрипичный концерт А. Мачавариани и виолончельный концерт Р. Габичвадзе — произведения, свидетельствующие о реалистических устремлениях композиторов, о прочности народной основы их творчества и в то же время об успешном развитии их творчески индивидуальных дарований.

А. Мачавариани, так же как и Р. Габичвадзе, принадлежит к среднему поколению грузинских композиторов ‘(оба они родились в 1913 году), творчески сформировавшемуся в советскую эпоху. Оба эти композитора имеют уже достаточно значительный композиторский багаж и отличаются разносторонностью творческих интересов.

Скрипичный концерт (ре минор) Мачавариани представляет собою трехчастный сонатно-симфонический цикл, эмоциональное содержание которого отличается ‘богатством и яркостью. Уже в первой части концерта преобладают мужественные, волевые настроения. Их героическую устремленность композитор подчеркивает цитированием знаменитой грузинской эпической песни о Вахтанге Горгасале, правившем Карталинией во второй половине V века.

На Эльбрус он ступил ногою,

И горы дрогнули под ним, —

gел народ об этом богатыре, победителе персов.

Мачавариани был далек от мысли об архаической стилизации образов прошлого. Интонации старой эпической песни, по замыслу композитора, должны были сразу же, начиная с краткой интродукции, создать атмосферу героического действия, которая утверждается затем в главной теме первой части:

Прим. 1

Эпический характер концерта в целом подчеркивается и в медленной части (andante sostenuto), вторая тема которой построена на мелодии известной грузинской песни «Семь гурджаанцев»:

Прим.2

Но все же во второй части концерта преобладают лирические настроения. Именно здесь музыка достигает особенной задушевности и выразительности, которыми отмечена и вторая тема первой части. Andante концерта содержит поэтичные, тонко орнаментированные мелодии, рождающие впечатление раздумий, которым человек предается в лесной тиши, оглашаемой шорохом листвы и пением птиц. На фоне этой пейзажной звукописи слышатся подкупающие своей искренностью лирические высказывания солирующей скрипки.

Можно сделать, правда, упрек композитору в излишней монотонности партии оркестра, в которой преобладают низкий и средний регистры струнной группы. Заметим также, что в медленной части концерта оркестр, пожалуй, слишком часто выполняет функции аккомпанемента, тормозя этим симфоническое развитие данной части.

В финале концерта утверждаются динамически-стремительные, волевые образы мужества и эпической силы (что подчеркивается и реминисценциями главной темы первой части) . Естественность развития образа, богатство ритмики и свежесть гармонии, смелое и свободное при-

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 1

- Непреклонная воля к миру 3

- Насущные проблемы казахской музыки 7

- О музыкальной самодеятельности 17

- Новые фортепианные концерты 24

- На пути к овладению современной тематикой 33

- Искусство как общественное явление 39

- Музыкальная самодеятельность Украины 45

- О хоровой культуре Украины 49

- В Московской консерватории 55

- Выдающийся деятель музыкального просвещения 58

- Образ Бетховена в творчестве Ромена Роллана 61

- Вступление к пяти последним квартетам 68

- Неизданное письмо Бетховена 78

- Смотр творчества горьковских композиторов 80

- К 45-летию Русского народного оркестра 82

- Детский хор г. Калининграда 84

- В Одесском оперном театре 85

- Музыкальная жизнь г. Львова 86

- На брюссельском конкурсе скрипачей 88

- Новое побеждает 95

- Воспоминания о Си Син-хае 99

- Нотография и библиография 101

- В несколько строк 108

- Знаменательные даты 110