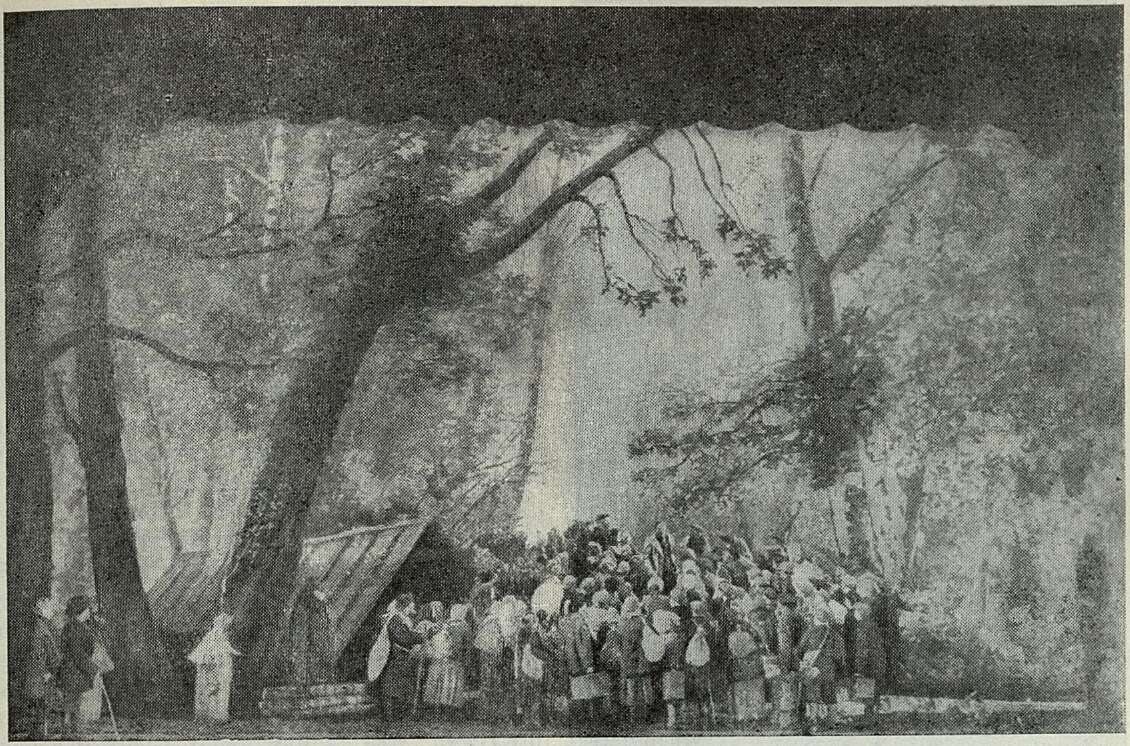

Опера «Семья Тараса» в ленинградском театре им. Кирова.

Сцена из первой картины второго акта

вимым моментом в опере. После драматически сильной и впечатляющей сцены увода Насти немцами и выразительного дуэта Тараса и Евфросиньи, в котором скорбь по убитой дочери соединяется с чувствами гнева и жгучей ненависти к захватчикам, ликующий заключительный хор воспринимается не как естественная логическая развязка, а как условный торжественный апофеоз. Переход дан слишком неожиданно, без всякой подготовки. Многое в финале вызывает у зрителя законное недоумение. Удивляет, что никто из собравшихся возле дома Тараса ни словом не выражает родителям Насти сочувствия в постигшем их горе. Как бы ни была велика радость освобождения и победы, такое безразличие непонятно. Не интересуются судьбой Насти даже любящий ее Павка и родные братья — Степан и Андрей.

Образы основных действующих лиц не получают в этой сцене естественного завершения. Степан остается в финале совершенно бездейственным. Не производит должного впечатления и встреча Андрея с родными; весь процесс его морального перерождения остается для зрителя неясным. Вместо полноценной драматургической развязки, вытекающей из всего хода событий, получилась внешне помпезная, но не оправданная развитием действия праздничная концовка.

Несмотря на недостатки либретто, опера Кабалевского удачно решает ряд принципиально важных вопросов оперной драматургии. К числу высоких ее достоинств относятся единство, продуманность общей композиции и большое разнообразие средств музыкально-драматической выразительности. В этом отношении «Семья Тараса» представляет значительный прогресс по сравнению со многими появлявшимися до сих пор советскими операми, недостатком которых было неумение строить большие драматические сцены, характеризовать музыкой сложные драматические ситуации, показать образы в движении и развитии. Это приводило к обеднению содержания и в большой мере снижало ценность тех здоровых, положительных элементов, которые имелись в этих операх.

Борьба за овладение мастерством оперной драматургии — это вопрос важнейшего

Тарас — арт. Л. Ярошенко

идейно-принципиального, а отнюдь не только формального значения. Одним из основных требований социалистического реализма является многогранное и динамичное отображение живой действительности в сложном взаимодействии различных ее элементов, в непрерывном изменении, росте и борьбе нового со старым. Это требование может быть осуществлено лишь при условии высокого эстетического мастерства, разнообразия и богатства художественной формы.

И. В. Сталин в 1936 году в беседе с авторами спектакля «Тихий Дон» подчеркивал, что оперным композиторам необходимо много и серьезно работать, «чтобы вполне овладеть всеми музыкальными ресурсами для полноценного выявления в музыке идей и страстей, движущих советскими героями»1. Об этом же напоминал советским композиторам А. А. Жданов на совещании деятелей советской музыки в ЦК ВКП(б) в 1948 году, отмечая, что «опера является высшей, синтетической формой искусства, которая сочетает в себе достижения всех основных видов музыкального и вокального искусства», и что «нельзя обеднять искусство».

Стремясь к широкому, всестороннему выявлению драматического содержания в музыке оперы, к разнообразному использованию оперно-драматургических форм для конкретной, индивидуальной характеристики образов действующих лиц, Кабалевский следует реалистическим традициям русской оперной классики.

Музыка Кабалевского, обладая высокой самостоятельной ценностью, вместе с тем чрезвычайно театральна и удачно обрисовывает все, происходящее на сцене. Она не только верно выражает характер основных ситуаций, но чутко отмечает все небольшие сдвиги действия и детальные оттенки в переживаниях действующих лиц. Эта тесная связь музыки с действием — большое достоинство оперы «Семья Тараса».

Забвение основных принципов классического музыкального наследства или одностороннее и поверхностное отношение к этому наследству явилось причиной того измельчания оперной формы, которое справедливо отмечал академик Б. В. Асафьев в творчестве некоторых советских композиторов2. Руководствуясь здоровым и искренним стремлением к правдивости музыкального выражения, к простоте чувства, они обращались в поисках нового реалистического языка к массовой песне как интонационной и жанровой основе оперы. Это несомненно способствовало приближению их оперного творчества к запросам и вкусам массового слушателя, насыщая оперу «тем эмоциональным железным потоком, которым пела о себе энергия страны» (Асафьев). Однако это направление в опере имело и свою оборотную сторону. «Советская опера, — указывал Асафьев, — стала склоняться к драматургии малых форм, и это тогда, когда окрепнувшая, сильная, могучая страна уже

_________

1 Из впечатлений С. А. Самосуда о беседе с И. В. Сталиным. «Правда», 21 января 1936 года.

2 См. его статью «Опера» в сборнике «Очерки советского музыкального творчества», Музгиз, М.–Л., 1947.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 1

- Развивать и совершенствовать советскую оперу 3

- Всенародный праздник 10

- На пути оперного реализма («Семья Тараса» Д. Кабалевского) 13

- Опера «От всего сердца» 25

- Последние произведения Н. Я. Мясковского 35

- Кантата о новом Китае 40

- К итогам декабрьского смотра советской музыки (На дискуссии в ССК) 44

- Народный хор (К 40-летию хора им. Пятницкого) 50

- Из закавказских впечатлений 54

- Народная башкирская музыка 59

- Музыкальная шкатулка 66

- Государственный мужской хор Эстонской ССР (К концертам в Москве) 69

- Музыканты Бурят-Монголии в Москве 71

- Гастроли Германа Абендрота 74

- «Картинки с выставки» Мусоргского 75

- А. Н. Есипова (К 100-летию со дня рождения) 82

- Памяти А. П. Большеменникова 85

- Италия в эти дни 87

- Польский музыкальный журнал 94

- Обзор печати 99

- Хроника 102

- В несколько строк 108

- Знаменательные даты 110