О ФРАНЦУЗСКОМ МУЗЫКАЛЬНОМ ЖУРНАЛЕ «LA REVUE MUSICALE»

Перед нами — почти полный комплект номеров французского музыкального журнала «La Revue Musicale», вышедших после дня Победы (9 мая 1945 г.). Журнал не выходил в дни гитлеровской оккупации. Но его нынешний редактор Робер Бернар издавал в годы унижения французской нации коллаборационистский музыкальный листок.

Первое, что бросается в глаза при просмотре комплекта журнала, — это катастрофическое материальное положение издания. Каждый номер журнала начинается с обращения к читателям, в котором редакция предупреждает, что экономические затруднения не позволяют журналу выходить регулярно. А в № 203 издательство, ссылаясь на забастовки, просто отказывается на неопределенное время от периодического выпуска журнала: «В результате забастовок, все время возрастающих трудностей, обременяющих все издания и в особенности независимые (!) художественные журналы... журнал «La Revue Musicale» вынужден временно прекратить издание. Данный номер был подготовлен уже очень давно, и для нас было невозможно изменить его, чтобы возможно ближе подойти к современности. Мы опасаемся, что по возобновлении журнала, он будет в течение известного времени выходить нерегулярно. Поэтому мы решили не обозначать месяца на обложке номером, а ограничиваться порядковыми номерами, пока экономические условия вновь не станут нормальными...»

Впрочем, дело тут не только в последнем номере, вышедшем в 1948 году. Весь послевоенный период тяжело отозвался на положении этого издания, и в нескольких номерах можно прочитать горькие жалобы на все ухудшающееся финансово-хозяйственное положение журнала. За три года семь месяцев, прошедших со дня перемирия (кончая 1948 годом), вышло всего-навсего... одиннадцать номеров. Картину венчает цитированное извещение из последнего выпуска об отмене выходных дат, что для периодического издания выглядит более чем странно. Вспоминается гоголевский Попришин: «Числа не помню. Месяца тоже не было. Было чорт знает что такое...»

Внешне журнал не изменился: все та же обложка, те же виньетки. Так же, как в 20-е–30-е годы, каждый номер содержит три основных отдела: 1) музыкальная жизнь — отклики и новости; 2) статейный материал и 3) хроника и заметки (рецензии). Некогда хорошо поставленная информация журнала сейчас поредела, поблекла. Однако на страницах «La Revue Musicale» мы находим немало сведений о виртуозах и композиторах, о фестивалях и турнэ, о конгрессах, о смертях, бракосочетаниях и даже о рождениях.

Стиль рецензий в общем прежний. Рецензенты многочисленных парижских музыкальных спектаклей, концертов киномузыки, граммзаписей, книг, как правило, — люди, знающие свой предмет и, повидимому, музыкально и литературно образованные. Но в их писаниях поражают вопиющие невежество и махровая реакционность в области политико-идеологических вопросов. Так, например, один рецензент, критикуя положение с пропагандой музыкальных сочинений во Франции, нахально рекомендует брать пример с... фашистского «рейха»! Другой толкует о пресловутом железном занавесе, будто бы отделяющем одаренную венгерскую молодежь от стран Запада — носителей «истинной культуры».

О полном непонимании французскими критиками русской музыки свидетельствует, например, отзыв о Римском-Корсакове, как о русском Сен-Сансе (!!). К слову сказать, характеристика эта приведена по поводу музыки... «Золотого петушка»!

Что касается статей, то в них преобладает следующая тематика: 1) эстетика и анализы, 2) биографические и исторические публикации. Последние не нуждаются в особых комментариях: «Буальдье и Керубини», «Шуман-отрок» (с изрядной долей психоанализа), письма Евгении Шуман, дочери композитора, переписка Сен-Санса с Венсаном д’Энди и др. Встречаются интересные мемуары, например, отрывки из книги «Струны и смычки» Жозефа Сигети. Есть и фельетоны о том, о сем, а больше ни о чем. В этом жанре подвизается известный французский композитор и дирижер старшего поколения Д. Ингельбрехт. Его перу принадлежит ряд подобных фельетонов: «Дирижер у дантиста», «Музыка, меломаны и музыканты» и, наконец, фельетон со странным названием «Nitchevo» (впрочем, это название вполне оправдано содержанием). Этот жанр — скорее литературный, чем музыковедческий, — сводится к тому, что я назвал бы «облегченной эстетикой»: тут и куски воспоминаний, и рассуждения о музыкантах, пересыпанные цитатами и остротами, и все это с претензией на особую значительность. При сравнении статей по вопросам эстетики в послевоенных номерах «La Revue Musicale» с довоенными становится заметной все растущая отвлеченность их тематики. «La Revue Musicale» 30-х годов был как-то живей и содержательней. Теперь, когда во французском искусстве и литературе махровым цветом распускаются отвратительные, антигуманистические теории экзистенциализма, в музыке также на первый план выступают реакционнейшие концепции мистико-идеалистического мировоззрения.

Главными вопросами музыкальной эстетики в рецензируемых номерах являются проблемы сущности музыки, ее связей с реальной действительностью. В статье Шарля Рибейра «Музыка вчерашнего и завтрашнего дня» (№ 205), написанной еще в 1940, но опубликованной в 1947 году, делаются попытки ответить на поставленные вопросы. Изложим главные мысли автора.

Музыкальное произведение не есть продукт коллектива, не есть также отражение социального строя... Оно, согласно мнению Рибейра, является «человеческой правдой», которая вырастает и оформляется в одиночестве индивидуального сознания. Индивидуум открывает в музыкальном произведении свою человеческую сущность, освобожденную от «случайностей века». Оно, по мысли автора, есть создание, независимое от эпохи и среды. Отгородившись китайской стеной от жизни и запросов общества, автор готов объявить всю музыкальную продукцию 1918–1939 годов некиим крестовым походом «чистой музыки». С 1920 года музыка представляется Рибейру «прибежищем духовности».

Судя по содержанию послевоенных номеров журнала, господствующая в 20-х годах точка зрения буржуазной индивидуалистической эстетики еще более укрепилась в 40-х годах. В полной гармонии с такими положениями музыкальной эстетики находится бездушный антисоциальный формализм, красной нитью проходящий через все эстетические рассуждения. Вот, например, характерный диалог, приведенный в статье Шарля Лало «О чистой музыке и «нечистой»: «Бах и Гуно» (1946, № 201). С-dur’ная Прелюдия И. С. Баха («Wohltemperiertes Klavier», № 1) ведет диалог с некиим невеждой. Приводим этот диалог в сокращенном виде:

«Невежда: Чего ты хочешь от меня?

Прелюдия: Только уменья меня слушать.

Невежда: Но я не понимаю, что ты мне говоришь.

Прелюдия: Я говорю тебе: до, ми, соль, до, ми, соль, до, ми. Больше ничего. Поверь мне: сам по себе аккорд до, ми, соль вызывает специфическую эмоцию, имманентную этому аккорду».

Ему, этому аккорду, присуща определенная «мера экстаза». Иначе говоря, принцип Лало сводится к полному торжеству звуковой формы, с одной стороны, и имманентного ей содержания, — с другой. Кроме ряда звуков, расположенных в определенном порядке и в определенном сочетании друг с другом, в музыкальном произведении ничего нет. Именно такова «чистая» музыка, идеалом которой является, с точки зрения автора статьи, С-dur’ная прелюдия Баха.

Известная транскрипция этой прелюдии, сделанная Гуно, предназначила ей роль аккомпанемента к прибавленной мелодии «Ave Maria». Тем самым, по мнению Лало, Гуно прибавил «паразитическую роскошь», бесполезную, загромождающую и вредную для существа данной музыки.

На самом же деле никакой «роскоши» тут нет и в помине, а есть насильственно навязанный великому произведению салонно-романсный характер и убогое католическое содержание при поверхностной красивости звучания. Но мысль Лало надо понимать так: к «вредной роскоши» он относит сюжет, связь музыкального произведения с миром идей, с реальной действительностью, ежедневно, ежечасно порождающей у музыкантов-творцов новые музыкальные образы.

В высшей степени показательна для нынешнего уровня и содержания мракобесной буржуазной музыкальной эстетики статья Жерар Мишеля: «Очерки о музыкально-эстетической системе» (1947, № 204). Статья посвящена оценке последних сочинений современного композитора Андре Жоливе, соратника Оливье Мессиана по объединению французских музыкантов «Молодая Франция». Эстетические принципы автора статьи сводятся к чистейшему формализму.

Для кого написана музыка Жоливе? — Для одного-единственного человека (musique, éсrite pour le seul homme), а не для толпы, — недвусмысленно отмечает автор статьи. Каково содержание струнного квартета Жоливе? — Содержание это сводится к творческой битве, к острой борьбе увеличенной квинты с квинтой чистой. В этой борьбе Мишель видит узел драмы. Никакая музыка не заслуживает в такой степени, как эта, наименования «чистая музыка», так как в ней нет ничего литературного. Но это, по мнению Мишеля, не исключает сильного интеллектуализма данной музыки, потому что борьба увеличенной квинты с квинтой чистой есть выражение хотя и чисто-музыкальной, но в высокой степени интеллектуальной мысли (какая тавтология! — А. А.). Описывая «вооруженное столкновение» двух квинт, автор статьи попутно характеризует борющиеся стороны, отличающиеся друг от друга, по его словам, коренным образом: в одной из них господствует сила, а другая воздействует своей «магией».

Немногое же можно вынести из подобных формалистических «анализов»! Характерная деталь: Ж. Мишель называет различия между двумя названными квинтами, «если позволено так выразиться, — расовыми»....

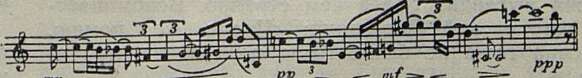

Полное представление об эстетических установках Жоливе и его комментаторов дает анализ пяти «колдований» (incantation) для флейты соло. Прежде всего выбор инструмента — флейты — определялся вовсе не желанием получить «сельский» тембр. Андре Жоливе хочет возвратить музыке ее исконный характер: магии, внутреннего могущества бессознательных сил. Этим требованиям «вполне отвечает флейта, как древнейший инструмент (!)». Слово же «incantation», по мнению Мишеля, вызывает в нашем сознании представление о древних верованиях, об основных силах жизни: на этом якобы зиждется религия первобытного человека, и музыка совпадает с этим «универсальным» и «священным» словом, соединяющим человека со вселенной. Оно будто бы имеет «неограниченную социальную и религиозную ценность» (!). И далее идут названия «колдований»: «Для приема посредников и чтоб встреча была мирной»: «Чтобы имеющий родиться ребенок был мальчик»; «Чтобы жатва была богатая»; «Для светлого приобщения человека к миру»; «Для похорон хозяина, чтобы получить покровительство его души». Ж. Мишель подчеркивает, что эти «колдования» следует рассматривать не как символы, а как реальности. Здесь перед нами одно из проявлений тезиса известных модернистских течений «о вещности» произведений искусства, об их материальности. Чтобы кончить о Жоливе, приведем отрывок из его «колдования»:

Наконец, есть среди статей журнала одно совершенно мистическое учение о сущности музыки. Мы говорим о статье Жизель Бреле «Музыка и молчание» (1946, № 200). Автор начинает с утверждения, что музыка и вообще звучание, звук, есть событие, нарушающее при своем возникновении первоначальное состояние тишины, молчания и заканчивающееся молчанием. Автор заявляет далее, что молчание (а не звук!) есть материя музыки, так как все отдельные звуки «растворяются в молчании». Звуковая форма по Ж. Бреле является таким образом определенной возможностью среди бесчисленных иных возможностей первоначальной тишины, дремлющих в ней. Развивая свою бредовую теорию, г-жа Бреле приходит к «глубокомысленным» заключениям о том, что процесс восприятия музыки сводится к целой системе ожиданий звуковой реали-

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 3

- За большевистскую партийность в советском музыковедении! 5

- Резолюция Второго пленума правления Союза советских композиторов СССР 14

- Общее собрание в Ленинградском союзе советских композиторов, посвященное обсуждению задач музыкальной критики и науки 19

- Композиторы БССР за 30 лет 31

- Пути развития советской оратории и кантаты 37

- «Симфонические мугамы» Фикрета Амирова 42

- Бедржих Сметана (К 125-летию со дня рждения) 46

- О русском симфонизме 56

- Белорусские композиторы в Москве 61

- Натан Рахлин 64

- Концерт Л. Оборина 66

- К концертному выступлению Бориса Гмыри 67

- Концерты Ирины Масленниковой и Вероники Борисенко 68

- Концерт хора под управлением Свешникова 69

- Государственный ансамбль песни и танца Белорусской ССР 70

- Записки радиослушателя 71

- Вечер памяти Бедржиха Сметаны 73

- Возрожденные голоса 74

- Еще о «музыкальной инженерии» 76

- Л. А. Половинкин 78

- Ю. Таллат-Келпша 80

- Е. А. Лавровская (К 30-летию со дня смерти) 82

- По страницам печати 86

- Хроника 92

- В несколько строк 99

- Из редакционной почты 101

- Новый чехословацкий музыкальный журнал 105

- Польский музыкальный журнал 107

- О французском музыкальном журнале «La Revue Musicale» 111

- Библиография и нотография 114