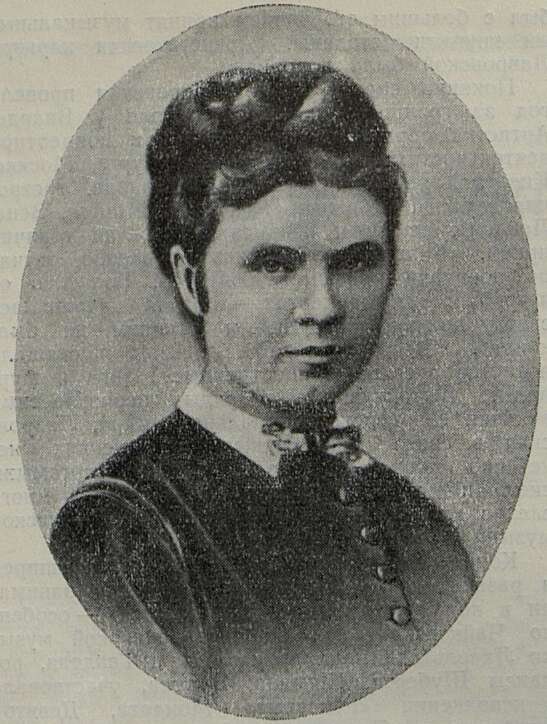

Е. А. Лавровская

Орфея, Ратмира, Азучену в «Трубадуре» Верди, быстро завоевав прочные симпатии публики и хвалебные отзывы прессы. А. Н. Серов назвал Лавровскую «жемчужиной труппы», пророчески предсказав ей «громадную будущность и всемирную известность»1. «Мы считаем Лавровскую одной из лучших опор нынешней русской оперы», писал В. В. Стасов2.

Пробыв на сцене только четыре года, Лавровская, из-за недоразумений с театральной дирекцией, вынуждена была покинуть театр. По словам «Хроники» А. Вольфа, тогдашний директор императорских театров барон Кюстер «почему-то был нерасположен к Лавровской, да и вообще он косо посматривал на русскую оперу и начал систематически ее угнетать». В результате Лавровская, «краса русской оперы, артистка, обожаемая публикой», как пишет Вольф, «принуждена была в цвете лет удалиться со сцены...»

Этот позорный факт, свидетельствующий о грубом невнимании со стороны театральных бюрократов царской России к интересам русского искусства (пример, далеко не единичный!), был с большим огорчением принят музыкальными кругами столицы. Артистическая карьера Лавровской была подорвана.

Покинув сцену, Е. А. Лавровская провела год за границей, где брала уроки у Виардо. Артистка обратилась в основном к концертной деятельности: выступала в Петербурге, Москве, Киеве, Харькове, Одессе, Севастополе, гастролировала за рубежом (Германия, Италия, Вена, Лондон), всюду и неизменно встречая горячий прием. «Билеты разбирались мгновенно, тотчас по появлении афиши, — пишет А. Вольф о ее петербургских концертах, — и зала наполнялась сверху донизу; восторгам и овациям не было конца». Восторженные рецензии посвящали артистке русские и иностранные газеты и журналы. Выдвинувшись в ряды первоклассных величин европейского вокального мира, Лавровская в своих заграничных выступлениях неустанно пропагандировала Глинку, Даргомыжского и других русских композиторов, много сделав для популяризации русской классической музыки за рубежом.

Концертный репертуар певицы был обширен и разнообразен. Преобладающее место занимали в нем романсы русских классиков, — особенно Чайковского. Из западноевропейской музыки Лавровская пела арии Баха и Генделя, романсы Шуберта, Шумана, Брамса, участвовала в исполнении «Реквиема» Моцарта, Девятой симфонии и «Торжественной мессы» Бетховена.

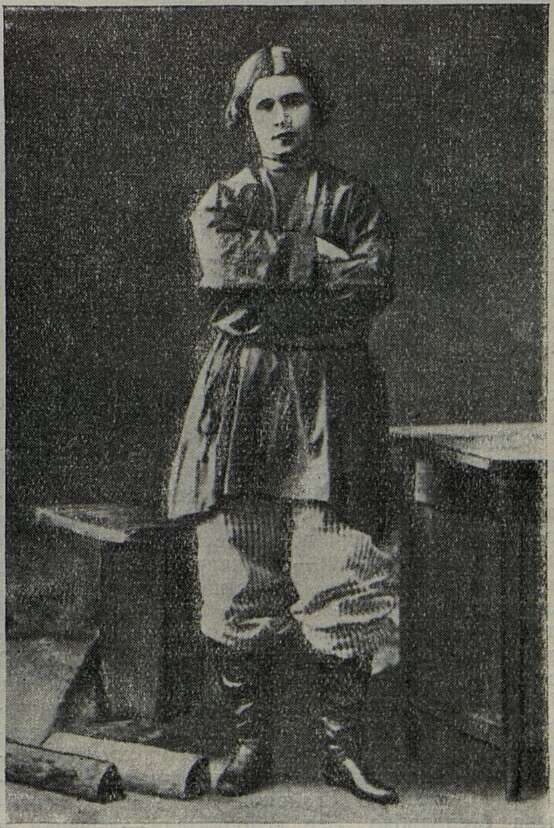

Е. А. Лавровская в роли Вани

(«Иван Сусанин »)

_________

1 «Взгляд на русскую оперу в Мариинском театре» (1870). См. «Критические статьи», т. IV, стр. 2071–2072.

2 «СПБ Ведомости», от 14 марта 1869 г. См. Собрание сочинений, т. III, стр. 245.

Е. А. Лавровская

Владея иностранными языками, артистка обычно исполняла классические произведения на языке подлинника.

Гастрольные поездки Лавровской прервались в сезоне 1879–1880 года в связи с ее возвращением на Мариинскую сцену. «После семилетнего отсутствия Лавровская явилась все такой же вдохновенной артисткой; в отношении искусства пения она даже выиграла, но тембр голоса был, конечно, уже не такой металлический, как прежде», зафиксировал в своей «Хронике» А. Вольф.

В течение одного сезона (1890–1891) артистка пела на сцене Московского Большого театра.

Замечательная певица, оперная и концертная, Лавровская была вместе с тем энергичным и талантливым вокалистом-педагогом. В продолжение тридцати лет непрерывно работала она как профессор по классу пения в Московской консерватории — с января 1888 года до конца своих дней1, выпустив много квалифицированных оперных певцов и преподавателей пения; список ее учеников украшают имена двух прекрасных артисток русской оперной сцены — Е. И. Збруевой и Е. Я. Цветковой. Лестно отзывался о Лавровской, как о педагоге, П. И. Чайковский. «Был вчера на генеральной репетиции консерваторского спектакля, — писал он брату Модесту 23 апреля 1893 года.— Опера Чимароза «Тайный брак» была исполнена бесподобно. Все исполнители — ученики и ученицы Лавровской, которая показала, что она — превосходная учительница».

Высоко ценя искусство Лавровской, композитор имел ее в виду при создании оперы «Опричник», как будущую исполнительницу роли Морозовой. По поводу выступления артистки в одесской постановке «Опричника», Чайковский писал ей (17 июля 1874 года)2; «Эту роль (Морозовой) я писал для Вас, и Вы не поверите, до чего мне приятно узнать, что моя мечта переходит в действительность». Петр Ильич посвятил Е. А. Лавровской несколько своих произведений — шесть романсов ор. 27 (1875) и вокальный квартет «Ночь», на собственный текст на тему из фортепианной фантазии Моцарта (1893).

Яркую характеристику певицы дал Чайковский в одной из своих рецензий3: «...Не говоря уже о ее чудном, бархатном, сочном голосе... она замечательнейшим образом усовершенствовала свою технику и довела до высокой степени совершенства свою природную способность к тонкой, глубоко прочувствованной, подчас потрясающей художественности в фразировке... И что всего дороже в Лавровской, так это то, что она не прибегает ни к каким внешним эффектам, ни к какому театральничанью... чтобы очаровать слушателя. Лавровская никогда не выходит из пределов строго целомудренной художественности. Она... заботится не о том, чтобы петь эффектно, а о том, чтобы петь хорошо, — и однако же достигает эффекта несравненно большего, чем какая бы то ни было певица». Из отдельных номеров программы Чайковский особо отмечает потрясающее исполнение певицей баллады Шуберта «Лесной царь»4 и романса Шумана «Я не сержусь».

Знаменательную роль в истории русского искусства суждено было сыграть Е. А. Лавровской как инициатору создания «Евгения Онегина» Чайковского. Напомним, как рассказывает об этом сам композитор в письме к брату Модесту от 18 мая 1877 года: «На прошлой неделе я был как-то у Лавровской. Разговор зашел о сюжетах для опер... Лизавета Андреевна молчала и добродушно улыбалась, как вдруг сказала; «А что бы взять «Евгения Онегина»? Мысль эта показалась мне дикой, и я ничего не отвечал. Потом, обедая в трактире один, я вспомнил об «Онегине», задумался, потом начал находить мысль Лавровской возможной, потом увлекся и к концу обеда решился. Тотчас побежал отыскивать сочинения Пушкина. С трудом нашел, отправился домой, с восторгом прочел и провел совершенно бессонную ночь, результатом которой был сценариум прелестной оперы с текстом Пушкина».

В последний свой приезд в Москву, 9 октября 1893 года, — за шестнадцать дней до смер-

_________

1 Е. А. Лавровская скончалась в Москве 4 февраля 1919 года.

2 «Дни и годы П. И. Чайковского». Музгиз, М. — Л. 1940, стр. 106.

3 «Русские Ведомости» от 25 марта 1875 г. См. «Музыкальные фельетоны и заметки», 1898, стр. 272.

4 «Какая простота, чуждая всякой аффектации, трагичность и страстность, какая неотразимая обаятельность звука сказалась в исполнении этой прелестной баллады!» (Там же, стр. 267).

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 3

- За большевистскую партийность в советском музыковедении! 5

- Резолюция Второго пленума правления Союза советских композиторов СССР 14

- Общее собрание в Ленинградском союзе советских композиторов, посвященное обсуждению задач музыкальной критики и науки 19

- Композиторы БССР за 30 лет 31

- Пути развития советской оратории и кантаты 37

- «Симфонические мугамы» Фикрета Амирова 42

- Бедржих Сметана (К 125-летию со дня рждения) 46

- О русском симфонизме 56

- Белорусские композиторы в Москве 61

- Натан Рахлин 64

- Концерт Л. Оборина 66

- К концертному выступлению Бориса Гмыри 67

- Концерты Ирины Масленниковой и Вероники Борисенко 68

- Концерт хора под управлением Свешникова 69

- Государственный ансамбль песни и танца Белорусской ССР 70

- Записки радиослушателя 71

- Вечер памяти Бедржиха Сметаны 73

- Возрожденные голоса 74

- Еще о «музыкальной инженерии» 76

- Л. А. Половинкин 78

- Ю. Таллат-Келпша 80

- Е. А. Лавровская (К 30-летию со дня смерти) 82

- По страницам печати 86

- Хроника 92

- В несколько строк 99

- Из редакционной почты 101

- Новый чехословацкий музыкальный журнал 105

- Польский музыкальный журнал 107

- О французском музыкальном журнале «La Revue Musicale» 111

- Библиография и нотография 114