зации. «В момент, когда музыкальная фраза кончается, наш воспринимающий дух волен осуществить синтез или нет, — признать ее существование или отказать ей в нем, так как только ему, нашему духу, принадлежит функция построения формы. Музыка есть дочь тишины, молчания» и т. д. и т. п.

Здравомыслящий читатель вправе спросить: зачем и кому нужны эти не вполне невинные философические упражнения г-жи Бреле, бесспорно являющиеся отражением декадентских и архиреакционных «теорий» экзистенциалистов? Ведь диалектика тишины и звучания, молчания и музыки совершенно бесплодна, не прибавляет ничего ценного к реалистической музыкальной эстетике, а, наоборот, затемняет вопрос о природе музыки.

В другой статье встречаются ссылки на идеалистические учения о музыке Канта и Шопенгауэра. Термин «материализм» употребляется исключительно в отрицательном смысле. Современные буржуазные идеологи ненавидят материализм в науке и философии и смертельно боятся его...

Судя по материалам журнала, в послевоенной Франции, как никогда раньше, сильна тяга к религиозной музыке, которая помогла бы забыть не только ужасы войны, но и все неустройства сегодняшнего дня. Значительная часть новейших сочинений современных западноевропейских композиторов написана на религиозную, а то и прямо на церковную тематику. Артур Онеггер назвал свою 3-ю симфонию литургической. Жорж Миго пишет «Страсти» и иллюстрации к «Новому завету», Андре Жоливе, как мы уже знаем, занят магическими заклинаниями, а сверх того сочинил фортепианные пьесы, долженствующие изображать различные талисманы. Нечего и говорить об Оливье Мессиане, чей квартет «На конец мира» и произведения, образующие цикл под названием «Аминь», создали композитору громкую известность в католических кругах. Французское, да и не только французское, — все растленное и деградирующее буржуазное искусство тщетно взывает к богу и, по словам Рибейра, слышит «жгучие голоса Духа».

Эти возвышенные словеса перемежаются на страницах журнала с прозаическими жалобами на трудные для музыкантов времена. Поскольку музыканты составляют один из отрядов трудовой интеллигенции, они разделяют печальную судьбу французских трудящихся масс. Их положение невыразимо тяжело и ухудшается с каждым днем. Параллельно этому процессу идет процесс консолидации реакционных сил, куда вовлечена верхушка буржуазных клерикальных композиторов. Журнал «La Revue Musicale» и является законченным буржуазно-реакционным органом. В этом смысле крайне курьезен факт, что журнал громко величает себя «независимым».

А. Альшванг

Нотография и библиография

С. КОНДРАТЬЕВ. Русские народные песни в обработке для голоса с фортепиано. Тетради I, II, III, IV. Государственное музыкальное издательство. М. — Л. 1944–1947.

С нетерпением ожидает музыкальная общественность, особенно самодеятельные коллективы, сборников народных песен в обработке советских авторов, сборников, которые расширили и обогатили бы репертуар.

Мало усилий приложено еще советскими композиторами к собиранию и обработке народных песен. Естественно, что каждый новый сборник — событие в музыкальной жизни. Понятна и требовательность слушателя, знающего классические труды Балакирева, Римского-Корсакова, Лядова, Кастальского, к обработке песенного народного творчества. Тем более понятны внимание и требовательность общественности к автору, систематически публикующему сборники своих обработок и, видимо, желающему продолжить свои труды.

Надо сказать резко и прямо: путь, на который стал С. Кондратьев в обработке песенного народного творчества, — это путь формалистический, путь искажения, а не углубления песенного образа.

Мертвые, школьно-педантские схемы подменяют живое ощущение песни, надуманные, формалистические конструкции предлагаются вместо чуткого проникновения в текст и музыку песни.

Подлинное народное многоголосие, образцы народного инструментального творчества, дающие живой обильный материал для творческой обработки песни, игнорируются автором.

Почти каждая обработка С. Кондратьева носит печать надуманности, натурализма, формалистических ухищрений, убивающих живое звучание песни. Это тем более непростительно, что автор, по его словам, записывал песни у колхозниц, слушал песни непосредственно в народе. Слушал и не услышал.

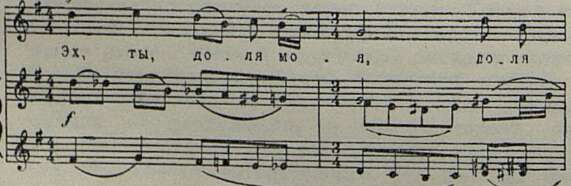

Вот широко известная, любимая в народе песня «Уродилася я, как былинка в поле» (сб. 4, стр. 57). Вслушайтесь в ее звучание в авторской «обработке» С. Кондратьева:

Ползучие хроматические ходы в аккомпанементе, все эти гармонические «пряности», призванные, очевидно, подчеркнуть драматизм («доля сиротская»), начисто зачеркивают наивную, простую и глубокую мелодию песни, неузнаваемо искажают образ ее.

Внимательно вслушайтесь в песню «Вздумал муж жену сгубить» (сб. IV). Инструментальное вступление сразу же вводит вас в круг каких-то вагнеровских, мистических «откровений». Снова нисходящая хроматическая гамма, обилие «терпких» гармоний, мертвых схем. Вся песня приобретает гнетущий, мрачный оттенок. Вы перестаете узнавать русский музыкальный язык.

Песня «Ох, да не шатайся» (сб. IV) поется на фоне неумолкающего, навязчиво звучащего ре второй октавы в правой руке и гаммы в левой руке. «Конструкция» налицо, а до песни автору дела нет.

В песне «Ой, я сижу до полуночи» (сб. III) цепь трезвучий и дальнейшая их последовательность (смена тональностей — fis-moil, D-dur, cis-moll, a-moll, Fis-dur, D-dur, eis-moll) характерны скорее для джазовой музыки, а не для русской песни.

В песне «Ох, Аринушка коровушку доила» (сб. Ill) мелодия на слова «Не женись, друг, никогда» сопровождается надуманным, лишенным всякой выразительности аккомпанементом, напоминающим техническое упражнение средней трудности:

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 3

- За большевистскую партийность в советском музыковедении! 5

- Резолюция Второго пленума правления Союза советских композиторов СССР 14

- Общее собрание в Ленинградском союзе советских композиторов, посвященное обсуждению задач музыкальной критики и науки 19

- Композиторы БССР за 30 лет 31

- Пути развития советской оратории и кантаты 37

- «Симфонические мугамы» Фикрета Амирова 42

- Бедржих Сметана (К 125-летию со дня рждения) 46

- О русском симфонизме 56

- Белорусские композиторы в Москве 61

- Натан Рахлин 64

- Концерт Л. Оборина 66

- К концертному выступлению Бориса Гмыри 67

- Концерты Ирины Масленниковой и Вероники Борисенко 68

- Концерт хора под управлением Свешникова 69

- Государственный ансамбль песни и танца Белорусской ССР 70

- Записки радиослушателя 71

- Вечер памяти Бедржиха Сметаны 73

- Возрожденные голоса 74

- Еще о «музыкальной инженерии» 76

- Л. А. Половинкин 78

- Ю. Таллат-Келпша 80

- Е. А. Лавровская (К 30-летию со дня смерти) 82

- По страницам печати 86

- Хроника 92

- В несколько строк 99

- Из редакционной почты 101

- Новый чехословацкий музыкальный журнал 105

- Польский музыкальный журнал 107

- О французском музыкальном журнале «La Revue Musicale» 111

- Библиография и нотография 114