Чехии, через леса, ущелья, долины и мощным потоком прорывающаяся к Вышеграду, мотивом которого и завершается эта часть цикла. Четвертая часть — «Чешские луга и леса» — наиболее ароматная и национально-колоритная, воспевающая чешскую природу и простых людей.

Две последние части цикла — «Табор», рисующая таборитов, воинов, победивших крестоносцев, и «Бланик» (гора, где, по преданиям, спит войско, готовое к защите Чехии от внешних врагов). Все завершается тем же торжественным мотивом Вышеграда, который воплощает для чехов как бы символ родины.

Если вспомнить, что цикл написан в годы жесточайшего национального гнета, то патриотический дух произведения встанет перед нами во всем своем величии. Нам станет понятно и крупное национально-политическое значение творчества Сметаны, когда эта музыка — бестекстовая, а потому недоступная запретам австрийской цензуры, — иногда являлась единственным открытым проявлением патриотических чувств чешского народа. Этой высокой чести — быть выразителем чаяний народа — Сметана обязан прежде всего глубокому и искреннему проникновению в звучания, идущие от самого народа. Весь цикл пронизан народными интонациями и ритмами. Все характеристики продиктованы любовью к родине, ее природе, ее людям. Живописные характеристики чешской природы восхитительны; мелодии задушевны, выразительны, просты и доходчивы. Великолепна широкая, пленительная мелодия Влтавы, проникнутая духом славянской песенности. Запоминается поэтический ночной пейзаж во «Влтаве» (хоровод русалок). Музыкальный колорит особенно подчеркивается превосходной оркестровкой, красочной, всегда хорошо звучащей.

Третья часть цикла — «Шарка»— это развернутая симфоническая поэма типа Листа, написанная в драматических тонах. Гармонический и интонационный язык ее отчасти близок языку Вагнера. Она служит как бы разрядкой между однородными по характеру «Влтавой» и «Чешскими лугами».

Слушался цикл с большим вниманием. Яснее и легче всего восприняты были слушателями знакомая уже «Влтава», эмоциональная «Шарка» и «Чешские луга и леса».

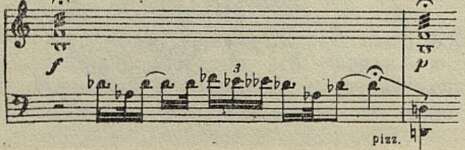

Карел Анчерл

Рис. А. Костомолоцкого

Дирижер Карел Анчерл, которому мы должны быть чрезвычайно благодарны за доставленную возможность ознакомиться с циклом «Моя родина», — превосходный исполнитель чешской музыки. К сожалению, нам не удалось услышать его в исполнении произведений других композиторов. Ясный жест, сдержанное и деловитое дирижирование, без излишних внешних эффектов, большой, но умело расходуемый темперамент, — все это оставило наилучшее впечатление. Наиболее удалось Карелу Анчерлу исполнение третьей части — «Шарка», трудной и требующей от дирижера большой выдержки и напряжения.

М. Леонидов

Об одном концерте

(Оркестр Всесоюзного радиокомитета, Колонный зал, 23 октября)

О весьма неудачном концерте 26 октября в Колонном зале Дома союзов не хотелось бы даже упоминать, — настолько неприятный осадок оставил он после себя, — если бы не ряд принципиальных порочных моментов, вызывающих решительный протест. Дело касается исполнительских и эстрадных приемов, которые дирижер А. Стасевич положил в основу своего дирижирования. А. Стасевич — исполнитель с очень хорошими дирижерскими данными, органически музыкальный, порой яркий и темпераментный. Тем более резко и беспощадно хочется указать ему на недопустимость его исполнительских принципов и порочность практических проявлений этих принципов. Оба эти момента проявились в концерте 26 октября весьма выпукло.

«Шехеразада» Римского-Корсакова — произведение, пользующееся среди широких слушателей наибольшей популярностью, не меньшей, чем три последние симфонии Чайковского. Мы слышали

это произведение в исполнении почти всех известных нам дирижеров. Видимо, сознавая это и желая во что бы то ни стало «проявить себя» и вырваться вперед, Стасевич не нашел ничего лучшего, как произвести ряд экспериментов с этим классическим произведением. Начнем вопросы с конца. Зачем понадобилось Стасевичу переинструментовывать конец Шехеразады, заставив валторны тянуть финальный аккорд и сняв все остальное звучание?

Валторны прозвучали «волшебно». Но нужно ли именно в этом месте волшебство и не более ли уместно было бы выявить и преподнести это волшебство там, где оно по музыкальному содержанию имеется, там, где автором даны все возможности выявления сказочного и волшебного колорита? А этого на всем протяжении произведения Стасевич ни разу до конца не использовал, часто игнорируя совершенно определенные авторские указания. Фактов, подтверждающих это, к сожалению, более чем достаточно. Как мог Стасевич, ратуя за волшебство, допустить далеко не волшебную гармоническую грязь, беря два раза пиццикато ре струнных, не снимая ре-бемоль солирующего тромбона!

Почему вообще вся вторая часть, — этот калейдоскоп чудес, — прозвучала до-нельзя бесколоритно и обыденно? Соло фагота (Штидель), скрипичная тема Шехеразады (солист Каревич), возгласы кларнета и фагота на фоне остинатного пиццикато, переклички труб и тромбонов и другие «волшебства» были настолько невыразительны, что это одно уже предопределяло провал всей линии волшебства во всем произведении. Зачем понадобилось ломать темпы и настроение в третьей части, вводя внезапные ускорения в эту медлительную, полную восточной неги музыку? Из-за этого не получилось задуманное автором Pocchissimo piu mosso в trio этой части, которая внезапно оказалась в движении meno mosso. Куда делись все очаровательные красоты этого trio? Мы не услышали даже блестящей оркестровки автора, выразительного противопоставления тембров групп и инструментов, которыми блещет эта часть. Но зато Стасевич «порадовал» нас новшеством: применением деревянных палочек у литавр перед кодой (не для имитации ли восточных ударных инструментов?)

Многого не услыхали посетители этого концерта в столь знакомом им произведении! Не услыхали они, в частности, почти всей последней части, сыгранной в темпе, далеко превосходящем возможности не только этого оркестра, но и любого оркестра в мире. Никакие двойные или тройные язычки духовых не могли поспеть за этим темпом. Багдадский праздник превратился в рынок, в толкучку, а эпизод гибели Синдбадова корабля прошел совершенно незамеченным.

И вот после всего, что произошло, Стасевич считает необходимым дополнить Римского-Корсакова, изменив, как уже было указано, звучание последнего аккорда. Он явственно уделял этому эффекту такое внимание, что забыл дать вступление последним пиццикато струнных. Вместо эффекта получилась клякса.

Для чего был придуман этот эффект? Для волшебства? Поздно! О волшебстве и сказочности надо было думать на всем протяжении произведения.

Если неправильна установка Стасевича по отношению к исполняемому произведению, то еще более неправильно его поведение на эстраде. Несомненно, у Стасевича хорошая дирижерская техника. Однако многое из того, что он делает на эстраде, — показное. Все движения больше «на публику», чем на оркестр. Излишняя жестикуляция и показная возбужденность (хождение по дирижерской подставке, позы с поворотом на публику) оставляют самое отрицательное впечатление.

Дирижирование наизусть — очень похвальная особенность, однако далеко не обязательная для хорошего дирижера. Совершенно излишне подчеркивать это качество, требуя при зрителях, чтобы пульт после аккомпанемента унесли, как будто наличие его помешало бы дирижеру исполнить следующее произведение на память.

Логическим выводом из этого выпячивания себя является и плохой, небрежный аккомпанемент. Если уж кичиться памятью, то последовательнее было бы и аккомпанировать наизусть, как это очень хорошо делает, например, дирижер К. Иванов. Стасевич же аккомпанементы и по нотам знал весьма недостаточно, особенно аккомпанементы певице Е. Шумской, спевшей весьма удачно вторую арию Марфы из оперы «Царская невеста» и арию Царевны Лебеди из «Сказки о царе Салтане».

Хочется выразить горячее пожелание, чтобы резкая критика, которой в этих строках подвергнуты дирижерские установки А. Стасевича (в равной степени это относится и ко многим другим, особенно молодым, дирижерам), была воспринята им как критика доброжелательная, единственной целью которой является выправление порочной творческой и профессиональной установки очень одаренного исполнителя, каким несомненно является А. Стасевич.

Советский слушатель особенно за последнее время сильно вырос и повысил свои требования к качеству исполнения артистов на концертной эстраде. Если в прошлые времена дирижеры типа Булерьана, Павлова-Арбенина, Л. Штейнберга, Георга Себастьяна и др. (исполнители подчас огромного дарования) при своих сугубо эстрадных исполнительских приемах находили отклики у аудитории, то в настоящее время вкусы слушателей ставят исполнителям требования другого порядка.

Задачи советского исполнителя сводятся к пропаганде музыкального искусства. Советский слушатель благодарен исполнителю и ценит его, если он ярко и эмоционально раскрывает перед ним красоты и идейные тайники любимых произведений или если он, знакомя слушателя с новыми для него произведениями, заставляет его полюбить их.

В свете этих важных общественных задач исполнителя бледнеют, отходят на задний план, становятся ненужными, отвлекающими и вред-

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 5

- За советскую музыкальную классику! 7

- О народности русской классической музыки 10

- В плену у буржуазного модернизма 20

- Опера о советской молодежи 28

- Творческий путь М. И. Красева 34

- Шаляпин 40

- Распад гармонии в музыке модернизма 46

- Святослав Рихтер 54

- «Проданная невеста» Б. Сметаны на московской сцене 58

- Новые граммофонные пластинки 65

- Концертная жизнь 67

- По страницам печати 75

- Хроника 80

- В несколько строк 89

- Узеир Гаджибеков 91

- А. И. Орлов 93

- Музыкальная жизнь в Албании 95

- Русская опера в послевоенной Германии 1945-1948 гг. 99

- Нотография и библиография 105

- Комсомольская песня из оперы «Молодая гвардия» 109

- Стояла я и слушала весну 113

- Указатель к журналу «Советская музыка» за 1948 год 116