Первый двутакт этой темы является интонационным зерном, из которого произрастают все основные тематические образования. Это — главная мысль, с которой в той или иной мере связаны все остальные мысли произведения, возникающие в процессе развития симфонии.

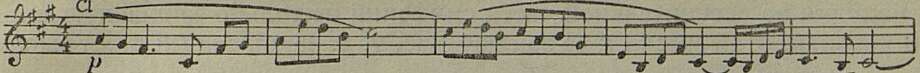

Первой ступенью этого развития является вторая тема вступления, характеризуемая мною как «мотив размышления»:

Второй такт этой темы, как ясно видно из простого сопоставления, представляет собой почти точное зеркальное отражение второго же такта первой темы.

Но это лишь внешний признак сходства, за которым скрывается внутренняя смысловая связь образов. Взятая в своей психологической сущности, вторая тема воплощает в себе собственно философское начало.

Отсюда — место и значение этой темы в общем развитии музыкального замысла. Появляясь каждый раз после изложения главной мысли (в ее основном или трансформированном виде), она служит в то же время переходом к новым тематическим образованиям, концентрирующим в себе результат размышления.

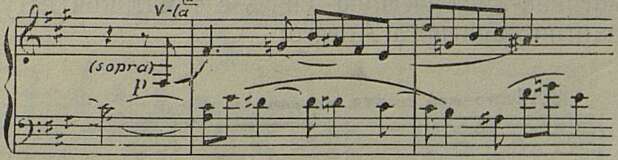

Таким первым результатом, завершающим начальный этап развития музыки и одновременно предвосхищающим ее конечный вывод, является заключительный образ вступления:

Представляя собой широко-развитую, самостоятельную по значению часть симфонии1, вступление содержит в зародышевом виде основной круг чувствований, составляющих эмоционально-психологическое содержание

_________

1 По своим размерам вступление 21-й симфонии значительно превосходит главную партию и почти равняется изложению главной и связующей партий, вместе взятых.

произведения. В этом — своеобразие формального замысла симфонии 1. Мы находим во вступительной части симфонии не только ее главную мысль, но и развитие этой мысли и ее заключение, т. е. законченный цикл выражения.

Обращает внимание и другое. В отличие от обычной трактовки вступительных разделов в развитых сонатных схемах, вступление лишено здесь специфических признаков вступительного построения: оно структурно замкнуто и в общей своей основе тонально устойчиво.

Никакого смятения чувств, никаких душевных потрясений здесь нет. На всем лежит печать сосредоточенности и цельности настроения. Именно так воспринимаются и вся музыка вступления и ее заключительный раздел, в котором дан первый смысловой итог развития музыки.

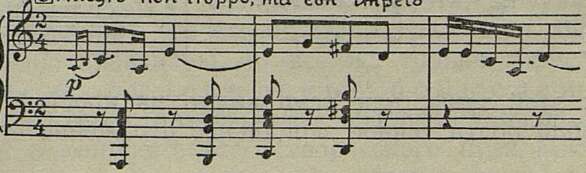

Кровную мотивно-тематическую связь с тематикой вступления имеет тема главной партии сонатного Allegro:

По своему мелодическому составу — это почти буквальное повторение первого двутакта начальной темы вступления; собственно говоря, та же мысль, но глубоко модифицированная. Из спокойной, лирически-сосредоточенной, она стала активной, целеустремленной. В соответствии с этим плавное нисходящее движение заменилось движением импульсивным, вверх направленным: Andante уступило место Allegro mа non troppo, натуральный минор — дорийскому ладу.

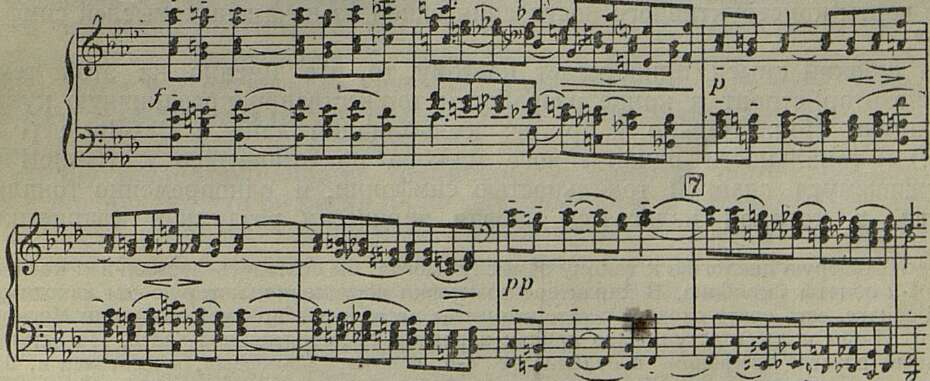

Тема побочной партии уже при первом своем появлении в экспозиции воспринимается как образ результативный, возникший из всего предшествовавшего музыкального развития 2.

Оптимистически светлая, она вобрала в себя элементы философски сосредоточенного (но отнюдь не замкнутого в себе) раздумья, а также и некоторые черты конструктивного построения одной из начальных мыслей симфонии 3.

Глубокий смысл приобретает поэтому то, что именно на этой теме композитор строит в конце разработки торжественно праздничную кульминацию. Показательно и другое: кульминация дана в Ges-dur’e (Fis-dur!) — тональности одноименного мажора по отношению к fis-moll’ю, являющемуся главной тональностью симфонии, и одновременно тональности, в которой излагается первая лирически раздумная кларнетная

_________

1 Некоторую аналогию к такому замыслу могла бы составить формальная концепция 4-й сонаты Скрябина. В характере трактовки вступления, которую мы находим в этой сонате, есть нечто сходное с тем, что имеет место в разбираемой симфонии Мясковского. И там и здесь вступлению придан характер самостоятельной части. Но вступительный раздел симфонии в отличие от 4-й сонаты, во-первых, многотемен и, во-вторых, концентрирует в себе в сжатом виде содержание всего произведения.

2 В отличие от образов побочных партий в первых частях 4-й, 5-й, 6-й симфоний Чайковского, воплощающих в себе, в противоположность трагическим, смятенным состояниям, составляющим содержание главных партий, — светлую мечту о счастье.

3 Я имею в виду «мотив размышления» из вступления, с которым анализируемую тему связывают и сходные вначале интервальные соотношения в мелодике (секундо-терцовые), и, главным образом, однотипное ритмическое строение.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 6

- В. И. Ленин 9

- О музыкальной критике 10

- Творчество московских композиторов и работа МССК 24

- 21-я симфония Н. Мясковского 35

- Фортепианный квинтет Д. Шостаковича 43

- Советская фортепианная музыка 50

- Песня Шароры и хор из оперы «Кузнец Кова» 62

- А. А. Альшванг 67

- О творчестве В. С. Калинникова 74

- Настоящее и будущее музыкальной самодеятельности 79

- «Станционный смотритель» В. Крюкова в театре им. Станиславского 85

- Новая опера Н. Жиганова 88

- «Очерки по истории и теории музыки» 89

- Плохие пособия 92

- «Сборник очень легких мелодий и пьес для фортепиано» 94

- Фортепианное творчество Мануэля де Фалья 96

- Много шуму из ничего 97

- Композитор и издатель 98

- По страницам зарубежной музыкальной прессы 99

- Творческая конференция в Грузии 100

- Творческий вечер М. Коваля 100

- А. А. Борхман 101

- В Московском союзе советских композиторов 101

- Новые произведения ростовских композиторов 101

- Сердце могучего океана... 103

- О прикладывании рук к щеке... 103

- Беспринципный эгоцентрик 103

- Подлинная вакханалия 103

- Симфония «Франческа да Римини» 104

- Фантазия дурного тона 104