и крестьянок, — и перед нами раскроется все многообразие мыслей и стремлений дореволюционного крестьянина, его любовь, окрашенная горечью девичьей доли, его тяжкое подневольное житье, его трогательная привязанность к природе, его залихватское веселье.

Три скромных сборника, включающих в себя лишь небольшую часть репертуара хора им. Пятницкого1, — это целая сокровищница старинных,

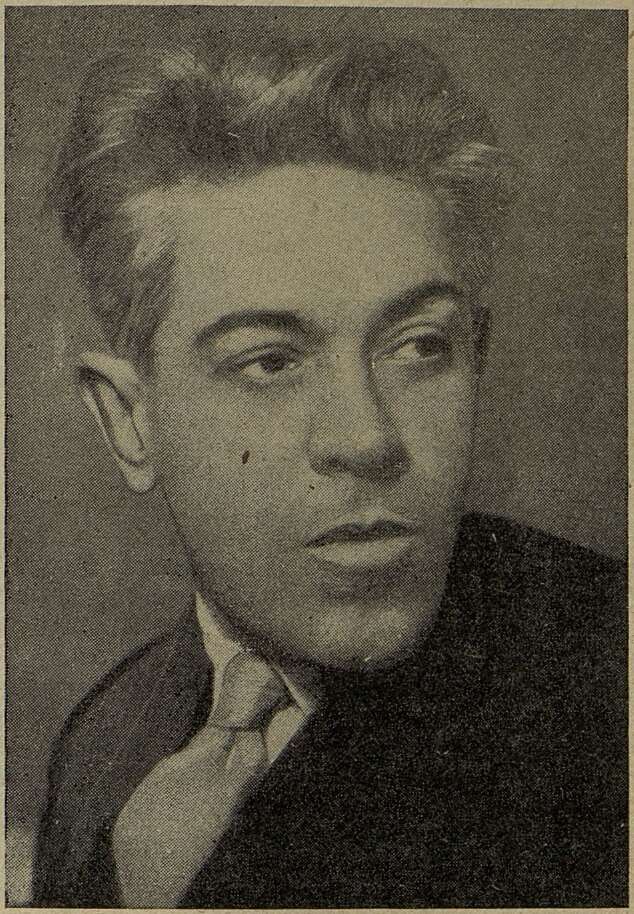

В. Захаров

накопленных веками образцов русской песни. В записях В. Захарова превосходно схвачены то удивительное богатство и гибкость музыкального выражения, которые делают неповторимым звучание русского народного хора. Здесь представлен сочный и цветистый, подлинно концертный многоголосный строй средне-русской деревенской песни, с ее свободно льющейся подголосочной тканью, то расцветающей в причудливые пятиголосные созвучия, то сжимающейся в графически скупую унисонную линию. Но и эти музыкальные записи, сделанные уверенной рукой знатока,

_________

1 «20 русских народных песен», Музгиз, М. 1936; «25 русских народных песен», изд. «Искусство», М. 1938, и «30 русских народных песен», Музгиз, М. 1939.

не смогли запечатлеть всей изменчивости, всего непостоянства звуковой фактуры хора: ведь каждый певец здесь — свободный импровизатор, способный всякий раз обогатить музыкальный текст новым подголоском, новым неожиданным орнаментом.

Какими невероятными по остроте и самобытности звучания кажутся нам эти восходящие интонации септимы, эти скрытые нонаккорды или септаккорды I ступени, эти свежие и нигде, кажется, еще не звучавшие модуляционные повороты! То, что записано Захаровым в его трех сборниках, несомненно обогащает наше представление о природе и особенностях русского многоголосия1.

Нужно быть благодарными хору им. Пятницкого за то, что он сохраняет и культивирует самобытную народную манеру пения, обогатившую в свое время хоровую палитру русских классиков и способную сыграть огромную творческую роль в развитии советской музыки.

Хор им. Пятницкого, кровно связанный сотнями уз с русской деревней и ее прекрасным искусством, справедливо прозвали «заповедником песни». Так было до 1937–1938 гг. Но в последние годы, благодаря упорным творческим исканиям В. Г. Захарова, хор становится не только охранителем, «заповедником» старой песни, но и «опытным полем» для выращивания новой песенной культуры.

В оригинальных песнях Захарова, созданных в последние годы, сказалась не только его многолетняя работа над записью старых русских хоров, но и живое ощущение новых мелодических, ритмических оборотов, свойственных сегодняшнему деревенскому музицированию.

Чувство нового, умение осторожно и тактично внедрять свежие обороты в традиционную ткань народного распева — и не нарушать при этом художественной правды, — вот что радует в творчестве Захарова.

И другое, что поучительно в его композиторской деятельности, — это требовательность к себе: всего не более полутора десятка песен напечатал Захаров за три года, но каждая из них выношена, проверена на живом звучании хорового коллектива, прокорректирована вместе с исполнителями.

Много ли найдется среди наших песенных авторов людей, способных на такое творческое самоограничение?

А отсюда — отсутствие стилевой нивелировки, многообразие песенных приемов; почти каждая песня запоминается своим особым кругом образов. Жанры, культивируемые Захаровым, не укладываются в обычные трафаретки, выработанные нашей песенной практикой.

Вот песня «Два сокола»— величаво-торжественная, прославляющая великих людей нашего времени, принесших новую жизнь крестьянину. В ней нет привычных оборотов героической массовой песни. Аллегорический народный текст о «двух соколах»2 определил собой и музыкальное звучание песни — неторопливое, светлое, эпически законченное. Два сокола на зеленом дубу — это Ленин и Сталин. Первый сокол в предсмертном слове завещает другу все свои «труды-заботы». Второй сокол клянется «не свернуть с дороги» и честно выполнять свою клятву. Лаконично, ясно и поэтично преломлены в этом тексте народные мысли о Ленине и Сталине.

_________

1 Недаром московский музыковед проф. Н. А. Гарбузов в своей работе — «О многоголосии русской народной песни» (М. — Л., Музгиз, 1939) прибегает с такой охотой к цитированию примеров из этих сборников.

2 Текст взят из украинской народной песни, записанной в Киеве на заводе «Ленинская кузница». Перевод М. Исаковского.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 2

- Верному соратнику Ленина и Сталина — Вячеславу Михайловичу Молотову 7

- Советские композиторы — товарищу Молотову 8

- О советской опере 9

- Балет «Ромео и Джульетта» С. Прокофьева 14

- Песни В. Захарова 24

- «На восходе солнца» 31

- Некоторые истоки мелодических интонаций Чайковского 34

- Чайковский-публицист 43

- Как создавалась «Пастораль» из «Пиковой дамы» 49

- Очерк о гармонии 51

- Из истории грузинской музыки 71

- На Всесоюзной конференции вокалистов 81

- Азербайджанская школа пения 85

- К. Н. Игумнов 87

- 35 лет артистической деятельности Н. П. Осипова 89

- В Азербайджане 90

- Юбилей Р. М. Глиэра 92

- В. А. Золотарев 93

- «На оперном тракте»… 94

- Концерт, посвященный В. М. Молотову 96

- К Юбилею П. И. Чайковского 96

- Над чем работают композиторы 96

- Новые издания 98

- Хроника зарубежной музыкальной жизни 99

- От редакции 100