...Глубокие застывшие аккорды fis-moll’я... Постепенно, словно откуда-то из глубины, возникает в оркестре тонический септаккорд. Навстречу ему мягко скользит цепь параллельных септаккордов.

Далеко раскинулась уральская степь... Темносинее ночное небо нависло над широкими просторами. Тихо катит свои волны Урал-река.

Но в тишине ночи затаено беспокойство. Где-то в отдалении слышны заглушенные сигналы. Сигнальный мотив разрастается в полную тревоги мелодию. Затем снова спокойный fis-moll. Вдали слышен наигрыш гобоя, имитирующий башкирский курай. Вступает хор. Он повторяет и развивает музыку оркестрового вступления. Спокойная, узорчатая полифония, типичные для хора-ноктюрна мягкие гармонические последовательности; наигрыш вступления теперь поручен высокому женскому голосу. Это еще рельефнее создает ощущение степного простора. Голос уносится вдаль, перекликаясь с гобоем...

Внезапно, как буйный порыв ветра, врывается в ночную тишину напористая, тревожная мелодия. Она пронеслась... и снова наигрыш песни возвращает нас к образу бескрайной степи, снова проходит мелодия хора-ноктюрна:

Звезды шопотом осенним

Тянут хором нить,

Ночь привыкла на Узени

Тайны хоронить...

Таков первый эпизод оратории, рисующий картину «степной ночи на Узени» — места, где зародилось одно из великих крестьянских движений крепостной России.

Во втором эпизоде (песня Устиньи) мы впервые знакомимся с могучим обликом будущего вожака восстания.

В стремительном, тяжелом конском топоте рождается образ могучего всадника. Так во многих русских былинах образ легендарного богатыря, защитника русского народа, неразрывно связывается с его верным, боевым конем, стальным кованным мечом.

В сочетании с остро ритмизованным «скачущим» сопровождением, звучит мощный, эпического склада распев Устиньи. В средней части песни дается большое нарастание, приводящее в репризе — к мелодической кульминации большой силы:

Вот он какой,

Этот конь вороной,

Конь Емельяна Ивановича!

Третий эпизод — хор a capella «Ой, земля, земелюшка». Это — обобщенный образ крестьянина, векового страдальца русской земли. Хор повествует о великой крестьянской любви к родной земле, о вековых страданиях русского крестьянства. Коваль стремится усилить, драматизировать мелос русской протяжной крестьянской песни. Так, в плавную мелодическую линию песни вплетаются взволнованные интонации вопроса (см. прим. 1).

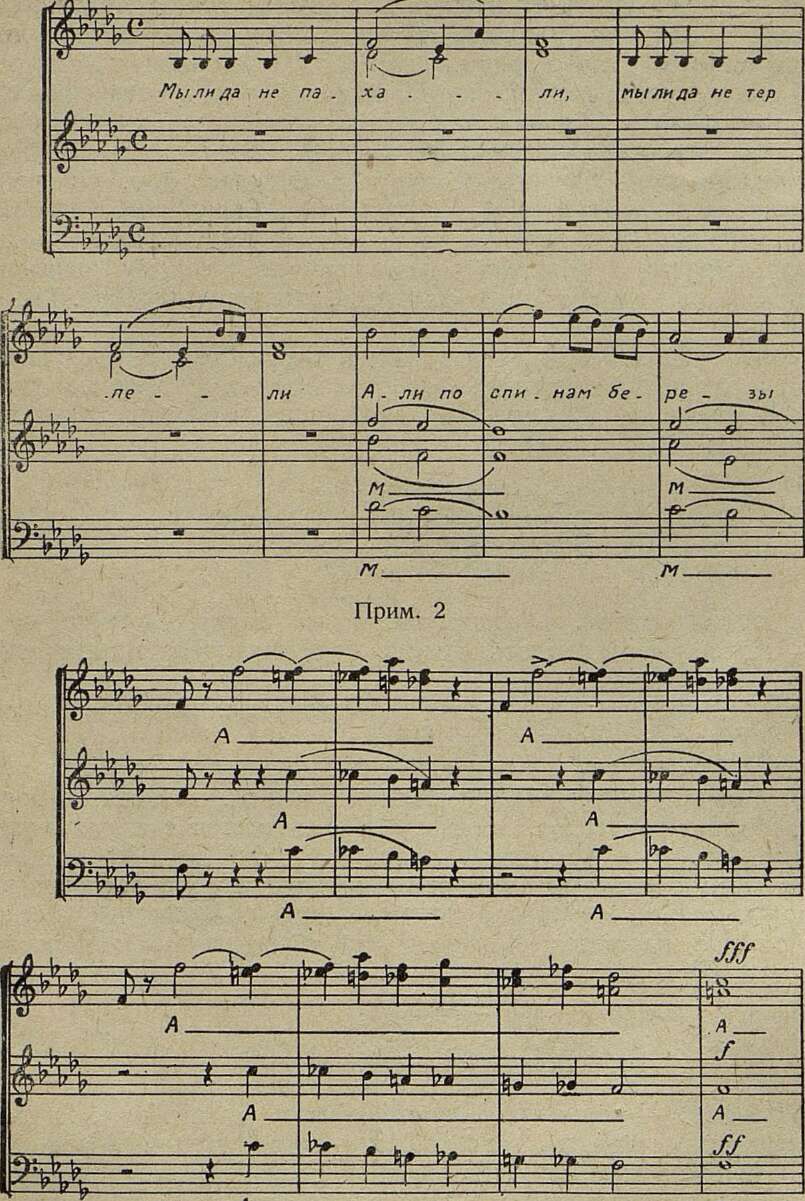

Так, в кульминации песни, после слов «помоги, Емелюшка» композитор, не ограничиваясь словесным текстом, стремится использовать глубоко эмоциональные приемы хоровой звукописи; это — три короткие мелодические волны, как бы воспроизводящие стон, народное причитание (см. прим. 2).

Прим. 1

Подобные хоровые приемы заставляют вспомнить лучшие страницы хоровых партитур Мусоргского (кульминация хора стрелецких жен в III действии «Хованщины», с ее упрямыми, щемящими секундами, «плачущим» хроматическим спуском). Дойдя до кульминационного звучания, хор как бы «срывается».... Некому еще объединить, направить могучую народную энергию... И снова в репризе проходит сурово-печальная мелодия подневольного крестьянского плача:

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 2

- Советские композиторы и Красная армия 7

- Из походного дневника 12

- Моя поездка с Красной армией 14

- На фронте в 1918 году 16

- Либретто советской оперы 20

- О «Емельяне Пугачеве» М. Коваля 26

- Монолог Пугачева — «Слушайте, нищие!..» 43

- «Лауренсия» — балет А. Крейна 49

- Музыкальная эстетика Шумана 56

- Моя работа над оперой «Лейли и Меджнун» 67

- Узбекская опера «Буран» 69

- Письмо из Тбилиси 80

- Песни Джаббара Карягды 86

- О музыке якутов 90

- Музыкальная жизнь за рубежом 98

- Вновь найденная рукопись Бетховена 100

- О музыкальной библиографии 101

- О репертуаре столичных гастролеров 102