Струнный квартет Д. Шостаковича состоит из четырех, резко отличных по размерам частей: 1-я — Moderato (123 тт.); 2-я — Moderato (85 тт.); 3-я — Allegro molto (201 тт.) и 4-я — Allegro (218 тт.).

Первая часть начинается спокойной гаммообразной темой типа «бесконечных» мелодий (ритмическая симметрия опорных пунктов в ней отсутствует).

Эта «бесконечность» мелодии в квартете — в духе модернистской неополифонии, аналогии которой мы найдем в опусах Хиндемита, Стравинского и многих других (см. прим. 1 на стр. 48).

Тематическая фаза, построенная на данной теме, тянется до Зб-го такта

Д. Шостакович

включительно и густо заполнена подголосочной, а местами «линеарной» полифонией. Вряд ли можно считать, что эта тематическая фаза принадлежит к числу лучших в квартете. Ее крупные логические недостатки — в аморфности, вялости гармонической логики. В ней, к тому же, выступает черта, свойственная мышлению Шостаковича вообще — невыдержанность, пестрота стиля.

В самом деле:

Начало темы — чистое трезвучие до-мажора. Уже в тт. 2−3 гармонии усложнены, но пока еще умеренно, естественно. В т. 6 появляется ход параллельных секстаккордов (скрипки и альт). Итак, «стиль» (мягкие гармонические подголоски и параллелизмы) как будто определился. Но уже в тт. 8−10 Шостакович «огорашивает» нас самыми резкими, сухими, бесплодными диссонансами; эти диссонансы не только не подготовлены предшествующим изложением темы, а наоборот, явно ему противоречат (см. прим. 2 на стр. 48).

Ссылка на «линеарность» (абсолютно самостоятельное мелодическое движение голосов) вряд ли могла бы оправдать эту диспропорцию: помимо мелодических линий в музыке существует гармония и с ней необходимо считаться — иначе происходит вопиющий разрыв между мелодией и гар

Прим. 1

монией и крайнее обеднение, по сути дела — ликвидация гармонической логики1.

Прим. 2

Данный тематический период (тт. 1−36 1-й части) имеет и положительные черты. Мастерски использует Шостакович многообразие г а м м о в ы х движений во всех голосах (вверх и вниз). Очень естественна и текуча ритмика. Далее, хороша подготовка мелодической кульминации (тт. 24−27) и ее затухание (тт. 29−36). Наконец, важно отметить еще один положительный момент. Во всем квартете мы наблюдаем черты единства тематизма; некоторые элементы единства встречаем уже в первой теме. Так, например, аналогию гаммообразных ходов виолончели в начале 1-й части (тт. 1−4 и др.) мы находим позднее в 3-й части (тт. 16−20)2.

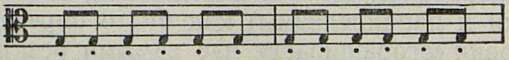

С т. 39 начинается вторая тема. Это одно из самых ярких по инструментальному колориту мест квартета. Глиссандо и флажолеты виолончели, остинатный фон восьмых альта, высокие ходы первой скрипки — звучат красочно, своеобразно. Примечателен новый образец единства тематизма: остинатные восьмые альта

Прим. 3 (не отобразилось название партии)

позднее составляют основу ритмического фона третьей части!

_________

1 Эта ликвидиция и имеет место в западноевропейском «линеарном» письме.

2 Укажу еще другие, позднейшие, аналогии: 1-я часть, тт. 43−45 и след., (кварты у 1 скр.) — 2-я часть, тт. 23−26 и след.; 2-я часть, тт. 11 и след. (кварты в басу) 4-я часть, тт. 1 и след.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- За творчество, достойное великой эпохи 9

- О симфонии-кантате Ю. Шапорина 12

- «Каватина невесты» из симфонии-кантаты «На поле Куликовом» 22

- Кантата «Александр Невский» — С. Прокофьева 28

- Струнный квартет Д. Шостаковича 50

- Опера Хренникова и ее критики 57

- «В бурю» — Т. Хренникова 59

- Фортепианный концерт Б. Шехтера 70

- Музыкальное искусство Западной Белоруссии 73

- Первый белорусский балет «Соловей» — М. Крошнера 79

- Музыкальная жизнь Узбекистана 85

- Таджикский музыкальный театр 89

- После декады армянской музыки 94

- Смотр народных музыкантов 100

- О советском исполнительском стиле 109

- Хроника 116

- Новые произведения советских композиторов 116