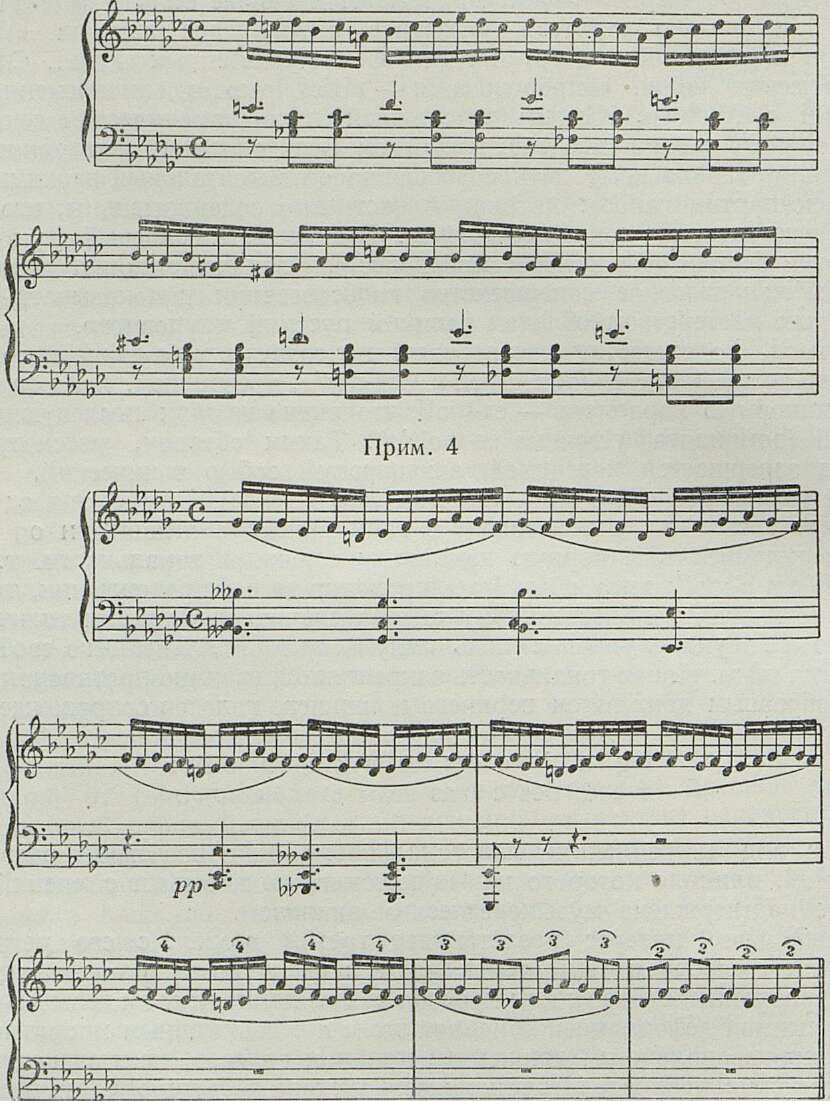

Прим. 3

сопровождения) в данном случае означает переход к начальному эпизоду, т. е. к суровому изложению «Dies irae». В нотном примере отмечены фигуры, представляющие все ту же «роковую» тему. Благодаря одноголосному изложению, прежняя ладовая окраска созвучий уменьшенного лада предается забвению и орнаментальная фигура узкого диапазона естественно «вливается» в es-moll последнего раздела.

Четвертый раздел не содержит новых элементов: он служит завершающим симметрию построением и возвращает слушателя к первоначальному образу суровой, мрачной обреченности. Досадное впечатление остается лишь от шумливой фигуры фортепианного отыгрыша, с его мрачной бравурой изложения. Во всем остальном «Новогреческая песня» являет собой пример полного, всестороннего художественного совершенства, — начи-

ная от тематического единства и широкого развертывания сюжета и кончая массой деталей, обнаруживающих глубокую тщательность и обоснованность каждого приема в его связи с идейным содержанием, почти всегда выходящим у Чайковского за пределы поэтического текста. Впрочем, текст выражен и дополнен музыкой настолько превосходною, что даже Кюи, при всем своем недоброжелательстве к Чайковскому, вынужден был признать «Песню» вполне безукоризненным произведением.

Гениальное проникновение в самую сущность художественного образа подсказало Чайковскому идею сопоставления «Dies irae» с «Weinen, Klagen». Как всегда, тема рока дана в ее диалектическом единстве с темой человека, его страданий.

Вариационный принцип, примененный в «Новогреческой песне», отнюдь не мешает назвать ее балладой (вспомним балладу Томского из «Пиковой дамы» и фортепианную балладу Грига). Миф об адских муках в подземном царстве в соединении с фатальной средневековой секвенцией и с хоралом «Слезы, жалобы» образуют нечто художественно цельное и в высшей степени объективное. Возвыситься до такого величественного объективизма в передаче человеческих страданий мог только гениальный художник. Ибо правильно понятый объективизм служит залогом жизненности произведения искусства. Он много труднее самых блестящих фантазий, самого смелого воображения.

О засни, мое сердце, глубоко!

Не буди, не пробудишь, что было,

Не зови, что умчалось далеко,

Не люби, что ты прежде любило.

Пусть надеждой и лживой мечтой

Не смутится твой сон и покой.

Для тебя невозвратно былое,

На грядущее нет упованья,

Ты не знало в блаженстве покоя,

Успокойся ж на ложе страданья.

И старайся не помнить зимой,

Как срывало ты розы весной!

О засни, мое сердце, глубоко!

Не буди, не пробудишь, что было,

Не зови, что умчалось далеко,

Не люби, что ты прежде любило.

Пусть надеждой и лживой мечтой

Не смутится твой сон и покой!

И старайся не помнить зимой,

Что срывало ты розы весной!

Романс «Примирение» — на слова Н. Щербины, ор. 25, № 1 (1875; g-moll) — представляет большой интерес как по жанру, так и по форме, обогащающей романсовое творчество Чайковского новым принципом объединения частей.

Текст Н. Щербины полон меланхолии и продиктован чувством безысходности, глубокого разочарования, сознанием усталости, стремлением к покою, забвенью.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- «Алмаст» — А. Спендиарова 9

- Воспоминания об А. А. Спендиарове 17

- Воспоминания об А. А. Спендиарове 19

- Воспоминания об А. А. Спендиарове 22

- Арам Хачатурян 24

- Богатырский эпос армянского народа— «Давид Сасунский» 46

- Фрагменты из эпоса «Давид Сасунский» 55

- Деятели армянской музыкальной культуры 61

- Отрывок из неизданного квартета Комитаса 68

- Музыка Белорусской республики 69

- Белорусская опера 72

- Музыка в жизни и творчестве Лермонтова 92

- Романс «Соседка» 104

- Романсы Чайковского. Очерк первый. Романсы 1869–1875 гг. 109

- «И жизнь хороша, и жить хорошо…» 132

- Ансамбли песни, музыки и танца народов РСФСР 135

- Азербайджан 137

- Узбекистан 139

- Казахстан 141

- Киргизия 143

- Над чем работают советские композиторы 145

- Конкурс на оборонную песню 146

- Лермонтов в советской музыке 147

- «Песня про купца Калашникова» 147

- Новые издания 148

- Новинки Библиотеки Московского Союза советских композиторов 149

- Хроника 150

- Е. М. Браудо 152