Действие «Красавицы Радды» происходит в Молдавии, в конце XIX в. 1-я картина изображает праздник. Поселяне и цыгане танцуют перед воротами замка молдавского господаря. Далее — «выход» Радды, ее танец, встреча с господарем.

В следующей картине перед зрителями — цыганский табор. Сюда приходит господарь, просит Радду себе в жены. Радда отказывает ему. Появляется Лойко Зобар. Но вскоре, оскорбленный Раддой, он покидает табор.

3-я картина — в ущелье; Радда приходит к Лойко (эта сцена довольно точно следует рассказу «Макар Чудра»).

Последняя картина — снова в таборе. Ночь. Весь табор спит. Одна лишь Радда думает о Лойко. Она гадает, — на картах ей выходит «роковое предсказание». Светает. Табор постепенно просыпается. Приходит Лойко, и наступает трагическая развязка.

Балет «Маркобомба». Одна из ранних постановок театра

Недостаток либретто — «традиционность» 1-й картины — неизбежный «праздник поселян» и обычный для старого балета «выход балерины» (Радды).

Неуместна и надуманна концовка балета: на грудь мертвого Лойко кладут его скрипку. И вот — «всем кажется, что они слышат вновь его игру». Искусство Лойко оказалось сильнее его смерти (так описывается эта сцена в программах спектакля). «Эффектность» и дешевая театральность этой сцены так далеки от мудрой простоты и правдивости образов великого писателя!

Вот как описывает Горький убитых горем цыган, стоящих около трупов Радды и Лойко: «Стояли мы и думали. Дрожали усы у старого Данилы и насупились брови его. Он глядел на небо и молчал, а Нур, седой как лунь, лег вниз лицом на землю и заплакал так, что ходуном заходили его стариковские плечи». Какой надуманной и фальшивой по сравнению с этой предельно лаконичной и насыщенной картиной кажется финальная сцена либретто!

Если образ Радды в либретто в известной мере близок образу гордой

красавицы-цыганки, героини рассказа Горького, то этого нельзя сказать о Лойко. Смелый и отважный молодой цыган («Разве он кого боялся!» — вспоминает о нем Макар Чудра) в балете показан как какой-то театральный «jeune premier», как самолюбивый скрипач, ищущий внимания аудитории. И когда в 3-й картине Лойко замахивается ножом на пришедшую к нему Радду, то зритель не верит, что он убьет ее: до сих пор он ни в чем не проявил своей силы; его поступок воспринимается лишь как мстительный,

злобный порыв.

В рассказе Горького образ Лойко многогранен. Он бесконечно отважен, смел и добр. «Не было по тем краям деревни, в которой бы пяток-другой жителей не давал богу клятву убить Лойко, а он себе жил, и уж коли ему понравится конь, так хоть полк солдат поставь сторожить того коня — все равно Зобар на нем гарцовать станет!» «У него не было заветного, — нужно тебе его сердце, он сам бы вырвал его из груди, да тебе и отдал, только бы тебе от того хорошо было».

Если сравнить этот прекрасный образ с Лойко Зобаром, каким он изображен в либретто Н. Волкова, то сравнение будет не в пользу героя «хореографической легенды». Образ этот в либретто обеднен, снижен; Лойко потерял всю свою обаятельность, стал обычным «средним» человеком. Зритель не симпатизирует ему. И становится непонятным, за что полюбила его гордая красавица Радда.

Музыка Б. В. Асафьева написана для рояля (по ходу действия вводятся скрипка и ударные). По замыслу же «Радда» — явно оркестровое произведение, безусловно сильно проигрывающее от передачи на фортепиано.

1-я картина — сюита из красочных жанровых народных танцев: молдавский танец, выход цыган, сцена гадалок, танец с плетками, выход и танец Радды с шалью, появление господаря, танец Радды с кошельком. Общий финальный танец заканчивается развитием темы молдавского танца, что придает композиционную стройность музыке всей картины.

Все танцы цыган имеют ряд общих черт: короткие, простые темы, с довольно рельефной мелодией; двухчетвертной метр, в пределах которого композитор удачно находит различные ритмические комбинации. К сожалению, гармонический язык не отличается своеобразием и яркостью.

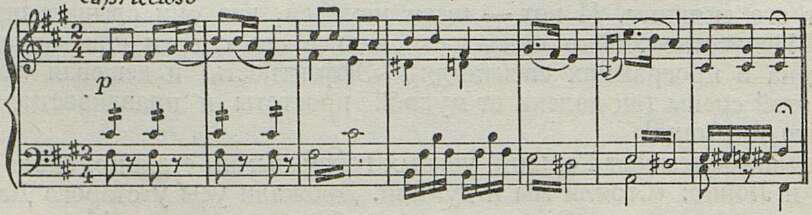

Структурно цыганские пляски очень просты, они укладываются в несложные квадратные соотношения. Исключение — тема сцены гадалок (2+2+3):

Прим. 1

Capriccioso

Развитие почти во всех танцах 1-й и 2-й картин — вариационное. Ряд номеров построен в форме темы с вариациями (выход цыган, сцена гадалок). Причем самая тема в вариациях обычно остается неизменной, — вариационность осуществляется за счет фактуры (подголосочное развитие, контрапунктирующие голоса).

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Речь по радио Председателя Совета Народных Комиссаров СССР тов. В. М. Молотова 17 сентября 1939 г. 7

- «Качкын» — первая татарская опера 11

- Испанские песни В. Кочетова 20

- Ованес Туманян и армянская музыка 25

- Заметки об опере 33

- О мастерстве 41

- «Дарвазское ущелье» 49

- В. Ф. Одоевский — музыкальный писатель 53

- Неизвестные письма П. И. Чайковского 59

- Письма З. П. Палиашвили к С. И. Танееву 68

- Синтетическая музыка 73

- Хореографический театр «Остров танца» в ЦПКиО им. Горького 82

- Музыкальная жизнь Туркмении 89

- Хамза Хаким-Заде Ниязов 94

- Капельмейстер русской оперы — Э. Ф. Направник 97

- Планы концертов Московской государственной филармонии на 1939/40 г. 101

- Концертные путеводители 103

- Халтура вместо популяризации 105

- Нотное приложение. Три песни для фортепиано. 1. Грузинская 107

- Нотное приложение Три песни для фортепиано. 2. Татарская 110

- Нотное приложение. Три песни для фортепиано. 3. Армянская 114