Синтетическая музыка имеет право быть в центре внимания творческих организаций! Важнейшая проблема национальных музыкальных культур — в центре тех исторических задач, поставить и решить которые призвана синтетическая музыка. Мне лично, например, грузинский народный хор Пачкория нравится больше «Даиси», а сольные мелодии Абдыласа Малдыбаева (например «Акипай») больше, чем их симфонические обработки Власова и Фере. И, смею думать, — это не очень «субъективно»,— многие подлинные друзья народной музыки, вероятно, разделяют мое пристрастие… Но как же быть? Каким же путем должно идти развитие национальных музыкальных культур? — Мне кажется, путем синтетической музыки: во-первых, необходимо сохранить национальный колорит инструментов, а технику их (творческую и исполнительскую) поднять до европейского уровня. Путь механической реконструкции очень долог, дорог, болезнен (ломка всех технических приемов и навыков), а в ряде случаев просто невозможен: представим себе реконструированный тари, на котором можно было бы начать любую мелодию с любого из 17 ладов, имеющихся в октаве грифа (это первое минимальное условие свободы композиции). По скромному подсчету для этого потребуется около 200 (!) ладов в октаве, т. е. сплошной мелко-рубчатый металлический гриф, в котором вряд ли сможет разобраться

самый высококультурный виртуоз… Видел я и другую «реконструкцию»: лады передвинуты на 12 стандартных полутонов (5 выброшены совершенно) и баста: шпарь на тари, как на гитаре… Как бы не так — «шпарить»-то и нечего (кроме всяческих quasi–экзотических «эскизов») — ни «Баяти-Шираз», ни «Чахар» и ни один из классических «мугаматов» в гитарном строе не выйдет.

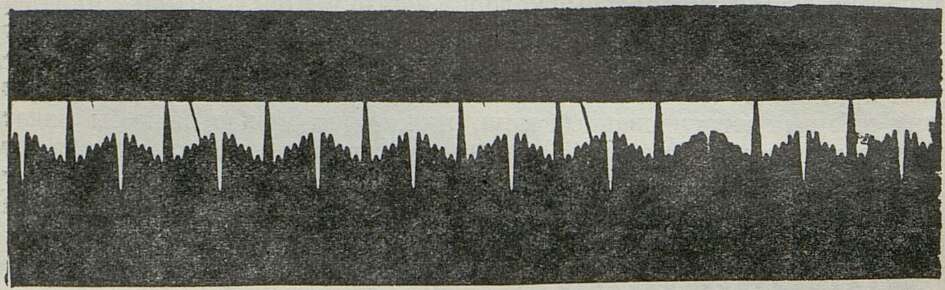

Тембр, наиболее контрастный синусоидальному, состоит из 5 высших обертонов

без низших, что придает ему резкий и яркий характер колокола или трубы с сур-

диной (в зависимости от разного извлечения звука)

Синтетическая же музыка не требует никаких реконструкций: напишите для тари (сохраняя 17-ступенный строй, как основу мелодии и гармонии) сколь угодно сложную композицию — с модуляциями, вариациями, в расширенном до объема фортепианной клавиатуры диапазоне — пусть это будет даже воображаемый «квартет тари» разных тесситур — и если только вы сумеете правильно (в смысле интонаций) записать вашу музыку —

Шолпо с Янковским в 3–4 дня «озвучат» ее и вы услышите сегодня то, что в порядке исторической «эволюции» пришло бы через полсотни лет… Для «синтемузыки» нет технических трудностей — ни в строе, ни в бтембре, ни в степени виртуозности: ей одинаково легки и 5-ступенная равномерная темперация яванцев (а попробуйте-ка ее спеть!), и 22-ступенная индусов, и моя 48-ступенная «Welttonsystem», и абсолютно-чистый математический строй, и какие-нибудь «бузониевские» трети и шестые тона, ибо вся «проблема» тут сводится к ряду «арифметических действий», в крайнем случае — к таблице логарифмов (для темперации).

Профиль синтетического кларнета: имеет 3, 5, 7, 9 и 11-й обертоны, причем амплитуды у всех одинаковые. Синтез Б. Янковского — в 1935 г. Зазвучал в 1938 г.

Ясно, что для синтетической музыки и национальная проблема лежит только в творческой плоскости, — композитор должен мыслить национально по форме, социалистически по содержанию, об остальном заботиться ему не придется: произведение выйдет из лаборатории в совершенно законченном виде, если нужно — в исполнении самого автора.

В какие формы выльется демонстрация «синтемузыки», гадать не стоит: она может, как и всякий тонфильм, передаваться по радио; может быть исполняема в специальных помещениях, но, разумеется, другого типа, чем современные концертные залы: скучно и неуютно будет сидеть тесными рядами перед пустой эстрадой; вероятно, репродукторы будут замаскированы и расположены более рационально, так что звук будет равномерно заполнять помещение из невидимых источников. А, может быть,

демонстрация «чистой музыки» вообще отойдет в область преданий, и некие синтетические зрительные впечатления, как теперь в опере и звуковом кино, будут обязательно сопровождать звучание, — это тоже было бы шагом вперед: не всегда исполнитель своим видом помогает восприятию: я без особого удовольствия вспоминаю Артура Рубинштейна, подпрыгивающего на стуле при каждом аккорде fortissimo, или Отто Лозе, за которого весь концерт волнуешься: — вот-вот он слетит с дирижерской подставки…

Подведем итоги. Синтетическая музыка, обходясь совершенно без «исполнителей», с одной стороны, не требуя механической реконструкции музыкального инструментария — с другой, легко осуществляет любые интонационные проблемы:

- чистый акустический строй,

- любую заданную темперацию,

- натуральные лады народной музыки в подлинных интонациях,

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Речь по радио Председателя Совета Народных Комиссаров СССР тов. В. М. Молотова 17 сентября 1939 г. 7

- «Качкын» — первая татарская опера 11

- Испанские песни В. Кочетова 20

- Ованес Туманян и армянская музыка 25

- Заметки об опере 33

- О мастерстве 41

- «Дарвазское ущелье» 49

- В. Ф. Одоевский — музыкальный писатель 53

- Неизвестные письма П. И. Чайковского 59

- Письма З. П. Палиашвили к С. И. Танееву 68

- Синтетическая музыка 73

- Хореографический театр «Остров танца» в ЦПКиО им. Горького 82

- Музыкальная жизнь Туркмении 89

- Хамза Хаким-Заде Ниязов 94

- Капельмейстер русской оперы — Э. Ф. Направник 97

- Планы концертов Московской государственной филармонии на 1939/40 г. 101

- Концертные путеводители 103

- Халтура вместо популяризации 105

- Нотное приложение. Три песни для фортепиано. 1. Грузинская 107

- Нотное приложение Три песни для фортепиано. 2. Татарская 110

- Нотное приложение. Три песни для фортепиано. 3. Армянская 114