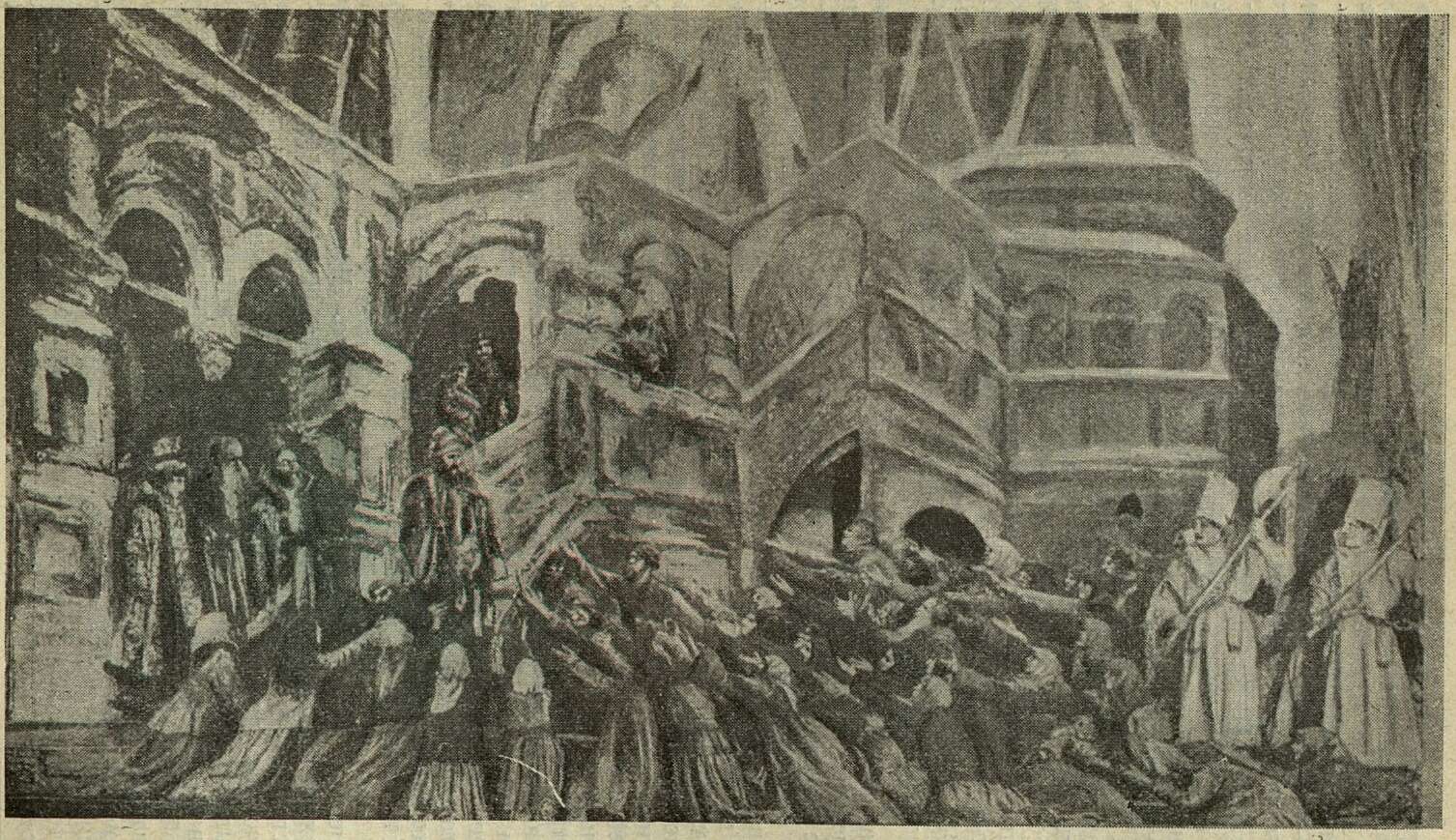

«Борис Годунов» в постановке Оперного театра им. К. С. Станиславского. Сцена у Василия Блаженного (1929 г; декорации С. И. Иванова).

Борис хватается за соломинку: он требует от «царского супостата» признания законности своего избрания.

В рассказе Шуйского — в отличие от первой редакции — менее явственно чувствуется связь с темой Димитрия. Образ самого царевича — здесь скорее образ ребенка. Тема царевича во второй редакции как бы заново формируется, — и рассказ Шуйского служит продолжением рассказа Пимена (ср. стр. 72 ц. 36 и 219 ц. 94,). Характерно, что тональность начала рассказа Шуйского (Fis-dur) предвосхищена первым появлением темы Димитрия в сообщении о самозванце (см, стр. 211).

Глубокого смятения полон крик Бориса («Довольно!..»). В движущихся фигурках курант ему видится призрак мертвого царевича. Смертельная тоска сжимает сердце...

Вся эта заключительная сцена, гениально воссоздающая образ «преступного царя Бориса», по своей мощи не уступает аналогичной сцене первой редакции. Все в ней совершенно: и строгая логика развития, и рельефность выразительного реалистического музыкального языка. По силе выразительности обе редакции этой сцены можно сравнить разве лишь с глубочайшей музыкой сцены в спальне графини в «Пиковой даме» Чайковского.

Сравнивая обе редакции второго действия, приходишь к заключению И. Глебова: «трудно решить, которую предпочесть»1 (хотя сам Глебов все же больше склоняется к первой редакции). Сопоставляя тексты либретто обеих редакций, Игорь Глебов делает правильный вывод, что в первой редакции больше и ярче выявлены социальные моменты, нежели во второй. Этот вывод — как мы видим — обосновывается сравнением также и музыкального текста обеих редакций.

Весьма важное значение имеет в этом отношении степень использования лейтмотива Димитрия. Его интонации мы находим во всех важнейших частях действия первой редакции, ими пронизана вся музыкальная ткань монолога, сцены с Шуйским. Вспомним к тому же, что лейтмотив Димитрия во многом сходен с темой «разоренной Руси»: тем самым он получает большее социальное значение, становится символом народного бедствия. Этот же лейтмотив служит основой образа призрака, т. е. личных страданий Бориса. Во второй редакции лейтмотив Димитрия разработан значительно меньше; кошмары царя звучат скорее как порождение больной психики Бориса.

Сцена у Василия Блаженного. Мрачная, проникнутая безысходностью музыка. Вместе с тем в смелых речах народа ощущается нарастающая активность.

Песенка юродивого по своей ладовой структуре необычайно интересна. От трогательно простых последований в а-moll’е первой половины песенки — к свежим и своеобразным хроматическим последованиям второй части. Начинаясь в Des-dur’e, вторая часть после полутонового сползания заканчивается неопределенным увеличенным трезвучием. Оно может трактоваться как доминанта и к a-moll, и к cis-moll. Создается подобие увеличенного лада, основанного на сопоставлении минорных тоник. Такое же соотношение мы наблюдаем в первой теме Бориса, где с-moll'ное трезвучие соединялось с as-moll’ным. Эта общность то-

_________

1 См. упомянутую статью, стр. 71–72.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Автобиографическая записка 9

- Великий новатор музыкальной драмы 13

- К новым берегам... 26

- О музыкальном языке Мусоргского 35

- Образ Бориса в опере Мусоргского 44

- Мусоргский и Флобер (к истории либретто оперы «Саламбо») 59

- Мусоргский-пианист 66

- Письма Мусоргского к А. А. Голенищеву-Кутузову 74

- Неопубликованные письма В. В. Стасова 101

- Забытый современник М. П. Мусоргского 107

- Мусоргский на советской сцене 113