нально-выразительных средств не случайна и вызвана не столько сходством положений, сколько закономерным развитием общей идеи музыкальной драмы.

Песенка юродивого приобретает (особенно во второй раз) значение обобщенного образа народного горя. Более конкретное проявление бедственного положения угнетенного народа — в гениальном хоре «Хлеба!», основанном на интонациях, близких песенке юродивого. Строится хор в тональном отношении обратно песне: a-moll — f-moll — a-moll; это также указывает на их родство.

Проходит Борис. Звучит его тема, где опять выделяется характерный оборот: тоника — VI минорная. Юродивый бросает в лицо Борису тяжелое оскорбление. Борис со смирением сносит его, чувствуя в словах юродивого заслуженную кару, гнев народа, обманутого в своих ожиданиях. Последнее, что осталось Борису, смиренная мольба: «Молись за меня, блаженный»; вся сцена, и особенно ответ юродивого — «Богородица не велит» — создает мрачный, зловещий колорит. Это находит свое выражение в тональном последовании: f-moll — des-moll — a-moll, обобщающем всю сцену в форме увеличенного лада; гармонии увеличенных трезвучий, часто используемых в характеристике юродивого, как бы завершают это обобщение (см. стр. 323–324).

Сцена у Василия Блаженного, важная в общей драматургической концепции оперы, придает новые черты облику Бориса: Борис чувствует, что народ, ненавидящий царя, — прав, и это точно парализует его.

Грановитая палата. Во вступлении мелькают интонации первой темы Бориса и лейтмотива забот о царстве (см. прим. 56); последний использован и в обращении Щелкалова. Значительную роль в музыкально-драматическом развитии сцены играет рассказ Шуйского — «Намедни, уходя от государя»... Построенный на лейтмотиве совести» (см. прим. 5а), этот рассказ является естественным в первой редакции оперы (в частности — II действия); во второй же редакции (где построение II действия совершенно иное) использование лейтмотива Бориса становится менее оправданным.

Появляется Борис. Предсмертной муки полно его обращение к боярам (здесь используется музыка, сопровождающая разговор его с Федором во II действии). Шуйский вводит Пимена. Странное стечение обстоятельств! Можно предположить, что Шуйский в заговоре с Пименом: оба ненавидят Бориса, оба поклялись — каждый своими средствами — извести Бориса.

Борис прекрасно понимал, что у него много противников, и старался обезопасить себя от них. То, что Мусоргский передал рассказ о чуде Пимену (этот рассказ у Пушкина ведет патриарх Иов, сторонник Годунова), выявляет общую тенденцию композитора к воссозданию исторической обстановки: Пимен и Шуйский предстают именно как люди, «умышлявшие на жизнь и здравие»1 царя.

Рассказ Пимена в его кульминационном моменте — о явлении святого Димитрия — перекликается с рассказом (в первой редакции) Шуйского об угличских событиях. И там, и тут Димитрий обрисован как святой, в отвлеченно-идеальных красках. Это же подтверждает и анализ

_________

1 Карамзин, «История государства Российского», т. XI, гл. I.

тонально-гармонических соотношений: использование A-dur’a — Cis-dur’a в рассказе Шуйского и A-dur’a — Des-dur’a в рассказе Пимена. Все это подтверждает мысль, что сцена в Грановитой палате больше соответствует первоначальной редакции оперы.

Рассказ Пимена вызывает страшное смятение и смерть Бориса.

Прощание его с сыном завершается постепенно просветляющимися звучаниями. В конце — основной тональностью становится Des-dur. Нельзя не видеть связи ее с Des-dur’ом в рассказе Пимена.

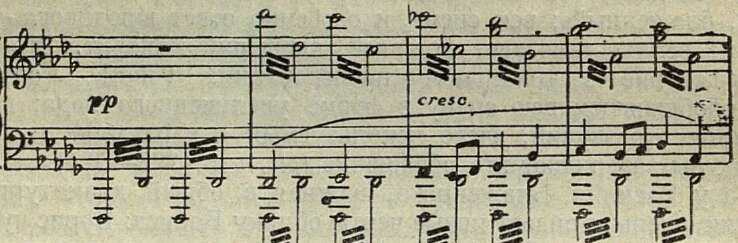

Сцена заканчивается хоральными звучаниями (в той же Des-dur’ной тональности), где примиренно соединяются лейтмотив Бориса и образная хроматика призрака, на сей раз уже лишенная своей взволнованности:

Прим. 12

В заключение отметим некоторые особенности музыкальных средств выражения, используемых Мусоргским в характеристике Бориса. Эти выразительные средства чрезвычайно разнообразны и трудно поддаются систематизации. Мы остановимся лишь на отдельных моментах, наиболее важных в мелодическом и ладо-гармоническом отношении.

Весьма существенное место в мелодике Бориса занимают выразительные интервалы (в восходящем движении) — уменьшенная кварта и дорийская секста. Уменьшенная кварта придает тематике сумрачность, плотность; дорийская секста, наоборот, — просветленность, устремление ввысь1. Таков именно лейтмотив «совести» Бориса (прим. 5а). В нем чувствуется тяжкий гнет и одновременно какая-то восторженность; в соединении столь различных душевных состояний — своеобразие этого лейтмотива. Каждое из этих средств получает самостоятельное развитие, раскрывая разные стороны образа Бориса: обороты с уменьшенной квартой употребляются преимущественно в тех моментах, где выражено страдание «измученной души» Бориса, его предчувствие великого несчастья, томление «усталого духа» (во второй редакции сцены в тереме). Дорийская секста положена в основу лейтмотива заботы о государстве (прим. 56); она используется дважды в секвентной перестановке на кварту: именно эта секвенция в значительной мере создает ощущение устремленности вперед, ввысь... Частое использование кварто-квинтовых секвенций в монологе первой редакции также связано с подвижностью, гибкостью дорийской сексты. Использование дорийской сексты связано с влияниями на музыкальный язык Мусоргского русской народной песни, где дорийский лад — один из употребительных.

_________

1 Дорийская (большая) секста, в отличие от минорной (малой) сексты, ладово тяготеет вверх, вызывая восходящее движение в мелодии.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Автобиографическая записка 9

- Великий новатор музыкальной драмы 13

- К новым берегам... 26

- О музыкальном языке Мусоргского 35

- Образ Бориса в опере Мусоргского 44

- Мусоргский и Флобер (к истории либретто оперы «Саламбо») 59

- Мусоргский-пианист 66

- Письма Мусоргского к А. А. Голенищеву-Кутузову 74

- Неопубликованные письма В. В. Стасова 101

- Забытый современник М. П. Мусоргского 107

- Мусоргский на советской сцене 113