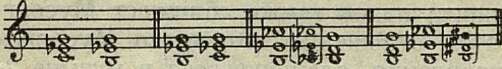

Употребление определенных мелодических оборотов вызывает и соответственные гармонические средства. Уже упоминалось, что интервал уменьшенной кварты входит в состав аккорда VI минорной ступени, определяющего весь характер темы Бориса. Это находится в несомненной связи с использованием уменьшенной кварты в мелодии. То же самое можно сказать и об увеличенном трезвучии, которое для выражения скорби, томительного ожидания беды имеет большое значение. Как раз увеличенное трезвучие входит в гармонизацию лейтмотива «совести» в различных моментах оперы. Для передачи страданий Бориса весьма типичны такие гармонии:

Прим. 13

Нетрудно видеть — во всех этих оборотах присутствует уменьшенная кварта.

Дорийская секста, прибавленная сверху к минорному трезвучию, создает малый септаккорд (в обращении). Этой именно гармонией характеризует Мусоргский патетические моменты в обрисовке Годунова (особенно в монологе первой редакции). Дорийская секста, добавленная к тонической гармонии, сразу же уничтожает ее «тоничность», превращая ее в квинтсекстаккорд субдоминанты. Благодаря такого рода последованиям гармонические функции у Мусоргского становятся менее определенными; нередко можно ощущать колебания в функциональном значении аккордов.

Это обстоятельство весьма существенно для стиля Мусоргского и связано опять-таки с особенностями русской народной гармонической системы. Очень характерны для Мусоргского глубокие субдоминантные отклонения — VII натуральная минорная ступень, 2-я пониженная ступень и т.д.1. Эти обороты нередко также встречаются в русских песнях и употребление их Мусоргским подтверждает органическую связь его языка с народной музыкой.

Для гармонии Мусоргского характерна особая трактовка мажорного трезвучия, как аккорда необычайно полнозвучного, торжественного. Отсюда вытекает преимущественное использование при этом среднего регистра и октавные удвоения голосов. Цепь мажорных трезвучий (обычно чередующихся по терциям — большим и малым) составляет даже особого рода тему, характеризующую какое-то царственное ликование. Провозглашение Бориса царем (Шуйский), многолетие и здравица ему построены целиком на мажорных трезвучиях2. Особенно характерна аналогичная последовательность: С (As) — В — G — Е — С при словах Федора: «Наше царство из края в край...» (стр. 128, 180). Той же темой пользуется Мусоргский и в тех случаях, когда речь идет о самозванце — претенденте на царство.

Очень важным для музыкального языка Мусоргского является созревание новых ладов, в частности увеличенного. Отмечая влияние Мусорг-

_________

1 См., например, монолог в обеих редакциях Мусоргского.

2 Это вовсе не означает, что народ и Шуйский действительно ликуют при избрании Бориса; эта тема характеризует царственность, как отвлеченное понятие, без выражения отношения к нему действующих лиц.

ского на творчество позднейших композиторов (в особенности на Дебюсси), исследователи обычно не указывают на формирование уже у Мусоргского новых ладов, столь характерных, например, для музыки импрессионистов. Новые лады у Мусоргского, конечно, не получают еще столь законченного вида, как это можно наблюдать, например, в позднем творчестве Римского-Корсакова. Однако само противопоставление сугубой диатоники, часто реализующейся в форме старинных ладов, и хроматики — очень существенно: этим достигается необычайная ладовая гибкость музыкального языка. Необходимо попутно заметить, что хотя диатоника Мусоргского органически связана с особенностями русской народной музыки, — все же Мусоргский не избежал здесь и влияний романтизма. Особое сочетание старинных и новых (например увеличенного) ладов также сближает Мусоргского с поздними романтиками. В этом отношении творчество Мусоргского не отступает от основного направления, сложившегося в музыке 2-й половины XIX века1, хотя он и приходит к нему иным путем — через усвоение народных влияний.

Мы коснулись лишь немногих, частных, вопросов музыкального языка Мусоргского. Широкое обобщение всех средств выразительности, применявшихся Мусоргским, несомненно последует после ряда конкретных анализов. Настоящая работа — лишь опыт подобного анализа.

_________

1 Приблизительно то же обстоятельство отмечено В. А. Цуккерманом по отношению к Римскому-Корсакову (см. его статью в «Советской музыке» № 10–11, 1938 г. — «Римский-Корсаков и народная песня»).

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Автобиографическая записка 9

- Великий новатор музыкальной драмы 13

- К новым берегам... 26

- О музыкальном языке Мусоргского 35

- Образ Бориса в опере Мусоргского 44

- Мусоргский и Флобер (к истории либретто оперы «Саламбо») 59

- Мусоргский-пианист 66

- Письма Мусоргского к А. А. Голенищеву-Кутузову 74

- Неопубликованные письма В. В. Стасова 101

- Забытый современник М. П. Мусоргского 107

- Мусоргский на советской сцене 113