жение тональности. Но тут возникла проблема: как «отменить» тональность, не открывая двери музыкальной анархии? Годы от 1908 до 1921 были для Шёнберга периодом, когда единственным руководящим принципом в творчестве он признавал свой личный вкус. Тональности не существовало, тематическое развитие было излишне. Показательно то, что Хаба считает оперу Шёнберга «Ожидание» (“Erwartung”), написанную

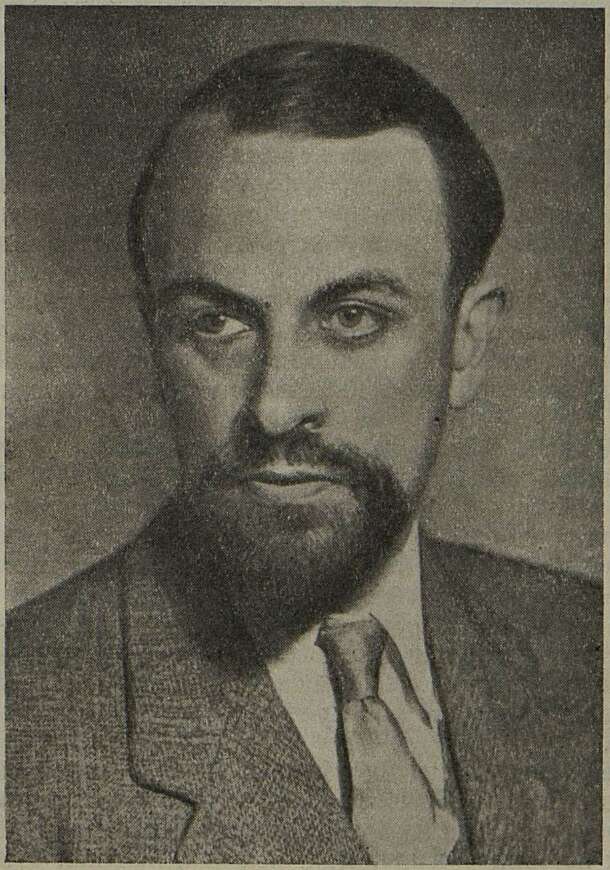

Алан Буш

в этот период, одним из «шедевров» так называемого «атематического» стиля. Сам Шёнберг, однако, не успокоился на этом анархическом, субъективизме. Он пытался найти некое теоретическое решение в двенадцатитоновой системе.

Двенадцатитоновая система — по Шёнбергу — заменяет тональность, определенной «темой». Эта тема должна обладать определенными характерными свойсхвами: прежде всего в такой «теме» должны быть использованы все двенадцать полутонов, но ни один из них не должен появляться больше, чем один раз. Таким образом, тема, на которой построена какая-либо пьеса в «двенадцатитоновой системе», состоит всегда из той или иной последовательности всех двенадцати полутонов. Такого рода последовательность называется «основным образом» (Grundgestalt).

«Основной образ» является по сути дела основой для всевозможных мелодических, гармонических и контрапунктических приемов. Grundgestalt можно использовать в различных формах, причем в любой из этих форм «основного образа» отдельные интервалы могут быть использованы в своем обращении. И, наконец, допускается транспозиция «темы» в середине октавы, т. е. на уменьшенной квинте. Вся композиция — по Шёнбергу — должна строиться исключительно из этого материала. В ней не допускается ни одной фразы, ни одной ноты вне этой «двенадцатитоновой темы».

Анализируя с технологической точки зрения «атематический метод» А. Хаба и «двенадцатитоновую систему» А. Шёнберга, — мы можем сделать некоторые выводы: для «атематического метода» никакого практического применения в будущем не предвидится; отбрасывая тему как основу музыкальной композиции, Хаба устраняет естественный фундамент, на котором может быть прочно построено какое бы то ни было музыкальное произведение. Тему он заменяет неопределенным творческим инстинктом, руководясь лишь субъективным вкусом. Такой «принцип» композиции есть, по существу, уничтожение жизненных принципов музыкального творчества. О художественной стороне этого «метода» и говорить не приходится: это самое настоящее мракобесие, прикрываемое мистической схоластикой реакционной «теории» Штейнера.

Несколько иначе обстоит дело с двенадцатитоновой системой. Здесь мы видим попытку внести известный порядок в хаос. Творческий инстинкт — по Шёнбергу — должен контролироваться разумом. Воображение композитора должно работать в рамках плана, согласно которому отдельные части произведения должны быть непосредственно связаны друг с другом. И, хотя эта связь частей и элементов музыкального произведения в целом носит обычно формальный характер, — все же, с точки зрения технологической, в двенадцатитоновой системе есть что-то от научного планирования. Поэтому кое-что здесь представляет несомненный интерес — конечно, при критическом отношении к «шёнберговской школе».

Почти все композиторы, писавшие в шёнберговской системе, были венскими музыкантами. Албан Берг и Антон Веберн, так же как и сам Шёнберг, проявляли в своем творчестве болезненную нервозность и склонность к истерии — черты, типичные для психики буржуазной интеллигенции периода загнивания империализма. Вследствие этого большая часть произведений, написанных в двенадцатитоновой системе, — крайне истерична. Чрезмерная чувственность и чувствительность к упадочным переживаниям личности в современном капиталистическом обществе, — при пассивном отношении к борьбе за коренное изменение реакционной действительности, неверие в победный исход этой социальной борьбы — вот отвратительные особенности мировоззрения многих буржуазных интеллигентов-музыкантов современного Запада. Именно поэтому необходим строго критический подход и к теоретическим и к творческим работам Шёнберга и его «школы».

Современные западные композиторы, из которых одни произвольно применяют звукоряды народной музыки, а другие — изобретают собственные лады и звукоряды, отличаются друг от друга — главным образом — по характеру тематического развития. У Стравинского, Воган

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Под солнцем Сталинской Конституций 9

- Подлинный творец новой жизни 11

- «На поле Куликовом» — симфония-кантата Ю. Шапорина 16

- Скрипичный концерт Н. Я. Мясковкого 25

- Песни братьев Покрасс 30

- Оперные жанры «Кармен» 33

- Поздний Верди 50

- Первый конкурс дирижеров 66

- Советские школы пианизма. Очерк 2: Генрих Нейгауз и его школа 71

- Концерты у озера Хасан 85

- Концерты Алана Буша в Москве 88

- Неудачный показ 90

- «Времена года» Гайдна на концертной эстраде 92

- Декада советской музыки 93

- Конкурс смычковых квартетов 94

- Конкурс вокалистов 95

- Филиал Ленинградского оперного театра им. Кирова 95

- Крымская государственная филармония 95

- Контролировать работу музыкальных организаций 96

- Забытый участок музыкальной культуры 97

- О новом переводе «Мадам Беттерфляй» 98

- Музыкальная жизнь на Западе 100

- Современные течения западной музыки 105

- По страницам зарубежной музыкальной прессы 114

- Письмо из Испании 115

- Письмо из Австралии 116

- «Лети, мое сердце» из оперы «Дума про Опанаса» 117