но сильное: после торжественной клятвы снова возникает образ воинов, спокойно и уверенно ожидающих решительной битвы.

В этом хоре Шапорин предстает перед нами одновременно как симфонист и как замечательный музыкальный драматург.

Третья часть симфонии-кантаты — «Баллада витязя» — написана в форме темы с вариациями. Пользуясь вариационными принципами развития, Шапорин находит для каждого поэтического образа текста адекватное музыкальное выражение и, тем самым, преодолевает стандарт куплетной песенной формы. В «Балладе витязя» перед слушателем вновь — яркий индивидуальный образ. Это — образ русского воина.

Тема, излагаемая оркестром, носит сосредоточенный, полный сдержанной силы, характер. Первая вариация отличается широким взмахом лирической мелодии; плавные фигурации сопровождения как бы дорисовывают картину русской степной природы:

Опять с вековою тоскою

Пригнулись к земле ковыли.

Опять за туманной рекою

Ты кличешь меня издали...

Две следующие вариации носят более оживленный характер и резко контрастируют лирически-спокойной первой вариации. Но общий характер сосредоточенного раздумья сохранен. И вот неожиданно на фоне тревожных триольных ритмов звучат знакомые нам интонации темы боевой тревоги.

Последние страницы баллады замечательны необычайной волевой устремленностью. Из лирического спокойствия возникает всесокрушающая энергия. Вызов врагу, желание сразиться с ним, уничтожить его — звучат в последнем эпизоде, непосредственно приводящем к картине битвы.

Картина битвы (хоровая сцена «Идут века») написана с громадным драматическим размахом. Меньше всего в ней внешней, «батальной» изобразительности. Композитор стремился воплотить в ярких и полнокровных художественных образах глубокие историко-философские обобщения. Сюжетность и программность необычайно органично сочетаются здесь со строгой сонатной формой. По мастерству композиции и яркости художественного воплощения это — подлинно классическое произведение.

Обе темы сонатной экспозиции рисуют свирепый облик врага. Первая тема заимствована из пролога (см. пример 1), но здесь, в ином изложении, она приобретает еще более мрачный характер. Вторая тема отличается каким-то буйно-исступленным характером; слышатся дикие крики монгольской орды, надвинувшейся на русскую землю.

Очень выразительно построена разработка, рисующая самую картину решительного боя. Разработка задумана и написана как большая музыкально-драматическая сцена. Главные действующие лица — витязь, русский народ, татары. Бешеный натиск татарских орд, героические возгласы русских воинов, скорбные интонации женского хора сливаются в одну яркую, динамичную картину битвы. В разработке композитор создает ряд превосходно очерченных драматических образов.

Энергичное развитие музыкальных мыслей разработки прерывается вступлением репризы. Возникает новый музыкальный образ, полный

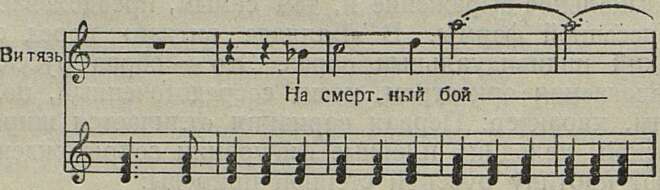

мужественной силы, говорящий о конечной победе народа. На фоне трубных возгласов звучит призыв витязя — «На смертный бой! Сломить ярём постылый, иль умереть!»

Прим. 7

Эта мелодия возникает из темы монолога Дмитрия Донского как призыв народного полководца, воплотившийся в грозную, реальную силу.

С большим мастерством Шапорин подводит здесь итог всему музыкальному развитию. Это — итог в результате напряженной драматической борьбы. Идейно-эмоциональный смысл конечного вывода — мужественная готовность бороться за свободу родины, до полной победы.

Музыкальное развитие в больших драматических сценах (вторая и четвертая части) идет к утверждению этой основной мысли. В динамичности развития, в громадном оптимизме конечного вывода — большая впечатляющая сила музыки Шапорина.

Колыбельная (меццо-сопрано, хор, оркестр) — проникновенный музыкальный эпизод, рисующий народное горе. Это плач матерей и детей по павшим в бою отцам и мужьям. И в то же время эта печаль проникнута сознанием того, что близкие пали за правое дело: «за родимый край во честном бою пал твой дедушка и отец родной».

Слова колыбельной — народные; народность ярко выражена и в каждом мелодическом обороте, в ладово-гармонической структуре, в характерных полифонических сплетениях подголосков. Простая и выразительная мелодия колыбельной сопровождается мягкими хоровыми звучаниями.

Шестая часть симфонии-кантаты — хор вестников — своим радостным, ликующим характером резко отличается от всех предшествующих эпизодов, являясь, вместе с тем, логическим выводом из всего развития.

Радость победы, радость освобожденного народа — вот содержание хора вестников. Торжественные фанфары, светлые мажорные звучности, радостно-возбужденные интонации хора и солиста (витязь) — рисуют яркую картину всенародного праздника.

Эпилог написан в форме кантаты. Действие переносится в наши дни. Эпилог — размышления нашего современника об историческом прошлом русского народа, заключительная, подытоживающая часть симфонии-кантаты.

Вначале снова звучит тема боевой тревоги, но теперь она носит эпический, повествовательный характер. Она звучит, как воспоминание о давно прошедших временах. Далее следует монолог современника, выдержанный в тоне величественного и спокойного раздумья:

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Под солнцем Сталинской Конституций 9

- Подлинный творец новой жизни 11

- «На поле Куликовом» — симфония-кантата Ю. Шапорина 16

- Скрипичный концерт Н. Я. Мясковкого 25

- Песни братьев Покрасс 30

- Оперные жанры «Кармен» 33

- Поздний Верди 50

- Первый конкурс дирижеров 66

- Советские школы пианизма. Очерк 2: Генрих Нейгауз и его школа 71

- Концерты у озера Хасан 85

- Концерты Алана Буша в Москве 88

- Неудачный показ 90

- «Времена года» Гайдна на концертной эстраде 92

- Декада советской музыки 93

- Конкурс смычковых квартетов 94

- Конкурс вокалистов 95

- Филиал Ленинградского оперного театра им. Кирова 95

- Крымская государственная филармония 95

- Контролировать работу музыкальных организаций 96

- Забытый участок музыкальной культуры 97

- О новом переводе «Мадам Беттерфляй» 98

- Музыкальная жизнь на Западе 100

- Современные течения западной музыки 105

- По страницам зарубежной музыкальной прессы 114

- Письмо из Испании 115

- Письмо из Австралии 116

- «Лети, мое сердце» из оперы «Дума про Опанаса» 117