ковского в тех, очень типичных для него случаях, когда отклонение происходит на фоне органного пункта, сохраняющего незыблемую основу главной тональности. Мы можем проследить это на упоминавшемся оркестровом вступлении к сцене у графини («Пиковая дама»), где чередуется проведение мотива в fis-moll и в h-moll, при неизменной стержневой доминанте fis. Типичные случаи такого рода отклонений, скованных основной тональностью — в мотиве побочной партии 6-й симфонии (D — Е — D), в заключительной части «Сцены и ариозо» Ленского («Под кровом сельской тишины росли с тобою вместе мы» — 1-я картина «Онегина»1 , Е — fis — Е — А — Е).

Мелодика Чайковского неотрывна от его гармонии2 и вместе с ней насыщена динамикой ладотональных функций. При этом, точно так же как и в гармонии — «обыгрывание» этих функций приобретает самодовлеющий характер. Отсюда культивирование тех мелодических средств, которые динамизируют тяготение мелодической линии к опорным звукам, как напр. излюбленные Чайковским задержания.3 В этом смысле его мелодика в корне противоположна бетховенской, которая в зрелом периоде освобождается от размягчающих моментов и приобретает лапидарный устойчиво-диатонический характер. Вот к примеру несколько типичнейших для Чайковского мелодических образований:

1. Мелодия, основанная главным образом на задержаниях и внеаккордовых звуках:

Прим. 9.

По такому же принципу построена мелодия в другом месте той же сцены, в оркестровом сопровождении, передающем момент наибольшего душевного напряжения Татьяны («Ах, няня, сделай одолженье»):

Прим. 10.

Здесь кроме гармонических средств большую роль играет тревожное нагнетание ритма.

На остроте внеаккордовых звуков основана такая типичная для Чайковского мелодия, как ария Лизы «Откуда эти слезы» («Пиковая дама»). Часто мелодия Чайковского заключает в себе возможность окружения ее задержаниями в других голосах. Такой густой цепью задержаний окружена напр. побочная партия «Франчески».4

2. Мелодия, основанная на замедленном гаммообразном подходе к опорному звуку («смакующем» его). Примером может служить приведенный выше мотив финала 6-й симфонии (то же и в коде финала: органный пункт на h). Еще более типичный случай в романсе «Ночь» (ор. 73):

_________

1 Изд. Музгиза, стр. 54.

2 Глубоко отлична в этом смысле от Чайковского мелодика P.-Корсакова. Исходя из народно-песенной основы, Корсаков создавал мелодию по преимуществу орнаментального типа и к тому же часто не укладывающуюся в рамки мажоро-минорного мышления; для такого рода мелодии гармонизация являлась лишь извне привнесенными украшающими средствами. Поэтому, между прочим, Корсаков и любит варьировать гармонизацию мелодии. У Чайковского мелодический и гармонический замысел являются обычно единой и неизменной основой музыкальной мысли.

3 Культ задержания свойственен не только Чайковскому, но еще, пожалуй, в большей мере — Вагнеру. Однако динамически насыщенная мелодия Вагнера не обладает ладотональной целеустремленностью. Для Вагнера характерно неопределенное блуждание вокруг различных тональных центров; для Чайковского, наоборот, настойчивое утверждение главной тональности.

4 См. карм. парт., стр. 68, изд. Музгиза.

Прим. 11.

Отрывок, приведенный в прим. 2 и представляющий собой напряженный спуск мелодической линии через субдоминантовый «уступ» к опорному звуку h — одно из характернейших для Чайковского мелодических построений. Достаточно сказать, что различные варианты этого построения связываются у него с основным содержанием «Пиковой дамы», начиная с известного лейтмотива:

Прим. 12.

и проходя красной нитью через всю оперу.1

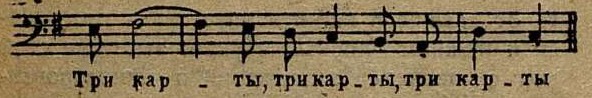

3. Мелодия, в которой замедленный подход к опорному звуку заострен цепью задержаний:

Прим. 13.

Такое же отчетливое использование этого приема мы найдем напр. в средней части Allegro con grazia из 6-й симфонии (органный пункт на D), в романсе «Ночь» (ор. 60). К этому приему в сущности сводится и знаменитая мелодия интродукции к Онегину, спускающаяся по «ступенькам хроматической секвенции».

Все сказанное выше не претендует, разумеется, на всестороннее раскрытие закономерностей формы Чайковского. Мы остановились лишь на отдельных типичных ее чертах. Это поможет нам разобраться в некоторых особенностях симфонизма Чайковского.

Начнем с принципов образования главной партии. Бетховенская тематическая группа, в основу которой положен обычно сложный и противоречивый комплекс мотивов, представляет собой типичную завязку действия. Уже в ее рамках Бетховен развертывает сложный процесс столкновений и контрастов, который однако вначале никогда не обнаруживает всех своих сторон и не предрешает исхода действия. Часто уже в ядре бетховенской партии даются ростки антагонистических сил, которые впоследствии вступают в острый конфликт. Таковы напр. начальные 4 такта Appassionat’ы, состоящие из двух контрастирующих мотивных построений (такты 1, 2, 3 — с одной стороны и такт 4 — с другой). Данные вначале в слитном виде, они постепенно обнаруживают свои противоположности и отчленяются, разрастаясь зачастую до самостоятельных построений. В сонате ор. 31 № 2 (d-moll) процесс формирования темы еще более сложен: первые 20 тактов, которые дают уже основные элементы темы, носят вместе с тем характер прелюдирующего затактового образования; лишь с 21 такта один из элементов (мотив Largo) формируется в компактный период, второй же элемент (мотив Allegro) получает свое настоящее развитие еще позднее — в группе 2-й темы (такт 41).

Другой, не менее характерный для Бетховена процесс темообразования мы находим в 1 части 3-й симфонии, где основной мотив постепенно отвоевывает себя в сложном извилистом процессе взаимодействия с производными, контрастирующими образованиями. Не останавливаясь подробно на разборе этой части, который неоднократно приводился исследователями Бетховена, хочу лишь указать на один характерный момент: изложение главной партии

_________

1 Наиболее характерные из этих мест: в арии Германа — «Я имени ее не знаю», в реплике Германа в комнате Лизы во время появления графини («Могильным холодом повеяло», стр. 83–84), в романсе Полины, в реплике Лизы «Что вы хотите от меня, что сделать я могу» (та же картина, стр. 95), в реплике Германа — «О, как я жалок и смешон» (сцена на балу, стр. 140), в его же партии— у графини («Бежать хотел бы прочь, но нету сил», стр. 154), в казарме («Бедняжка, в какую пропасть я завлек ее с собою, стр. 181) и т. д.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 2

- Выполним наш долг перед колхозами 4

- О критике и тактике 6

- «Леди Макбет Мценского уезда» 12

- О творческом пути Михаила Гнесина 35

- О симфонизме Чайковского 55

- Проблема музыкального фольклора 70

- В борьбе за учебник теории музыки 95

- Музыка в драматическом театре 100

- К публикации двух неизданных писем Чайковского 104

- Неопубликованные письма П. И. Чайковского 105

- Новое о забытых музыкальных произведениях Чайковского 107

- Дом-музей П. И. Чайковского в Клину 109

- 1. Музыкальная промышленность 111

- О работах лаборатории ф-ки духовых музыкальных инструментов им. «Пятилетия Октября» 111

- 2. ССК. Хроника 117

- 3. Концертная жизнь 118

- 4. Музыкальный театр 122

- 5. Массовая музыкальная работа 127

- 6. Хроника 134

- Сатирикон 136

- Махмуд Рагиб. Западноевропейская музыка в Турции 141

- Хроника зарубежной музыкальной жизни 149

- Критика и библиография 151

- Нотография 157