Повышения художественного уровня спектаклей и включения в ререпертуар лучших опер русских композиторов настоятельно требовалии зрители.

В архивах Большого театра сохранилось покрытое сотнями подписей письмо от зрителей, решительно настаивавших на том, чтобы в репертуар была включена опера Бородина «Князь Игорь», которая уже несколько лет шла в Москве на частной сцене. Авторы письма справедливо возмущались тем, что Большой театр, с его значительными музыкальными и постановочными средствами, игнорирует одну из замечательных жемчужин русской оперы. Дирекция театра вынуждена была посчитаться с требованиями зрителя: «Игорь» был поставлен.

Не могла дирекция казенных театров не считаться и с возрастающими требованиями к исполнителям и художественным руководителям.

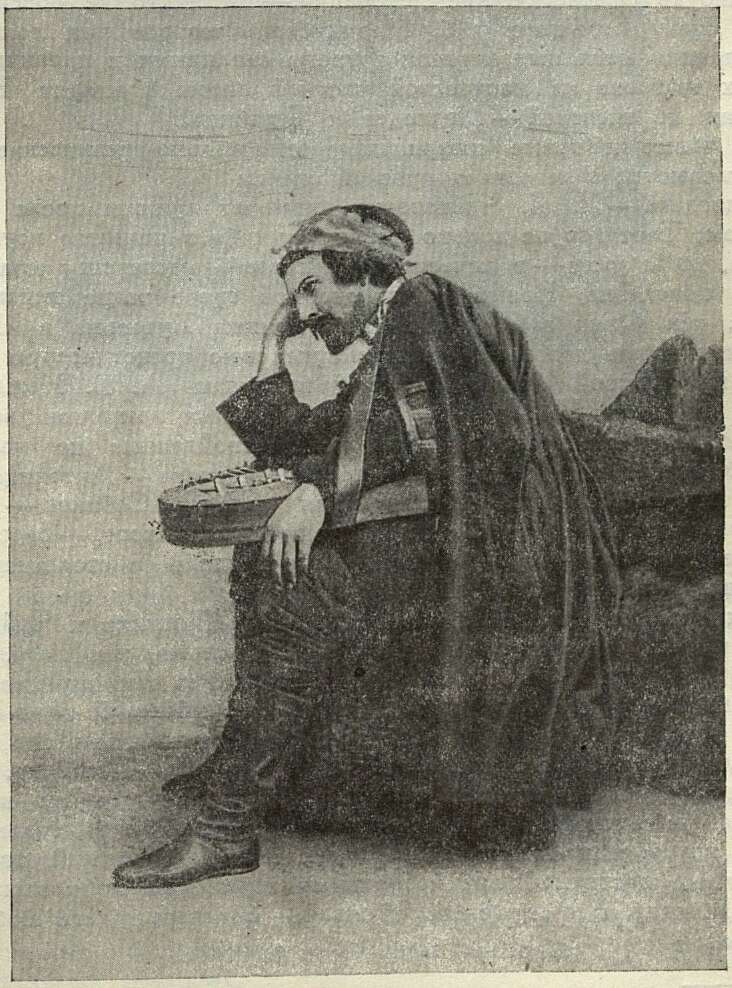

И. В. Ершов в роли Садко

К концу прошлого столетия один за другим появляются крупнейшие мастера оперной сцены, выдвинувшиеся на работе в частной опере.

Во главе оркестра Большого театра становится высокоодаренный В. И. Сук, до этого с огромным успехом руководивший частной оперой в провинции и осуществлявший там такие капитальные постановки, как «Руслан» или «Садко». Во главе хора становится замечательный мастер своего дела У. И. Авранек. Под их руководством оркестр и хор Большого театра, наряду с оркестром и хором петербургского б. Мариинского театра, завоевывают себе мировую известность.

В оперу приходят художники такого дарования и размаха как Коровин, Головин, Рерих, Васнецов. Некоторыми их декорациями Большой и б. Мариинский театры пользуются и поныне.

Видоизменяется, разумеется, и задача художника: зритель настойчиво ищет и требует исторического правдоподобия, художественного реализма. Да и невозможно к «Борису» или «Псковитянке» писать какие-нибудь фантастические декорации, — им никто не поверит!

На сцену Большого и б. Мариинского театров чем дальше, тем чаще, принимаются выдающиеся артисты столичных и провинциальных частных театров: из московской частной оперы приходят Ершов и Шаляпин, из киевской — Медведев и Тартаков.

Все новые и новые совершенные музыкально-сценические образы запечатлеваются в летописях русской оперы:

Медведева — П. И. Чайковский называет лучшим после Фигнера Германом; Тартаков не только проявляет себя в качестве крупнейшего мастера, но и учит — в качестве режиссера — мастерству молодое актерское поколение; Ершов дарит оперной сцене такие неповторимые образы, как Финн в «Руслане» или Гришка Кутерьма в «Китеже».

Растут новые дарования, начинающие свою артистическую деятельность на оперной сцене: начинают выступать А. В. Нежданова и Л. В. Собинов. И снова перед изумленными зрителями возникают музыкально-драматические образы, не превзойденные по мастерству, художественной правде и обаянию: Нежданова — Антонида, Людмила, Волхова, Лебедь, Шемаханская царица; Собинов — Ленский.

«Появление молодого Собинова в партии Ленского, — рассказывает один из очевидцев, — я живо помню, оно совпало со столетием со дня рождения Пушкина (1899 г.).

Для нас, галерки, это было воскресение Пушкина и Чайковского. В первый раз Ленскому было “без малого осьмнадцать лет”, а не 35 и не 40. В первый раз он был “с душой прямо геттингенской, красавец в полном цвете лет”, а не потертый тамбовский Дон-Жуан во фраке. Это был Ленский Пушкина. У Собинова каждое слово Пушкина доходило до крайних пределов нашей “Камчатки” — галерки.

При серебряной красоте голоса Собинов никогда им не заслушивался до самозабвения, до слепого поклонения звуку, только звуку, голому звуку, как Мазини. Его голос был благородный, тончайший, отзывчивый инструмент, на котором он играл “высокую важную песню” (Пушкин). Его не только слушали, — ему верили, его любили, его жалели»1.

_________

1 Посетитель галерки, «Первый Ленский» Газета «Сов. искусство» от 23 окт. 1934 г.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Композиторы приветствуют решение Верховного Суда 7

- Музыкальное искусство Узбекистана 8

- Узбекский музыкальный театр в Москве 17

- «Дума про Опанаса» — В. Юровского 22

- «Лирическая сюита» — Франца Сабо 35

- Песни И. Дунаевского 38

- Пушкин и русский оперный театр (Мусоргский и Римский-Корсаков) 46

- В борьбе за реализм 59

- Неизданные письма к С. И. Танееву 79

- Письма М. И. Глинки к С. А. Соболевскому 89

- Показ юных музыкантов 104

- Концерт из произведений советских композиторов 112

- 25 лет научно-музыкальной деятельности 113

- Сатирикон 118