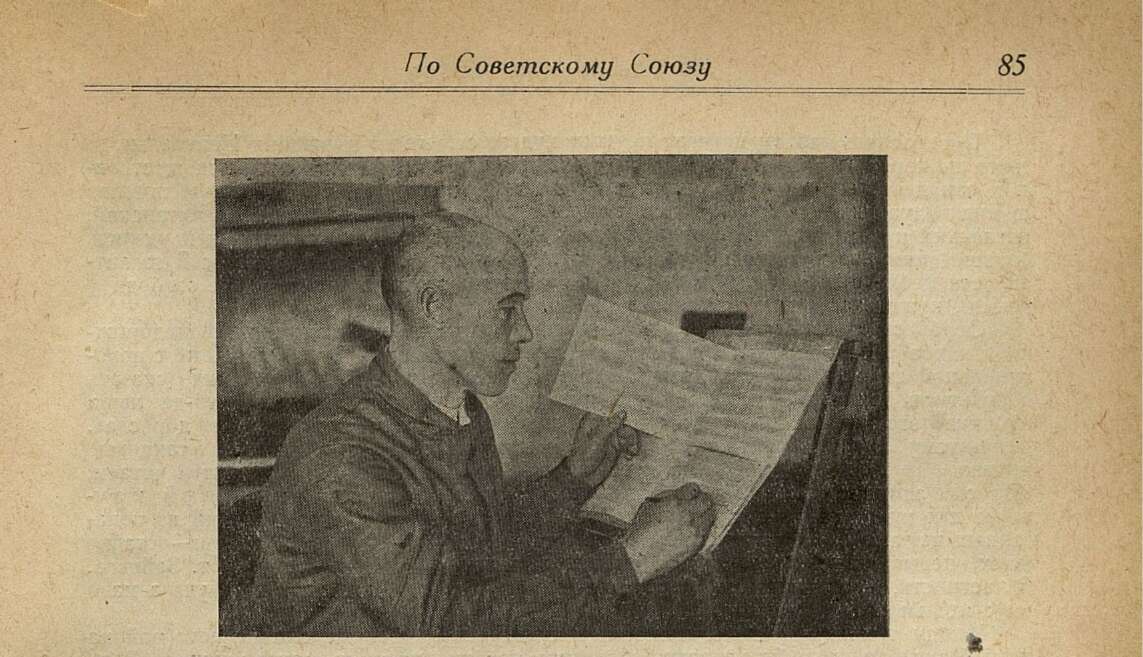

Руководитель пионерского духового оркестра села Паульское, тов. Гюнтер

О пионерском духовом оркестре (село Паульское, Марксштадтского кантона, колхоз им. Ворошилова), имеющем, несомненно, выдающееся значение в Республике немцев Поволжья, следует сказать особо. Руководитель этого детского оркестра — колхозник Давид Андреевич Гюнтер, музыкант-самоучка, научившийся в Красной армии играть на всех духовых инструментах, обладает, безусловно, большими педагогическими способностями. Характерно, что все участники оркестра, за исключением одного кларнетиста, работают в кружке с момента его организации (апрель 1933 г.). Колхоз полностью удовлетворяет нужды кружка и не в пример некоторым правлениям клубов дает ему полную возможность нормально вести учебу, не перегружает выступлениями и т. д. Благодаря этому все 14 ребят — школьники старших классов колхозной школы — получают необходимые сведения по музыкальной теории, хорошо разбираются в нотах и накопили солидный репертуар. Но тем не менее вопрос о репертуаре, — и это признает сам руководитель, — стается еще самым больным. Далеко не все в имеющемся репертуаре доброкачественно: нужна серьезная помощь в снабжении оркестра полноценной литературой. Оркестр, показавший на смотре прекрасную звучность, чистоту интонаций, достаточную музыкальную выразительность и гибкость, вполне заслуживает самого серьезного к себе внимания и, главное, систематической методической помощи.

Показом лучших номеров художественной самодеятельности авиашколы закончился третий вечер смотра.

На заключительном вечере, наряду с самодеятельностью, состоялся показ профессионального музыкального искусства республики. Вечер открылся маршем Кабалевского (из музыки к фильму «Аэроград»), исполненным симфоническим оркестром немецкой государственной филармонии. И уже исполнение первого произведения показало, как вырос оркестр за последние месяцы. Работа в Ессентуках летом 1936 г., под руководством опытных дирижеров, в сильной степени содействовала качественному росту коллектива.

Большое одобрение делегатов встретило исполнение оркестром сюиты композитора Г. Рейхенбаха. Это произведение, едва ли не впервые использовавшее в симфонической литературе немецко-поволжский фольклор, выявило в композиторе весьма культурного музыканта, хорошо знающего оркестр.

Старейшее музыкально-учебное заведение в Республике немцев Поволжья — Марксштадтская музыкальная школа (существующая уже 18 лет) — была представлена на олимпиаде малолетней пианисткой Шмидт, исполнившей (увы! на достаточно разбитом двуногом рояле — третью ножку заменила табуретка) детскую пьеску «У фонтана». Энгельсское музыкальное училище показало скрипичный квартет и один вокальный номер; ясно, что полного представления о работе этих музыкально-учебных заведений такая — более чем скромная — программа дать не могла.

Прекрасную работу показал кружок художественного движения Центрального дома пионеров г. Энгельса. На республиканской олимпиаде детской художественной самодеятельности в 1935 г. он получил почетную грамоту, денежную премию и индивидуальные премии. На смотре были показаны три танца — неаполитанский, китайский и норвежский. Отмечу попутно, что энгельсский кружок должен уделить больше внимания аналогичному коллективу в Бальцере, который, при всей талантливости ребят и руководителя (агроном Готфрид, отдающий кружку все свободное время), нуждается в методической помощи.

Особо следует остановиться на выступлении хора энгельсского железнодорожного клуба «Пролетарий». К сожалению, это выступление рисует отнюдь не с положительной стороны работу клуба и его правления. Что собственно можно сказать о культурной работе в клубе, когда сам зав. клубом утверждает, что-де наша публика (это железнодорожники-то!) до симфонической музыки «еще не доросла». Не потому ли и превратились духовой и струнный оркестры клуба в «танцовые кружки» (в одной из заявок на клубный оркестр народных инструментов читаем: «Просим администрацию клуба „Пролетарий“ чаще высылать танцовый кружок для культурного обслуживания»)? Неудивительно, что даже лучший из показанных на смотре кружков железнодорожного клуба — хоровой кружок — оставил всеже невыгодное впечатление, несмотря на энергию его руководителя, т. Зайцева. В частности, массовая песня Васильева-Буглая «Гибель Чапаева» прозвучала мало выразительно.

Между тем, при большем внимании к культурному обслуживанию своего района клуб безусловно мог бы наладить хорошую работу художественных кружков. Ведь примерно в таком же положении находился еще недавно оркестр народных инструментов, «числившийся» при клубе строителей имени «Первой пятилетки». Лишь благодаря настойчивости коллектива и энергии его талантливого руководителя — студента энгельсского музыкального училища т. Васильева — оркестр стал показательным коллективом при Доме, народного творчества, выдвинулся в передовые коллективы республики и за отличное выступление на 1-м Всесоюзном радиофестивале премирован вызовом в Москву. На смотре оркестр исполнил «Венгерский танец» № 6 Брамса и несколько оркестровых обработок песен народов СССР.

Следует отметить отличную концовку смотра — показ художественной самодеятельности N-ского полка. Вызывает сомнение лишь попури из народных немецких песен в исполнении шумового оркестра, — в частности песня Гейне «Loreley», в диковинной гармонизации неизвестного автора, прозвучавшая совсем пародийно.

Смотр закончился массовым исполнением польки и вальса, в котором наряду с Бальцером участвовали «пары» из Зельмана, Марксштадта и Энгельса.

Первый республиканский смотр народного творчества продемонстрировал не только достижения отдельных художественных коллективов. Он наглядно и убедительно рассказал о яркой, богатой, многокрасочной жизни трудящихся Советской республики немцев Поволжья.

Сем. Максимов

На границе Синь-Цзяня

В четырех тысячах километров от Москвы — в городе Фрунзе, столице Киргизии, заканчивается первый этап всего пути: я направляюсь с киноэкспедицией для записи материалов и съемки эпизодов, связанных с музыкой к фильму «Дружба» (режиссер Васильчиков). Второй этап — 175 километров на автобусе, переделанном из видавшего виды грузовика. Мы — в горах Тянь-Шаня на границе китайской провинции Синь-Цзянь. После степи мы поднимаемся в сказочной красоты Буамское ущелье. Дорога проложена на большой высоте. Далеко внизу в ущельи вьется река Чу, или правильнее (по-киргизски) — Чуй. Вокруг — суровые горы. Затем небольшой спуск — и мы на берегу озера Иссык-куль, одного из самых больших высокогорных озер мира. Озеро это напоминает море. С обеих сторон его обступают хребты Тянь-Шаня — Терскей Алатау и Кунгей Алатау. Неприступные каменистые вершины и грандиозные глетчеры резко контрастируют с прибрежной полосой, с ее пашнями, садами и типичными для Средней Азии высокими тополями. По Иссык-кулю нас везет небольшой пароходик, медленно рассекающий воды озера, невиданно лазурные и прозрачные. Через сутки — город Каракол (б. Пржевальск). Отсюда еще 35 километров на грузовике в горы — и я на месте своего назначения — в Джеты-Огузе.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Шесть песен о Ленине и Сталине 7

- «Горцы любят Серго» 11

- Пушкин в романсовом творчестве советских композиторов 17

- Пушкин и русский оперный театр 21

- Пушкинские романсы С. Фейнберга 39

- Романсы В. Нечаева и В. Мурадели на тексты Пушкина 53

- Пушкин в музыке ленинградских композиторов 60

- Девятая симфония Бетховена 63

- «Кантата о весне и радости» М. Юдина 73

- Встречи с Ник. Островским 77

- Два года на новостройке (Опыт работы квартета им. Калийного комбината в Соликамске) 86

- Первый смотр 93

- На границе Синь-Цзяня 96

- К итогам Всекиргизской олимпиады 99

- Удмуртская песня 101

- Двадцать пять лет хора им. Пятницкого 102

- Николай Тигранян 103

- Памяти А. Д. Кастальского 103

- Марина Козолупова и Даня Шафран 105

- Концерты из произведений Шопена 106

- Концерты из произведений советских композиторов 108

- Работа Научно-исследовательского музыкального института при МГК в области разработки и конструирования электромузыкальных инструментов 111

- Музыкальная конференция в Ташкенте 112

- Музыкальная жизнь Владивостока 113

- Вести из Вологды 114

- Великий Устюг 115

- Над чем работают московские композиторы 116

- Л. М. Сигал — «Школа для скрипки» 117

- Обработки и переложения Гр. Пеккера для виолончели и фортепиано 118

- «Виолончельная техника» — М. И. Ямпольского 119

- О работе редактора 120