напева — в Allegro — вакхическое празднество». В этой рабочей записи многое темно и неясно. Тем не менее она дает ключ к пониманию основного замысла— по меньшей мере двух последних частей 9-й симфонии. Дело здесь не только в введении хора. Как известно, Бетховен сильно колебался, вводить ли ему вокальные партии в 9-ю симфонию: еще за полтора года до окончания ее он думал написать инструментальный финал1. Но, разумеется, о случайности привлечения хора и солистов в финале 9-й симфонии не может быть речи.

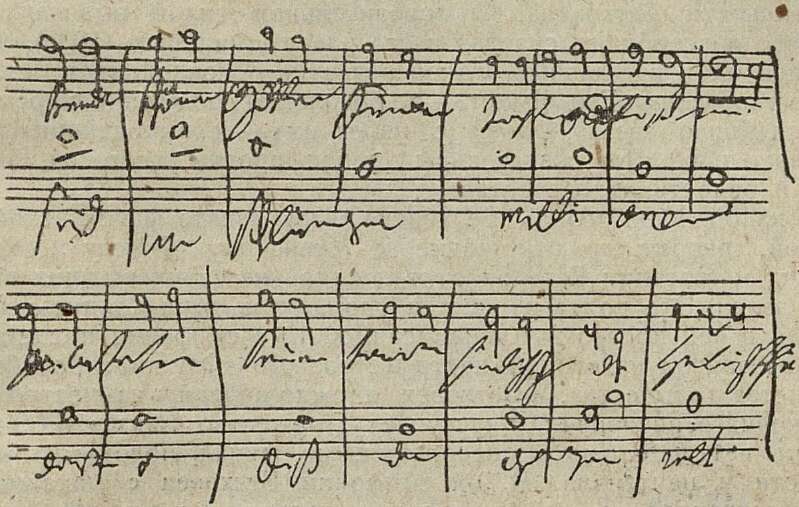

Автограф Бетховена. Набросок хора из 9-й симфонии.

Вся симфония посвящена одной проблеме, — я бы назвал ее «фаустовской» проблемой2. Фауст во всех своих рассуждениях и поступках ставит вопрос о человеческом счастье. Чувственная любовь, слава, богатство, погружение в мир искусства, возрождение образов исторического прошлого — ничто не удовлетворяет его. Гете направляет энергию старика Фауста на мир действительности, на общественный труд, на общее благо народа. На склоне своих лет Фауст начинает осушать болота. Но злая Забота («Frau Sorge») ослепляет его, и лишь тогда он познает смысл и цель жизни: это — счастье человечества, «свободный народ на свободной земле». Мефистофель в последний раз издевается над ним: после вдохновенных слов о «высшем миге» жизни, Фауст падает бездыханным. Лемуры тащат его в могилу, вмешивается «святейшая» католическая церковь, — Мефистофель сражен, и душа Фауста возносится в рай, со всем сонмом святых и прочими атрибутами католической церкви.

_________

1 Первый эскиз темы хора «К радости» в ее окончательном виде набросан в начале 1823 г.

2 Иногда говорят о фаустовской проблематике первой части 9-й симфонии. Я полагаю, что вся симфония дает разрешение «проклятым вопросам» Фауста, хотя и совершенно по-иному, чем это сделал Гете во второй части «Фауста» (законченной после смерти Бетховена).

Такова развязка трагедии у Гете. Его Фауст обманут, труд во имя общего блага не может дать истинного счастья. Приходится прибегнуть к гнилому компромиссу, к церковной догматике: все противоречия и мучительные вопросы разрешаются на том свете! Нужно быть слепым, чтобы отдать свою жизнь на служение народу и человечеству — вот тот реакционнейший вывод, к которому приходит Гете, не будучи в силах разрешить коренную проблему человеческого существования.

Иное — у Бетховена. Проблема человеческого счастья — индивидуального и общественного — таков основной стимул творческой деятельности Бетховена. С поразительной силой выявлена идея личного и всеобщего счастья в его опере «Фиделио» (1805), составляющей один из главных этапов развития основной идеи бетховенского творчества. Его «Фауст» — не бесплодно волнующийся романтик («светлейшую звезду давай с небес ему — и высочайшие земные наслажденья»). Это сознательный борец против угнетенья, за счастье и радость человечества.

В какой мере мысль Бетховена была занята фаустовской проблемой, говорит его отношение к гетевскому «Фаусту»: создание музыки к трагедии Гете он считал одной из своих высших творческих задач. Эго подтверждает и упомянутая выше запись: приведенная в ней программа ненаписанной 10-й симфонии представляет как бы эпизод из второй части гетевского «Фауста»: борьбу христианства и язычества. У Бетховена должно победить язычество: после «церковного песнопения» наступает «торжество Вакха». В 9-й симфонии нет церковного песнопения, но финал полон «языческой» радости и пантеизма. В 9-й симфонии Бетховен с максимальной художественной яркостью воплотил основную идею своей творческой жизни — идею полной победы освобожденного человека над гнетом и торжества свободного индивидуума и свободного коллектива.

Не прибегая в данной, небольшой по размерам, статье ни к каким видам специфического музыкального анализа, я, естественно, лишен возможности проследить последовательно передачу музыкальными средствами этой идеи на протяжении всех частей симфонии. Однако хотелось бы напомнить читателю некоторые особенности строения отдельных частей.

•

Первая часть симфонии (Allegro mа non troppo un росо maestoso) отличается от всех предыдущих первых частей симфоний, написанных до 9-й, своими необычайными масштабами. Основная героическая тема ее рождается на полной ладотональной неопределенности. Перед нами вновь возникает музыкальная мысль, принадлежащая к числу тех бетховенских тем, которые Р. Роллан называет «наполеоновскими», «лапидарными», посгроеннными на «суровых и отрывистых» интонациях. Тема пронизывает собой всю первую часть симфонии до такой степени, до какой ни один композитор, и даже сам Бетховен, никогда еще не доходил. Этот почти монотематизм так велик, что остальные темы (напр. си-бемоль-мажорная «гладкая», спокойная побочная) совершенно отступают на второй план.

Разыгрывается величественная борьба на интонациях первой героической фанфарной темы, подвергающейся сложнейшей трансформации.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Шесть песен о Ленине и Сталине 7

- «Горцы любят Серго» 11

- Пушкин в романсовом творчестве советских композиторов 17

- Пушкин и русский оперный театр 21

- Пушкинские романсы С. Фейнберга 39

- Романсы В. Нечаева и В. Мурадели на тексты Пушкина 53

- Пушкин в музыке ленинградских композиторов 60

- Девятая симфония Бетховена 63

- «Кантата о весне и радости» М. Юдина 73

- Встречи с Ник. Островским 77

- Два года на новостройке (Опыт работы квартета им. Калийного комбината в Соликамске) 86

- Первый смотр 93

- На границе Синь-Цзяня 96

- К итогам Всекиргизской олимпиады 99

- Удмуртская песня 101

- Двадцать пять лет хора им. Пятницкого 102

- Николай Тигранян 103

- Памяти А. Д. Кастальского 103

- Марина Козолупова и Даня Шафран 105

- Концерты из произведений Шопена 106

- Концерты из произведений советских композиторов 108

- Работа Научно-исследовательского музыкального института при МГК в области разработки и конструирования электромузыкальных инструментов 111

- Музыкальная конференция в Ташкенте 112

- Музыкальная жизнь Владивостока 113

- Вести из Вологды 114

- Великий Устюг 115

- Над чем работают московские композиторы 116

- Л. М. Сигал — «Школа для скрипки» 117

- Обработки и переложения Гр. Пеккера для виолончели и фортепиано 118

- «Виолончельная техника» — М. И. Ямпольского 119

- О работе редактора 120