многих потерянных — говорит о большом и серьезном интересе самого композитора к песне. Вебер — одно из важных звеньев в длинной цепи германских композиторов, начиная от «Шуберта XVII столетия» — Адама Кригера — и кончая непосредственными предшественниками Вебера вроде Петера Шульца, чьи «Песни в народном духе» появились между 1781−1790 гг. Не трудно было бы у мастеров песни до Вебера отыскать ряд элементов, характерных и для песенного творчества Вебера. Но Вебер отдельные элементы объединил и интенсифицировал. Освобождение вокального стиля от засилия со стороны стиля инструментального, конечно, характерно и для Моцарта и еще больше для Гайдна и, наконец, для Бетховена. Но и у Бетховена еще в его песнях инструментальный подход к голосу достаточно силен. Не только такие изумительные, по чисто-музыкальному содержанию, песни, как напр. «Блаженство грусти» («Die Wonne der Wehmut»), но и вокальные партии в заключительной части 9-й симфонии хорошо показывают эту, в основном, инструментальную установку в творчестве Бетховена. Вебер, с ясно осознанной эстетической целеустремленностью, песню стремится сделать песней, т. е. прежде всего музыкой именно для человеческого голоса.

Такой композитор должен был быть сам певцом. Вебер им и был — как и наш Глинка (с подлинно вокальной природой его романсов) также был прирожденным певцом.

Вебер уже с детства выслушивал советы своего отца: «Никто не может хорошо писать для голоса, никто не может сочинить хорошей оперы, кто сам как следует не умеет петь». У знаменитого певца Валлисгайзера (выступавшего под именем Valesi) Вебер воспринял основы вокального искусства. О Вебере сохранилась слава, как о превосходном певце, которому, однако, трагический случай (он по ошибке хлебнул азотной кислоты) если не совсем разрушил, то ослабил голос. Друг Вебера, сам хороший музыкант, зоолог Лихтенштейн, рассказывает: «Малоизвестные еще тогда [в 1812 г.] его песни, им самим исполняемые с неподражаемой выразительностью, слабым, но необыкновенно приятным голосом, под собственный виртуозный аккомпанемент гитары, были самым совершенным, что когда-либо, кем-либо в этой области делалось; песни Вебера раскрывали к нему все сердца».

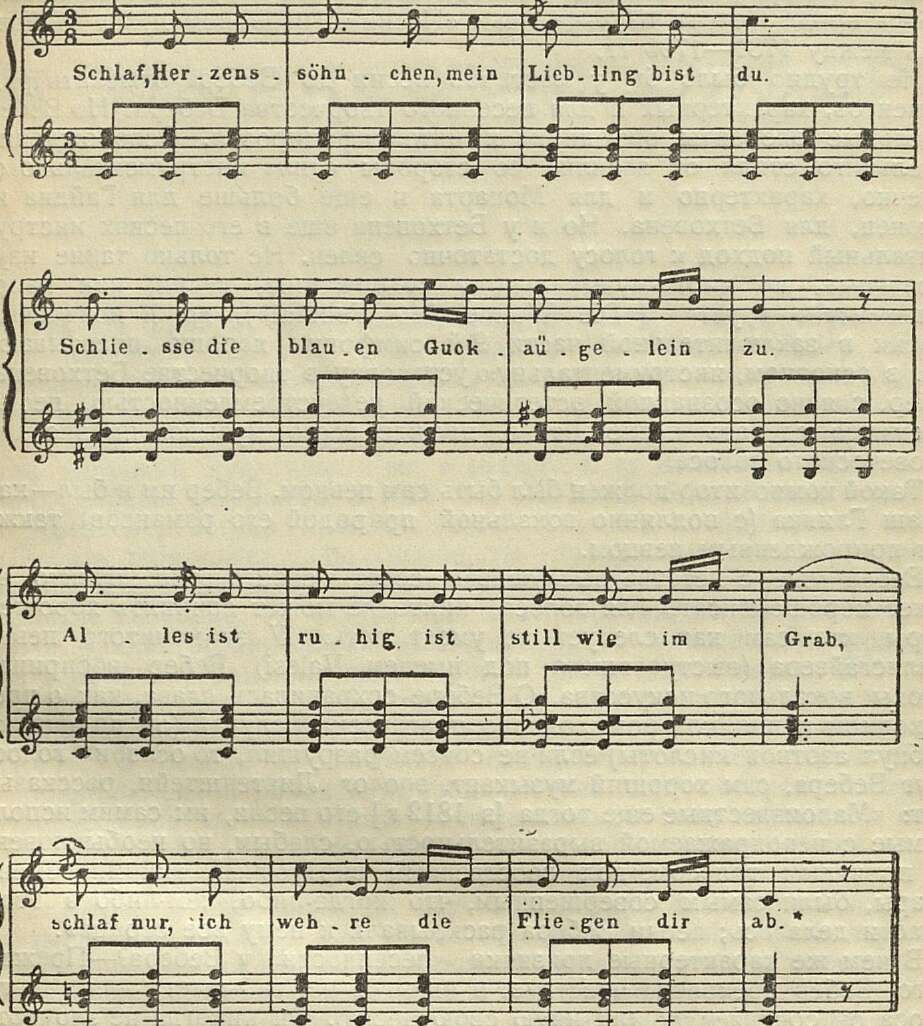

В чем же характерные признаки «песенности» у Вебера? — Прежде всего, Вебер прекрасно чувствует и никогда не забывает, для какого голоса он сочиняет ту или иную свою песню. Он никогда не злоупотребляет естественными границами конкретных голосовых регистров. Его песня никогда не вызовет у исполнителя искусственного напряжения голосового аппарата, она льется легко и непринужденно. Вместе с тем Вебер не пишет свои песни для какого-либо исключительного голосового диапазона. При анализе его песен невольно обращаешь внимание на то, что они редко превышают объем децимы. В этом смысле Вебер умеет реализовать свои художественные замыслы, имея в виду «средние» голосовые данные. Его мелодическая линия не отличается угловатостью, она ищет удобных интервальных ступеней для своих подъемов и спусков. В песнях Вебера — глубокое, большое обаяние простоты и естественности плавного, ровного движения. Все это читатель легко проверит по знаменитой «Колыбельной песне» — текст F. К. Hiemer’a (см. стр. 70), которая может быть взята как образец целого ряда песенных шедевров Вебера, вроде: «Хоть в одиночестве, но не один» (эту песню он использовал в «Прециозе») или же «Тайная любовь» (ор. 64 № 3) и др.:

Andante соn moto

«Син, мой оынок драгоценный, ты-мон любимый! Закрой овон голубые глазки! Все тихо, покойно как в могиле; только усни, а уж мошек я отгоню»

«Песенность» у Вебера, как и в народном искусстве, — выявляется в органической связи мелодии со словом. В одном из писем (к Вику, 1815 г.) Вебер говорит: «На ряд новых мелодических образов в своих песнях я натолкнулся всилу того, что всячески стремился передать правдиво и точно стих избранного мною поэта». Вебер с большим упорством и последовательностью думал о реализации этого своего руководящего творческого принципа, но, тем самым, он не мог не расширять и не видоизменять простой песенной структуры. Следуя требованиям стиха, Вебер в чисто строфическую форму песни вносит ритмические видоизменения, отчего, естественно, и мелодия меняет свой характер. Часто меняется последняя строфа, к которой иногда прибавляется кода или кодетта («Желание и отречение», ор. 66 № 4).

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Сталинская Конституция победившего социализма 3

- Песни о Сталине 9

- Фальсификация народного прошлого. О «Богатырях» Демьяна Бедного 11

- «Мещанин из Тосканы» — В. Нахабина 15

- Григорий Егиазаров 24

- «Московский карнавал» В. Юровского 31

- Музыкальные дела Свердловска 35

- О музыкальной культуре Ойротии 42

- Опыт работы с национальной ойротской песней 49

- Месяц в Мордовии 53

- Песни Советской Киргизии 55

- Автобиографический набросок 57

- «Ундина» 63

- Народные элементы в творчестве Вебера 68

- Лист в России 78

- О пьесе «Богатыри» Демьяна Бедного. Постановление Комитета по делам искусств при Совнаркоме Союза ССР 93

- Александр Боровский 94

- Концерт из произведений Моцарта в исполнении нар. арт. Респ. — А. Б. Гольденвейзера 94

- Концерт аспиранта Н. Ютанова 95

- Письма с мест 96

- Смотр самодеятельности призывников ЛВО 97

- В Московском Союзе советских композиторов 98

- Концерт казахского хора 99

- Пленарное заседание президиума ССК 99

- В Союзе советских композиторов Армении 99

- По страницам зарубежной музыкальной прессы 100

- Нотное приложение. 2 романса на пушкинские тексты. «Под небом голубым» 101

- Нотное приложение. 2 романса на пушкинские тексты. «Кто, волны, вас остановил» 111