своеобразного горлового эффекта. Разумеется, в «Jodeln» наблюдается большое количество тембровых вариантов. У Вебера — часты такие «Jodler’bi» (напр. ор. 54 № 4 из гитарных песен).

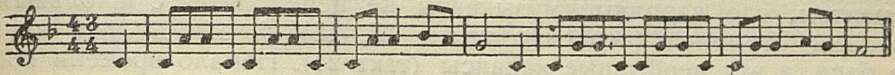

Характерен для народных песен Вебера «покачивающийся» тип мелодии; подобные мелодии находим в большом числе в записях «40 баварских танцев», опубликованных Антоном Бауэром в «Музыковедческом журнале» («Zeitschrift f. Musikwissenschaft», 1925, № 1). Вот один из образцов:

Попутно следует подчеркнуть, что эти простые формы народного песенного стиля у Вебера перплавляются в нечто гораздо более сложное, утонченное. Вот отрывок из «покачивающейся» мелодии песни Вебера «Фиалка в долине» (ор. 66 прс ся «пок № 1):

Среди гитарных песен Вебера встречается целый ряд задорных заразительно веселых песенок, которые Вебер запомнил во время своих «вылазок за мелодиями». Крепкое словцо здесь не смягчается; так— в песенке про «Старых баб» (ор. 54 № 4) слышится жалоба на то, как «изводится молодая жизнь», если «старая кобыла заведется в стойле». Очень любопытна песенка про «Примерную служанку» (ор. 54 № 1). Здесь восхваляются «домашние добродетели» — трудолюбие, порядок, опрятность; мелодия этой песни — игрива и задорна.

Наряду с веселыми песнями, мы находим в гитарном сборнике Вебера и ряд песен, написанных в сентиментально-лирических тонах. В этом разделе песен чувствуются отзвуки не столько немецко-крестьянской песни, сколько городской, бюргерской; здесь — отзвук собственной среды Вебера. Из старых биографий композитора можно было много узнать про его «дворянство», про его герб и неудачные попытки присоседиться «к золотой молодежи» при дворе в Штутгарте (Вюртемберг). Но новейшие исследования генеалогии Вебера (книга Hefele, «Die Vorfahren von Weber», 1926) с несомненностью установили, что дворянская частица «фон» и дворянский герб — все это изобретения предприимчивого отца Вебера, мастера на всякие дела, авантюриста по натуре, но способного человека — передавшего сыну ту «беспокойную» душу Веберов, о которой в одном из своих писем говорит сам композитор. На деле предки Вебера — ремесленники; дед его — по матери — резчик по дереву, художник в своем деле, мать, обладавшая выдающимся голосом, была послана учиться в Италию, откуда вернулась профессиональной певицей; сыну она передала по наследству артистизм и... склонность к туберкулезу, от которого умерла, когда мальчику было 11 лет; похоронили ее «по третьему разряду» — эпизод, который хорошо вводит в обстановку детства Вебера.

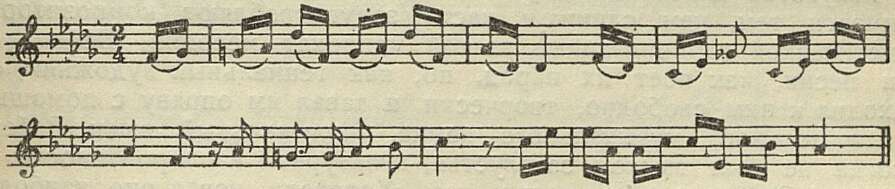

Среди песен Вебера с фортепианным сопровождением отметим одну песню, которая особенно выделяется своей «почвенностью», своим неподражаемым перевоплощением в этот пляшущий, буйно веселящийся люд на каком-то народном гулянии, с народными инструментами, с простым, грубоватым юмором. Эта песня называется «Хоровод» («Reigen»). Ее Вебер сочинил в 1813 г. в Праге. Это гениальная народная ярмарочная сценка. Привожу ее первую страницу (см. ниже).

С каким мастерством, свежестью, композитор соединяет здесь хороводную мелодию, под которую «ноги сами идут в пляс», с аккомпанементом, где народные музыканты не церемонятся с школьными правилами гармонии (особенно такты 17, 18). А эти пустые квинты в басу, а эги необычные кадансы (такт 24). Немало времени прошло, пока Григ, уже в конце своей творческой жизни, в гениальных гармонизациях игры норвежского деревенского скрипача как бы продолжил начинания Вебера...

В настоящем этюде мы стремились поставить проблему народности в песнях Вебера, выделив при этом несколько действительно высокохудожественных страниц. Вебер творил с народом и для народа. Но его искусство далеко от мертвенного этнографизма. Он никогда не занимался тем, чем слишком часто злоупотребляют композиторы: схематической гармонизацией взятой напрокат мелодии. Вебер пел свои песни, как поет их народ, но, как гениальный художник, он подходил к ним свободно, творчески, и давал им оправу с помощью самостоятельного музыкального языка. Музыкальный язык Вебера никогда не был языком захолустья, культурной изолированности. И искусство Вебера в таких вещах, как «Хоровод», когда оно наиболее народно — оказывается, вместе с тем, наиболее жизненным, свежим и ярким!

op. 30 № 5.

Allegro

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Сталинская Конституция победившего социализма 3

- Песни о Сталине 9

- Фальсификация народного прошлого. О «Богатырях» Демьяна Бедного 11

- «Мещанин из Тосканы» — В. Нахабина 15

- Григорий Егиазаров 24

- «Московский карнавал» В. Юровского 31

- Музыкальные дела Свердловска 35

- О музыкальной культуре Ойротии 42

- Опыт работы с национальной ойротской песней 49

- Месяц в Мордовии 53

- Песни Советской Киргизии 55

- Автобиографический набросок 57

- «Ундина» 63

- Народные элементы в творчестве Вебера 68

- Лист в России 78

- О пьесе «Богатыри» Демьяна Бедного. Постановление Комитета по делам искусств при Совнаркоме Союза ССР 93

- Александр Боровский 94

- Концерт из произведений Моцарта в исполнении нар. арт. Респ. — А. Б. Гольденвейзера 94

- Концерт аспиранта Н. Ютанова 95

- Письма с мест 96

- Смотр самодеятельности призывников ЛВО 97

- В Московском Союзе советских композиторов 98

- Концерт казахского хора 99

- Пленарное заседание президиума ССК 99

- В Союзе советских композиторов Армении 99

- По страницам зарубежной музыкальной прессы 100

- Нотное приложение. 2 романса на пушкинские тексты. «Под небом голубым» 101

- Нотное приложение. 2 романса на пушкинские тексты. «Кто, волны, вас остановил» 111