И в этом акте композитор использует народные песни, но не для хора, а для голоса solo (в начале акта — песня Домны «Подуй, подуй, погодушка» и перед последней сценой песня Васены «Эх, у моего милова»). Между этими песнями помещены ариозо Андрея (на слова Пушкина), по содержанию близкое романсу Наташи, и центральный дуэт Андрея и Васены. Васена окончательно рвет со своим прошлым, — остается музыкально-драматически подчеркнуть этот разрыв. Сцена ареста, убийство Андрея и побег Васены с Власом являются такой кульминацией, которая окончательно размыкает обе линии. Колыбельная безумной Наташи над трупом Андрея, с одной стороны, и закулисный хор мятежников, с другой — только завершение, только последнее звено в логически развертывающейся музыкально-драматической цепи.

3

Вся опера по своей форме в целом — своеобразное рондо (abаbа), где 1-й, 3-й, 5-й акты излагают основную сюжетную линию, а 2-й и 4-й — представляются музыкально-психологически «остраняющими» эпизодами. Действительно, 1-й акт — праздник (испорченный к концу), на фоне которого происходит первое столкновение Андрея и Васены (сцена Васены и дуэт). 3-й акт — праздник в деревне, окончательно «испорченный» появлением пугачевцев (основная сюжетная линия ломается; центр всей оперы — манифест Пугачева). 5-й акт — завершение драматической линии после разгрома усадьбы в финале 3-го акта; последнее столкновение Андрея и Васены (сцена Андрея и дуэт). 2-е и 4-е действия — промежуточные эпизоды; они наиболее важны для психологического раскрытия образа Васены и ее отношений с Власом.

Если обратить внимание на композиционные детали этой рондо-формы, то мастерство музыкальной композиции, тщательная работа над логической связью отдельных частей и их последовательностью еще усугубляют впечатление общей стройности структуры. Строго обдуманное расположение хоров, имеющих столь важное значение в опере, корреспондирование отдельных музыкально-драматических эпизодов, расположенных на значительном расстоянии и данных в различных фазах их развития, как, например, два дуэта Андрея и Васены — в 1-м и 5-м актах, столкновение Андрея и Власа во 2-м акте и убийство Власом Андрея — в 5-м, выходы Домны в 1-м, 3-м и 5-м актах с тревожными сообщениями о мятежниках или о солдатах, песня Власа во 2-м акте и Васены —

в 5-м, двукратное исполнение романса Наташи, наконец, оркестровые прелюдии к 1-му и 5-му действиям — вот далеко не исчерпывающий обзор многочисленных нитей, крепко связывающих композицию отдельных частей оперы в одно чрезвычайно стройное целое. Музыкальное единство оперы поддерживается

и общим тональным колоритом, — громадное значение в опере имеет тональность g-moll. В этой тональности написаны не только романс Наташи, ариозо Андрея и колыбельная Наташи, т. е. все центральные лирические номера, но и оркестровое вступление и заключительный хор. Эта же тональность в значительной степени окрашивает песни Власа и Васены (во 2-м и 5-м актах), а также является основной тональностью хора «У ворот, ворот» (3-й акт).

Композиционной цельности оперы способствует и использование лейтмотивных характеристик, которые даны Васене и Власу, как основным героям оперы, в отличие от всех остальных. Лейтмотивы Васены и Власа очень различны — в соответствии с образом каждого персонажа и его ролью в опере.

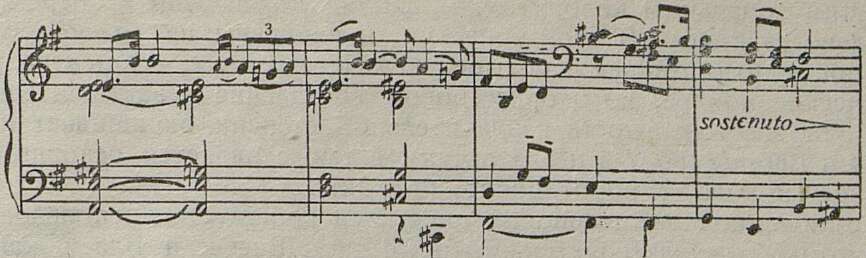

Лейтмотив Власа, как уже указывалось, построен на мелодии песни «Разгулялась погодка». Это — одна из важнейших музыкальных тем оперы. На лейтмотиве Власа развивается и оркестровое вступление к опере, что еще более подчеркивает значение этого музыкального образа:

Прим. 6

В дальнейшем лейтмотив Власа не только и не столько появляется в оркестре, сколько звучит, как песня, в устах самого действующего лица. Этим самым композитор разрешает одну из своих важнейших задач — создание яркой и четкой мелодической линии, которая была бы неразрывно слита с драматическим действием при использовании для этой цели «песен (которые поются по ходу действия и вытекают из него), навеянных народным мелосом».

Лейтмотив Васены — иной. Он более глубок и сложен, как сложна

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 2

- Революционные песни в 1905 г. 7

- Революционная песня 1905 г. 15

- «У перевоза» — опера А. Ф. Гедике 27

- Стендаль и музыка 41

- Вопросы ленинградской музыкальной критики и музыкальной науки за сезон 1934/1935 г. 52

- О «легкой» музыке 62

- О балалайке и ее исполнителях 64

- К проблеме борьбы за стиль советского музыкального исполнительства 65

- Генрих Венявский (к 100-летию со дня рождения) 73

- Открытие сезона симфонических концертов филармонии и радиовещания 79

- Концерт симфонического оркестра ВРК под управлением Г. Себастьяна 82

- Концерт симфонического оркестра ВРК под управлением Вилли Ферреро 84

- Концерт пианиста В. Софроницкого 85

- Концерты виолончелиста Мориса Марешаля 87

- Латышский концерт в Малом зале Консерватории 88

- ССК в колхозе 89

- Единый план творческой работы 89

- В оборонной секции ССК 90

- Наш композиторский молодняк 91

- Над чем работают московские композиторы 91

- Песни гражданской войны 93

- «Советская оркестротека» 94

- В Ленинградском ССК 95

- Новая музыкальная литература 96

- Творческий самоотчет 97

- Музыкальные фонды Государственной публичной библиотеки в Ленинграде 99

- Музыкальная жизнь Закавказья 101

- Курск 103

- Артисты в фашистском мундире 104

- Советская музыка за рубежом 112

- Польский дирижер о Советском Союзе 114

- Музыкальный фестиваль в Праге 115

- Хроника музыкальной жизни Германии 116