Пример

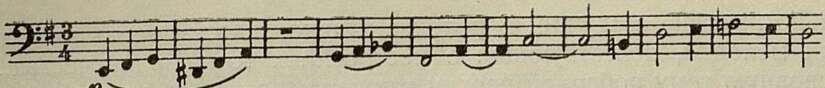

Восходящий поступенный ход от тоники ми минора к ее терцовому звуку сменяется уменьшенным трезвучием. Угрюмая вопросительная фраза как бы в нерешительности останавливается. После паузы она вновь повторяется в несколько измененном виде.

Тремя волнами, медленно и тягуче поднимается и нисходит тема вступления, выражая подавленное настроение героя, сознание которого разъедают, гложат мрачные мысли...

Образ вступления в известной степени близок начальной фразе «Фауст-симфонии» Листа. Эмоциональное, а может быть, и смысловое родство обеих тем несомненно.

В то же время эта тема имеет много общего и со знаменитым вступлением к Шестой симфонии Чайковского, и с началом пролога к опере «Борис Годунов». Подобно Мусоргскому, автор симфонии накладывает на восходящее движение низких струнных долгий, протянутый звук; это еще более сгущает атмосферу душевной подавленности, мрачного раздумья.

«Фаустианская» тема вступления играет особую роль в симфонии: она в дальнейшем не только возвращается в неизменном виде, но и служит интонационным зерном для многих последующих тем.

Две другие центральные темы первой части — главная и побочная партии — воплощают разные (хотя и не столь контрастные) черты образа героя.

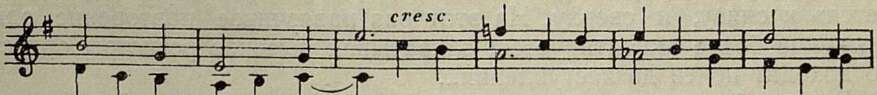

Кларнет (соло) неторопливо интонирует первую тему. Ее задумчивый напев проникнут настроением одиночества; слышатся отголоски протяжных русских песен, их задушевного распева:

Пример

Русский национальный склад первой темы становится еще яснее, когда в скрипках возникает узорчатый подголосок. К сожалению, тема в дальнейшем развитии приобретает черты причудливой изломанности, угловатости и потому во многом теряет свой теплый напевный колорит.

В распевном рисунке главной темы, особенно ее начальной фразы, обращает внимание настойчивое повторение, «опевание» квинтового звука тоники. Эта деталь сыграет особую роль в последующем развитии темы.

Главная партия трехчастна. Скромный напев кларнета постепенно (особенно во втором проведении) драматизируется. В процессе развития темы свободное сплетение мелодических линий рождает терпкие, порой

предельно жесткие созвучия. В репризе главной партии вновь звучит печальная мелодия, повествующая о настроениях тоски, одиночества...

Основную тему побочной партии также излагает деревянный духовой инструмент — на этот раз солирующая флейта. Более светлый колорит новой темы отмечен и некоторым ладо-гармоническим просветлением. Но этот лирический образ не лишен затаенной, почти зловещей тревоги:

Пример

Вальсообразный характер темы становится особенно ясным, когда она звучит у скрипок, сопровождаемая акцентами струнных pizzicato. Тема по своему облику несколько напоминает побочную партию Allegro Первого фортепианного концерта Брамса. Ее основное мелодическое зерно имеет два различных окончания; этим, как и во многих других темах, автор еще более выделяет начальную интонацию.

Основные образы главной и побочной партий имеют и нечто общее. Их объединяет некоторое интонационное родство: в обеих темах определяющую роль играют секундовые интонации, а также центральный «осевой» звук, вокруг которого «опевается» мелодия.

Разработка первой части начинается «поединком» двух контрастирующих образов — «фаустианского» мотива вступления и характерной полевки первой темы. Этот «поединок» дважды повторяется в разработке. На нем построена и главная драматическая кульминация.

В этих «схватках» противоборствующих образов примечательна следующая особенность: мрачное «фаустианское» начало вступления остается почти неизменным в течение всего развития, в то время как первая тема принимает самые различные очертания. Так, во втором «поединке» мрачному образу вступления противостоит щемяще тоскливый секундовый мотив, вычлененный из темы главной партии, но родственный и побочной. Далее из интонационного круга главной и побочной партий рождается новая характерная интонация, в которой основной тон «опевается» и снизу, и сверху. На этот раз навязчивое повторение одного звука еще более акцентируется; захватывая высокие регистры оркестра, оно доходит почти до исступления...

В разработке встречаются не только приемы вычленений, но и резкие качественные изменения тем. Так, в результате второго «поединка» преобразуется тема побочной партии: скромный вальсообразный мотив приобретает теперь аскетически жесткие, почти угрожающие черты. По мере приближения к главной кульминации возрастает динамика изложения: полифонические наслоения линий рождают все более резкие и острые созвучия.

Главная кульминация начинается снова с драматического противопоставления узловых контрастных мотивов. Духовые инструменты в низком регистре грозно интонируют тему вступления, которой «отвечает» щемящий секундовый мотив. Вот из него на момент вновь рождаются очертания побочной партии, и снова тема «сгущается» до одной секундовой интонации, которая звучит теперь, как «мотив страдания».

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Правда о советской музыке и советском композиторе 5

- Десятая симфония Д. Шостаковича 10

- Оптимистическая трагедия 27

- Слово слушателя 31

- «Степан Разин» 33

- «Севиль» 41

- Дискуссия о песне 49

- На родине М. И. Глинки 55

- Украинская тема в творчестве Мусоргского 70

- Дворжак и русская музыка 78

- К спорам о наследстве 90

- Украинский кобзарь Остап Вересай 98

- К северу от Томска... 106

- О музыкальном воспитании в школе 112

- Из опыта эстонской хоровой культуры 116

- Из писем читателей 118

- Всесоюзное совещание по вокальному образованию 126

- Из концертных залов 128

- Музыкальная культура нового Китая 140

- Искусство в борьбе за единство Германии 144

- Творческая дружба 146

- В музыкальных журналах 147

- Книга о чешской музыке 150

- Фортепианные сочинения Глинки 155

- Песни демократической Германии 156

- Дискуссия в Большом театре 158

- По страницам газет 161

- Сатирикон 163

- Хроника 168

- Памятные даты 173