ли жюри было освистано и если инциденты возобновились с новой силой вчера утром до открытия финального конкурса, то оно вполне заслужило эту месть со стороны публики… финальный конкурс потерял всякий смысл».

Утром следующего дня, перед началом третьего тура, зал Гаво был заполнен больше обычного: публика стояла в проходах, сидела на ступеньках ярусов. Когда на своих обычных местах, в бельэтаже, появились члены жюри, зал разразился бурной демонстрацией протеста. Лишь ценой заявления, что «если это не прекратится — члены жюри будут вынуждены покинуть зал», Жаку Иберу удалось, наконец, водворить тишину.

Третий тур продолжался два дня. Пианистам пришлось пережить те же испытания, что и скрипачам, — играть с оркестром без репетиций. Талантливые пианисты справились с этой задачей, слабые — лишь еще больше обнаружили свою слабость.

Советский участник финального тура Евгений Малинин играл Второй концерт Рахманинова. Его исполнение, яркое, сочное и темпераментное, увлекло и дирижера, и оркестр, и публику. Способность сочетать мощную звучность в характерных для Рахманинова аккордовых эпизодах с поэтичной кантиленой, без которой нет самого главного в его Втором концерте, помогла Малинину сыграть это произведение с подлинным артистизмом.

Из остальных участников финального соревнования следует выделить француза Антремона — пианиста талантливого, технически сильного, хотя ему и недостает подлинной поэтичности; слепого итальянца Коломбо, поразившего публику технической точностью исполнения ми-бемольмажорного концерта Листа; польку Хессе-Буковскую, отлично, с большим проникновением в стиль композитора игравшую сочинения Шопена. Что же касается других пианистов — японки Танака, француженки Уссэ, австрийца Клина и болгарки Бехар, то выдвижение их на финальный тур конкурса не без оснований вызвало удивление со стороны публики и критики.

Почти четыре часа продолжалось заключительное заседание жюри. Переполненный зал в волнении ожидал решения. И вот, наконец, с листом бумаги в руках на своем председательском месте появился Жак Ибер. Остальные члены жюри сопровождали его. В зале наступила напряженная тишина. «Жюри постановило не присуждать первой премии ни одному из участников конкурса», — произнес Жак Ибер, и мгновенно в зале разразилось нечто такое, что трудно описать словами. Неистовые крики «Позор жюри!», пронзительный свист и завывание постепенно перешли в громкие скандированные возгласы большей части зала: «Ма-ли-нин! Ма-ли-нин! Ма-ли-нин!». Эта буря протеста и возмущения продолжалась не менее десяти минут.

Лишь после того, как председатель назвал первым из лауреатов имя Малинина и он появился на эстраде, шум возмущения сменился овацией в честь советского победителя конкурса.

За Малининым на эстраду выходит Филипп Антремон, также получивший вторую премию. Затем, в порядке полученных премий, выходят Альберто Коломбо, Кийока Танака, Барбара Хессе-Буковская (ей присуждается также специальная премия за лучшее исполнение Шопена), Сесиль Уссэ, Вальтер Клин и Эмми Бехар.

Обращает на себя внимание то, что в этот момент в зале отсутствовали устроители и шефы конкурса Маргарита Лонг и Жак Тибо. Они, так же как и публика, возмущенные решением жюри, демонстративно покинули зал еще до окончательного принятия этого решения, заявив публике и представителям печати о полнейшем своем несогласии с ним.

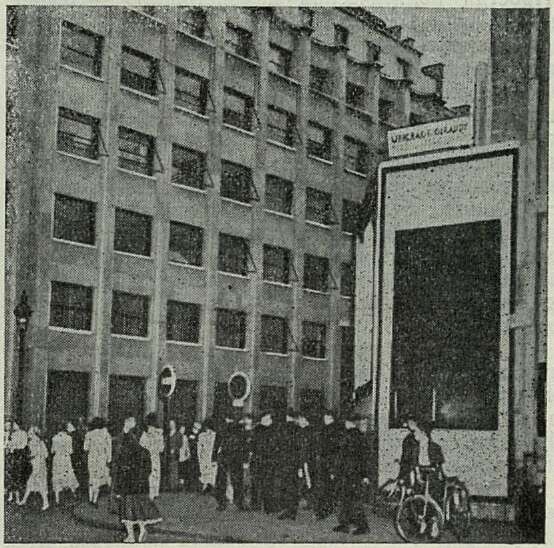

То, что происходило дальше, было описано в корреспонденции, напечатанной на следующий день в газете «Юманите»: «Как мы уже говорили, подавляющая часть присутствовавших справедливо присудила первое место советскому пианисту Евгению Малинину, и, когда закончился конкурс, публика тесной толпой собралась у дверей зала Гаво, чтобы выразить жюри свой самый горячий протест, удивление и осуждение. Эта демонстрация любителей музыки, прекрасная в проявлении их прав, была не по вкусу полиции, которая — в какой уже раз — с неслыханной грубостью ринулась на толпу, ударяя то одного, то другого…»

Если кто-нибудь усомнится в правдивости приведенных выше слов, напечатанных под заголовком «Полиция и музыка», пусть посмотрит на помещенный здесь фотоснимок: полиция приступила к исполнению своих «служебных обязанностей»…

Нерасходившаяся толпа ожидала не только выхода жюри, чтобы еще раз выразить ему свое возмущение, но и выхода Малинина, чтобы вновь приветствовать его. Овация была устроена появившемуся в вестибюле Станиславу Нейгаузу, успевшему завоевать симпатии публики. Толпа разошлась лишь под натиском полиции. Члены жюри исчезли из зала как-то незаметно, а Малинин был в это время уже дома и занимался, готовясь к заключительному концерту.

Этот торжественный концерт состоялся через день. В нем участвовали победители конкурса Нелли Школьникова, Филипп Антремон, Евгений Малинин и симфонический оркестр Парижского радио под управлением известного французского дирижера Шарля Мюнш.

Все билеты были распроданы за много дней до концерта. Внешний вид зала был иной, чем в дни рядовых конкурсных испытаний. Фраки и вечерние туалеты заполнили партер. Дипломаты, общественные и политические деятели, деятели культуры и искусства, буржуазный Париж и простые любители музыки пришли послушать музыкантов, завоевавших первые места на конкурсе.

Министр просвещения Андре Мари произнес вступительную речь, в которой говорил о большом значении парижского конкурса, но умолчал о тех, кто оказался в нем победителями, даже не назвал их фамилий…

Хорошо и с успехом сыграл Ф. Антремон Первый концерт Брамса, еще успешнее, чем в последнем туре конкурса, исполнила Н. Школьникова концерт Чайковского, и наибольший в этот вечер успех сопровождал выступление Е. Малинина со Вторым концертом Рахманинова: публика вызывала его десять раз…

Этот концерт повлек новую серию статей в прессе. Вот, например, что писала газета «Пари пресс» в статье под заголовком «Русский был лучшим»: «Малинин! Малинин! Еще вчера яростно раздавались эти крики в зале Гаво, где проходили окончательные испытания конкурса имени Маргариты Лонг и Жака Тибо. В субботу те же самые крики переросли в волнения, когда стало известно, что жюри отказалось присудить первую премию советскому пианисту Малинину. "Простая политическая демонстрация", — говорили по этому поводу. Но это неверно. Бурные аплодисменты, которыми был встречен вчера молодой русский артист, доказывают, если в этом есть необходимость, что его талант, чтобы получить свою оценку, не нуждается в партийных клакерах. В течение двадцати минут восторженная публика, в том числе три дамы, занимающие в настоящее время видное положение, — м-м Венсан Ориоль, бельгийская королева Елизавета и м-м Рене Мейер, аплодировала его игре… Маргарита Лонг публично осудила жюри, действующее от ее имени. "В музыке не должно быть политики,— твердо заявила она, — русский играл лучше всех"».

В статье, помещенной в газете «Монд», было написано, что манера, с которой Школьникова играла концерт Чайковского, «сразу выдвинула ее в ряды самых значительных скрипачей нашего времени» и что Малинин «безукоризненно исполнил концерт Рахманинова».

Небезинтересно привести еще одну выдержку из статьи в «Юманите», написанной критиком Жоржем Леоном: «По окончании конкурса Жак Тибо сказал мне: "Такой конкурс, как наш, должен быть музыкальным соревнованием. Политические мотивы не имеют с ним ничего общего. Первую премию должен был получить лучший исполнитель, кем бы он ни был". Неоспоримым лауреатом этого конкурса, — продолжает Леон, — был Малинин, но ему не дали первой премии. Создается впечатление, что жюри сделало все, чтобы помешать тому, чтобы две первые премии получили представители Советского Союза. Это скверная политика».

Из всех этих выступлений французской прессы становится совершенно очевидным, что решение жюри конкурса действительно было необъективным и явно противоречащим истинным результатам конкурса, равно как и не совпадающим с общественным мнением, в том числе и с мнением шефов конкурса Маргариты Лонг и Жака Тибо.

И все же, несмотря ни на какие случайности (если считать решение жюри случайностью), советские музыканты вновь оказались победителями на очередном международном конкурсе. С ними могли соревноваться двое французов, но опередить их не смог никто.

Это дало основание говорить после конкурса о существовании лишь двух исполнительских школ в наше время — советской и французской.

Действительно, музыканты Советского Союза и Франции выступили как представители своих, имеющих яркую индивидуальность музыкально-исполнительских школ.

В наибольшей мере это относится к советской школе, которая основана на глубоко продуманной и хорошо организованной системе музыкального образования, школе, поддерживаемой государством, заинтересованным в том, чтобы одаренная молодежь имела свободный доступ в музыкальные училища и консерватории, где ей предоставлены все условия для развития своих способностей. И конечно же, победа Соболевского, Школьниковой и Малинина в Париже — это не только их личная победа, но победа всей советской музыкально-исполнительской школы, всей советской музыкальной культуры.

3. Концерты советских музыкантов во Франции

Отъезд нашей группы из Парижа после конкурса задержался в связи с тем, что советских музыкантов просили выступить в ряде концертов. И на следующий же день после окончания конкурса началась своеобразная декада советской музыки во Франции.

В крупнейшем парижском концертном зале Шайо с симфоническим оркестром выступил Давид Ойстрах; с сонатной программой — Давид Ойстрах и Лев Оборин. В не менее известном зале Плейель выступили Нейгауз, Соболевский, Малинин и Школьникова; в этом же зале заключительный концерт дали Оборин и Ойстрах. Концерт Оборина и Ойстраха состоялся также в Лилле, а в Бордо с симфоническим оркестром выступили Школьникова и Малинин. Ряд выступлений советских музыкантов состоялся также на различных приемах: в обществе «Франция — Советский Союз», в клубе «Дом мысли», в литературном клубе и т. д.

На все концерты советских музыкантов за много дней уже нельзя было достать ни одного билета. У входов стояли толпы людей. Здесь были не только парижане, но и любители музыки, приехавшие из других городов Франции и даже из других стран. Перед концертом Ойстраха в зале Шайо ко мне умоляюще обратилась одна почтенная дама: «Я приехала на этот концерт из Стокгольма, помогите мне получить один билет!..»

Эти концерты, прошедшие с исключительным успехом, имели не только художественное значение. Они явились широкой демонстрацией дружбы французских и советских музыкантов, олицетворяющей дружбу наших народов.

В этом смысле особенно показательны были три концерта. Первый из них — концерт советских и французских молодых исполнителей в зале Плейель, прошедший под знаком дружбы музыкальной молодежи наших стран. Молодой французский пианист Вейнберг, которого мы слу-

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Ум, честь и совесть нашей эпохи 5

- Великий и славный путь 9

- Под знаменем партии 10

- Во главе человечества 10

- Сыновняя любовь 11

- Партия — наш рулевой! 11

- Вдохновляющая сила 12

- «Богдан Хмельницкий» 13

- Прелюдии и фуги Д. Шостаковича 20

- Хоры Г. Эрнесакса 29

- О музыкальном образе. Очерк 3 33

- «Школа пения» Глинки 43

- Из воспоминаний о Глинке 47

- Неизвестные автографы классиков 56

- Из истории народных песен «Эй, ухнем» и «Дубинушка» 65

- Песни Псковщины 76

- Песни нашего города 82

- «Князь Игорь» в Большом театре 88

- Опера Монюшко на ленинградской сцене 94

- «Дударай» 98

- На Украине. Киев 101

- На Украине. Днепропетровск 103

- В Якутии 104

- Праздники песни 106

- Праздники песни 107

- Праздники песни 107

- Праздники песни 107

- Месяц во Франции 108

- Пражская весна 116

- Неделя Сибелиуса 119

- По страницам газет 122

- Критическое наследие Ц. Кюи 125

- Собирательница русских песен 129

- Путаная работа 130

- Сборник статей о В. Петрове 132

- «Искоренять недостатки в работе Союза композиторов» 134

- Музыкальная шкатулка 135

- В Союзе композиторов 137

- Устный журнал «Советская музыка» 137

- Уральский хор в Астрахани 138