на полу мелом «деревья и церкви». Приглашенный отцом архитектор начал учить мальчика «с глаз, носов, ушей и пр.». Требуя, согласно начальным правилам академического образования того времени, «безотчетного» срисовывания образцов, учитель все же не отбил у Глинки охоты к рисованию.

По-видимому, небезосновательно утверждение композитора, что он дошел бы в рисовании «до некоторой степени совершенства», но академические учителя в Благородном пансионе, Бессонов и Суханов, «замучили» его механическим («штрих в штрих») копированием рисунков с античных образцов. И все же Глинка не оставлял попыток стать на профессиональную почву в привлекавшем его изобразительном искусстве. Более удачное осуществление они нашли в 1841 году — и на этот раз, очевидно, с помощью Брюллова.

В то время Глинка и Брюллов видались часто, много беседовали о музыке и живописи, и Глинка мог поведать Брюллову о своем желании совершенствоваться в рисовании. Он вспоминал впоследствии, как вновь «начал учиться рисованию, и именно пейзажей, у ученика Академии Солнцева и начал рисовать порядочно» 1. Выбор Солнцева 2, надо думать, был подсказан Брюлловым, который быстро разобрался в причинах, ранее мешавших рисовальным успехам Глинки.

Известно, что Брюллов обладал удивительным чутьем к своеобразию дарований своих учеников и умел находить верные средства для их творческого развития. Нисколько не переоценив способностей Глинки к изобразительному искусству, Брюллов понял их характер и способствовал их естественному и наиболее полному раскрытию. Действительно, Глинка любил и относительно успешно рисовал именно пейзажи. Из его «Записок» и писем мы узнаем, что по собственному желанию он копировал только «ландшафты»; его комнату в Новоспасском и квартиры в Петербурге украшали «этюды дерев»; у П. Степанова он рисовал с его младшим братом «деревья в особенности».

Рисунок Глинки

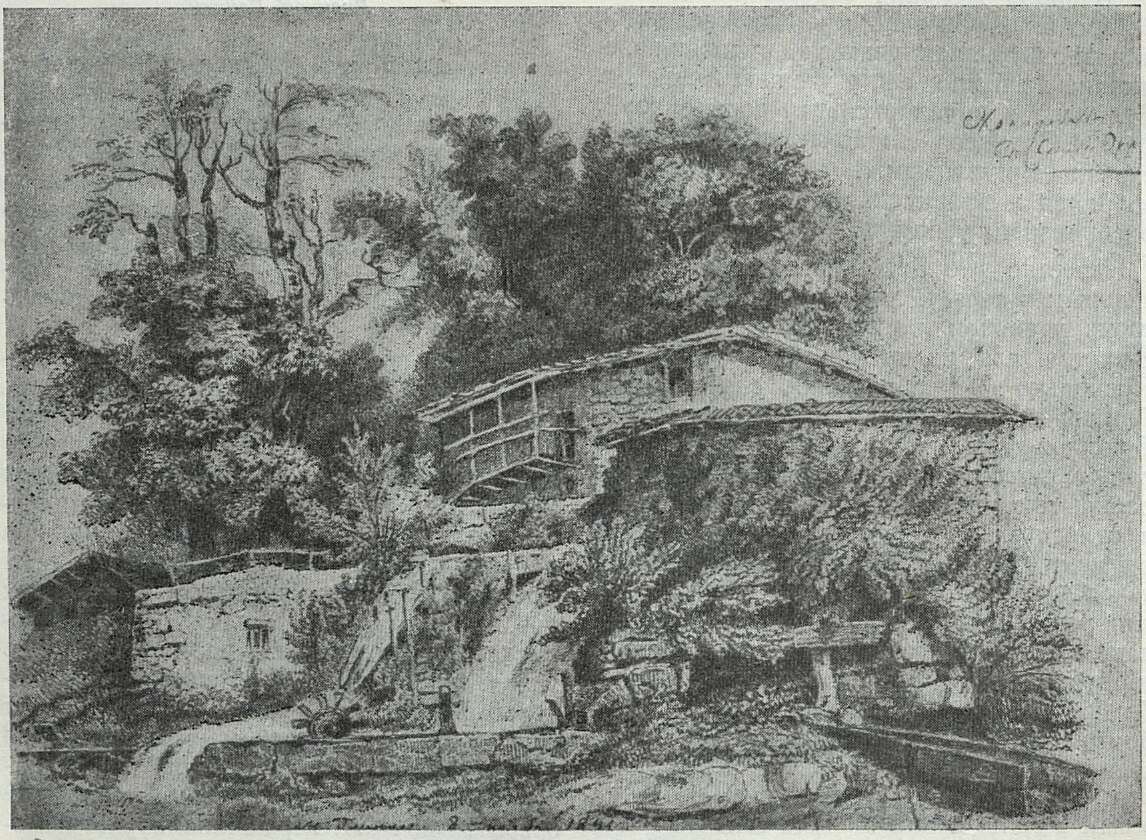

На одном из пейзажных рисунков Глинки сохранилась надпись Брюллова: «Скопировано очень недурно». Это свидетельствует, что занятия Глинки у Солнцева происходили под общим наблюдением Брюллова. Слово же «скопировано» должно быть понято в точном его смысле: известные нам рисунки Глинки являются карандашными копиями, а не рисунками с натуры.

Красоту природы Глинка любил не безотчетно. Он глубоко понимал ее и порой говорил о ней образным и точным языком живописца. Он наблюдал при переезде на Украину: «Дубовые рощи заменили наши березовые, по оврагам вместо лозы начали появляться груши, яблони и вишни в цвету, вид полей и деревень с беленькими мазанками вместо черных бревенчатых изб, не регулярно тянущихся, но живописно разбросанных, — все это тешило взор». Он отмечал в Испании «удивительный контраст», который представляет Сиерра-Невада «к знаменитой равнине Гранады». Он различал полутона и наслаждался ими: «Некоторые деревья [у озера Комо — И. Г.] начинали уже изменять цвет зелени, и лиловатый отлив дали чудно гармонировал с предметами более

_________

1 См. «Записки» М. И. Глинки. Все не оговоренные в статье цитаты взяты из этого источника и писем Глинки.

2 Речь идет, очевидно, о пейзажисте Е. Г. Солнцеве.

близкими». Интересно, что в копии «Записок» слово «лиловатый» исправлено Глинкой на «лиловый», а на полях карандашом помечено: «Этот цвет сам по себе есть уже -атый».

Глинка вспоминал, как около Пятигорска «тянулся величественно хребет Кавказских гор, покрытых снегом», а «на равнине извивался ленточкой Подкумок, и орлы во множестве ширяли по ясному небу». Он оставил описание Неаполя, созвучное живописи Сильвестра Щедрина: «Прозрачность воздуха, ясный праздничный свет, все это было для меня ново и восхитительно-прекрасно. От отражения солнца в заливе, как в зеркале, Капри и отдаленные горы Сорренто казались в ясную погоду полупрозрачными подобно опалам».

За этими краткими, но исключительными по точности и эмоциональной конкретности описаниями природы, городов, народных зрелищ и памятников искусства всегда крылось глубокое зрительное впечатление, настолько яркое, что продолжало оставаться перед глазами в течение долгих лет. Иные из этих впечатлений воплощались в его музыке.

***

Колоритная звукопись Глинки, богатство и разнообразие его оркестровых красок вызывали у современников сравнение с живописью Брюллова. «Всякий знаток признает, — писал О. Сенковекий, — что из нынешних композиторов никто не сравнится с Глинкою в инструментовке. В руках его это — настоящая картина великого художника. Это — краска на палитре Брюллова» 1 . А. Серов сравнивал совершенство первой оперы Глинки с мастерством «Гибели Помпеи» Брюллова 2.

Рисунок М. Глинки с надписью К. Брюллова

_________

1 О. Сенковский. Собрание сочинений, т. IX, СПБ, 1859, стр. 135.

2 См. А. Серов. Критические статьи, т. IV, СПБ, 1895, стр. 1655.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 3

- Речь товарища И. В. Сталина на заключительном заседании XIX съезда партии 7

- По пути народности и реализма 12

- Мысли о советской музыке 18

- Новая симфония С. Прокофьева 21

- Заметки об исполнительстве 25

- О выразительности музыкального образа 30

- На родине Ивана Сусанина 40

- Колхозный симфонический оркестр 46

- Народная песня в современном быту белоруссов (Очерк второй) 49

- Песни Горьковской области 57

- Песенные традиции вознесенских ткачей 60

- Глинка и Брюллов 68

- Композитор пушкинской поры 80

- К биографии Бизе 85

- Песня в газете 94

- Неуважение к читателю 96

- По страницам газет 97

- Музыкальная самодеятельность Армении 100

- Помогать развитию художественной самодеятельности 102

- Книга об узбекском оркестре 103

- О скрипичных мастерах 104

- Халтурная работа 105

- Нотографические заметки 107

- Хроника 110

- Памяти Валентина Макарова 113

- В авангарде музыкальной культуры современности 114

- Верность за верность — любовь за любовь! 116

- Образы народных песен в рисунках М. Алеша 118

- Трагическая судьба музыки в США 123

- Зарубежная хроника 127

- Выдающийся русский певец 130