крестьянами провинции Шэньси, — одна из любимейших в Китае. Полифоническая обработка, мастерски сделанная композитором Хо Лу-тином, придала народной мелодии торжественность и монументальность звучания. Большое впечатление оставила «Песнь строителей дорог» Нье Эра в превосходной хоровой обработке Г. Лобачева. Эта песня, написанная композитором в 1933 году, рисует подневольный труд китайских рабочих в период феодального гнета. Песня, напоминающая по характеру и настроению русскую «Эй, ухнем», заканчивается могучим призывом к борьбе за свободу, за светлое будущее китайского народа. С подъемом прозвучала боевая песня Чжан Ди-чана «За единство Китая» в обработке для хора, солиста и оркестра В. Кочетова (солист А. Королев). Солистка Радиокомитета Г. Сахарова выразительно спела в сопровождении оркестра две песни композитора Шао Мэй. Первая из них — «Песнь тоски на озере» — изящный романс в духе старинных китайских лирических баллад, проникнутый глубоким настроением. Вторая — «Песня орошения» — живая, увлекательная песня о строительстве оросительных каналов. Первое отделение концерта закончилось исполнением двух отличных хоровых произведений — «Песни о родине» Ван Сина и песни «Сердца народов мира едины» Цюй Си-сян. Молодость, сила, вера в свой народ, любовь к великому знаменосцу мира Сталину, к славному вождю китайского народа Мао Цзэ-дуну нашли прекрасное выражение в этих песнях.

Второе отделение концерта было в основном посвящено симфонической музыке. Москвичи впервые познакомились с симфоническим творчеством китайских композиторов, и, надо сказать, это знакомство принесло большую радость. Почти все исполненные произведения привлекают свежими, образными темами, тесно связанными с народным песенным творчеством. Народные мелодии легли в основу симфонической «Поэмы о Северо-Восточном районе» Лян Хан-гуана. Обаятельные в своей безыскусственной простоте крестьянские песни и пляски разрабатываются в «Китайской рапсодии» Си Син-хая. Близки по духу народной музыке и две грациозные оркестровые миниатюры Хо Лу-тина.

Композитор Нье Эр

Рис. В. Ланцетти

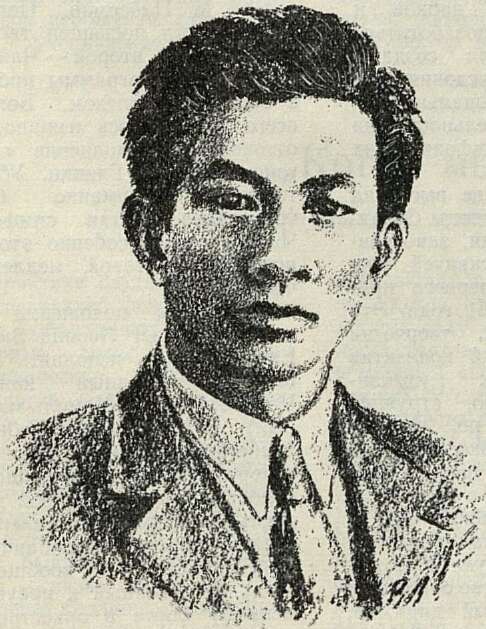

Композитор Си Син-хай

Рис. В. Ланцетти

Эти пьесы хорошо прозвучали в исполнении оркестра Свердловской филармонии под управлением М. Павермана. Дирижер нашел верные темпы и выразительные нюансы. Однако ему не вполне удалось раскрыть колористические особенности партитуры «Китайской рапсодии», в которой композитор стремился передать характерные звучания национальных инструментов.

Талантливейший композитор Си Син-хай, скончавшийся в 1945 году, создал ряд произведений для симфонического оркестра. Но ему так и не пришлось услышать свои произведения в оркестровом звучании. Незадолго до смерти Си Син-хай писал Р. Глиэру: «Будучи тяжело больным, я сочинил “Китайскую рапсодию” и шестьдесят китайских песен. На протяжении всего этого времени меня не покидает творческий дух. Я работаю без устали, но, к сожалению, до сих пор еще ни разу не слыхал звучания своих симфонических произведений...»

В концерте 21 июля было показано еще одно произведение Си Син-хая — фрагмент из его «Кантаты о реке Хуанхэ». Певец П. Киричек с большим подъемом исполнил в сопровождении оркестра широкораспевную арию «Слава реке Хуанхэ».

Несколько пьес для скрипки с фортепиано композитора Ма Сы-цуна с блеском сыграла Г. Баринова. Аккомпанировал А. Дедюхин.

24 июля состоялся вечер китайской музыки и литературы. В программу вошли народные песни, вокальные и инструментальные пьесы современных китайских композиторов, рассказы писателей

Лу Синя, Чжоу Ли-бо, народные сказания о Мао Цзэ-дуне и др. В концерте приняли участие певицы Г. Сахарова, 3. Седракян, певец Л. Неверов, скрипачка Г. Баринова, пианист И. Михновский, мастера художественного слова Н. Ефрон, Б. Моргунов и Ю. Мышкин. Аккомпанировали А. Дедюхин и Л. Эпштейн.

С 17 по 24 июля Всесоюзным Комитетом радиоинформации было проведено восемь радиопередач китайской музыки, ознакомивших с творчеством китайских композиторов миллионы советских радиослушателей. Концерты и радиопередачи китайской музыки способствуют широкому ознакомлению советской аудитории с искусством великого братского народа.

Г. Михайлов

Симфонические концерты

Организация летнего симфонического сезона в крупнейших центрах Советского Союза и, в первую очередь, в его столице Москве имеет весьма важное значение. Об этом не раз напоминалось руководителям концертных организаций. Об этом, в частности, говорилось и на последней конференции слушателей Московской филармонии, краткий отчет о которой был опубликован в № 7 журнала «Советская музыка» («Говорит слушатель»).

Надо заметить, однако, что в организации концертов симфонической музыки в Москве в летнее время встречается еще немало помех. Одной из них является неудовлетворительная информация о концертах. Выпускает афиши к каждому концерту только дирекция сада «Эрмитаж». Остальные сады и парки, в которых происходят летом симфонические концерты, выпускают лишь одну афишу-анонс без расшифровки программы, без указания имен дирижеров и солистов. Щиты с объявлением о симфонических концертах при входе в парки и на оживленных местах парков, видимо, рассматриваются, как непозволительная «роскошь». При входе на Центральную эстраду парка культуры и отдыха имени Горького стоит единственный щит с невнятно составленным текстом... Нередко в этом тексте допускаются странные ошибки. Так, например, в концерте, состоявшемся 20 июня в Центральном парке культуры и отдыха, согласно утвержденному Московской филармонией плану, дирижировал А. Фридлендер, а в качестве лектора выступала Р. Глезер; на щите же перед входом на Центральную эстраду в качестве дирижера был указан Г. Дугашев, а в качестве лектора — Г. Назарян.

Все концерты в парках организуются совместно с Московской филармонией, значит, не так уж сложно и трудно выпускать сводные афиши для четырех парков, хотя бы на декаду.

Во время концертов очень мешают исполнителям и слушателям посторонние шумы. Большинство эстрад в московских парках построено без учета необходимой звукоизоляции. Особенно неудачно в этом отношении расположена Центральная эстрада в Центральном парке культуры и отдыха. Рядом с ней помещается Массовая площадка с почти непрерывно работающим репродуктором. Кроме того, каждые 10–15 минут другой мощный репродуктор сообщает о различных демонстрирующихся в парке аттракционах. Очень шумно в Сокольниках, в Эрмитаже. Руководству парков и филармонии надо позаботиться о том, чтобы были созданы все необходимые условия для полноценной музыкально-просветительной деятельности на всех летних симфонических площадках Москвы.

Летом в Москве выступал симфонический оркестр Свердловской филармонии, завоевавший симпатии москвичей уже во время своего первого приезда, в августе 1951 года. Это хорошо слаженный, творчески дисциплинированный коллектив квалифицированных музыкантов. К сожалению, струнная группа оркестра по составу малочисленна: только 9 первых скрипок, 8 вторых, всего 4 альта, 6 виолончелей и 4 контрабаса. Неудивительно, что в tutti медная группа зачастую заглушает струнную. Художественное руководство оркестром возглавляет главный дирижер, профессор Свердловской консерватории Марк Паверман, знакомый москвичам по его гастрольным концертам. Паверман обладает хорошим вкусом, большой музыкальностью, отличным чувством формы, наконец, солидным исполнительским опытом. Вторым дирижером оркестра работает Александр Фридлендер. Совместная работа этих двух дирижеров в течение ряда лет способствовала росту коллектива, накопившего значительный и довольно разнообразный репертуар. Вместе с тем несомненно, что на игре свердловского оркестра сказывается и общий обоим дирижерам недостаток — некоторая эмоциональная замкнутость, отсутствие настоящей душевной «открытости», непосредственного «разговора по душам» между исполнителем и слушателями.

Первыми двумя московскими концертами свердловского оркестра (18 и 19 июня) дирижировал М. Паверман. Первый концерт был посвящен творчеству Глинки, второй — Чайковскому. Обе программы прошли с большим успехом. Больше всего запомнилось изящное и отточенное исполнение «Арагонской хоты» Глинки. Убедительно, продуманно была трактована Пятая симфония Чайковского (особенно это относится ко второй, медленной части).

В трудном положении оказался пианист Леонид Зюзин. Ему пришлось исполнять Первый фортепианный концерт Чайковского (си-бемоль-минорный) на маленьком разбитом, дребезжащем рояле, звучность которого была совершенно не сопоставима с нормальной звучностью оркестра. Паверман, обычно отлично аккомпанирующий солистам и вообще отнюдь не склонный к преувеличенному форте в оркестре, на этот раз ничего не смог сделать, чтобы не заглушить слабое, невыразительное звучание

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 3

- Перед новым музыкальным сезоном 5

- «Интернационал» 11

- О советской массовой песне 21

- Творчество Александра Давиденко 28

- Композиторская молодежь Азербайджана 34

- Об интонации 39

- К спорам об интонации 45

- Заметки о В. Одоевском 50

- Рождение песни 57

- «Кантеле» 60

- Цветы моей родины 65

- «Фадетта» (Балет Л. Делиба в филиале Большого театра) 68

- В музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко 71

- Об исполнении роли Антониды 73

- Несколько мыслей о воспитании певца 78

- 83-й выпуск Московской консерватории 80

- Вечера музыки нового Китая 82

- Симфонические концерты 84

- «Когда мы отдыхаем» (Музыка в эстрадном спектакле) 85

- Концерты в Зеленом театре 87

- Праздник песни 88

- Хроника концертной жизни 88

- На Дальнем Востоке 90

- Армянская филармония 92

- В контакте со слушателями (О работе Воронежской филармонии) 95

- Двадцатилетие ансамбля черноморцев 96

- Наладить музыкальную работу в Кузбассе 97

- Вопросы музыки в газете «Советское искусство» 98

- По страницам газет 100

- Неправильное отношение к критике 103

- Хроника 108

- На творческом смотре болгарской музыки 113

- Песни Христо Ботева 117

- В музыкальных журналах 126

- Зарубежная хроника 128

- Памятные даты 129