доходчивым, лаконичным. Русская частушка первых лет революции оказала большое влияние на развитие нового песнетворчества и других народов. Под ее воздействием выдвинулись и отчасти сформировались заново такие песенные жанры, как коломыйки, шаири, лапар, токмак и т. п.

В песенных культурах всех народов СССР наблюдается тенденция к развитию распевного начала и уменьшению значения речитатива. Лирическая песня всегда была наиболее мелодична. Отсюда становится понятным стремление народных певцов облечь в лирическую песенную форму не только личные, но и гражданские мотивы. Демократическая устремленность акына Токтогула проявилась, в частности, и в том, что он стремился облечь свои стихи в близкие народу лирические песенные формы. Его песня «Алымкан» стала родоначальницей многих советских киргизских народных песен.

Нетрудно заметить, что в современном русском массовом песенном быту все большее и большее место занимают песни мелодически развитые и выразительные. Речитативная эпическая или обрядовая попевка перестала быть значительным элементом в творчестве народных композиторов. Тяготение к широким мелодиям обнаруживается даже у певцов-сказителей, пользовавшихся раньше традиционными речитативными попевками.

Наряду со всем этим заметно стремление народных творцов и исполнителей песен придать мелодии большую упорядоченность, художественную организованность. Импровизационность, характерная для песнетворчества многих народов Советского Востока, начинает уступать место более строгим закономерностям музыкальной формы. Это, в частности, связано с развитием у этих народов культуры инструментального и вокального ансамблевого исполнения. Армянский ансамбль гусанской песни имени Саят-Нова поет песни гусанов Аваси, Шерама и многих других. Эти песни в коллективном исполнении приобретают новые черты, утрачивая ранее присущие им признаки импровизационности. Для тех, кто мог наблюдать в течение 10–15 лет за исполнением, например, ашуга Асада Рзаева, акына Алымкула Усенбаева, комузиста Ибрая Туманова и многих других народных музыкантов, становится очевидной их эволюция от импровизационности к большей стройности, законченности выразительной формы.

Вдохновенна, красива старинная распевная лирическая русская песня. Она была и остается неисчерпаемой сокровищницей прекрасных мелодий — художественно выразительных, искренних, задушевных. Нет надобности доказывать, что она и теперь пользуется в народе огромной популярностью. Однако и в этой песне также происходят существенные изменения, вызванные самой жизнью. В старинной распевной русской песне постепенно отпадают элементы импровизации; оставаясь распевной, она обогащается плодотворным воздействием широко проникающих в народ образцов классической музыки и творчества советских композиторов.

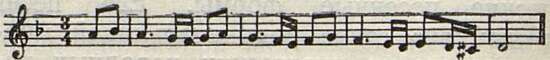

Автор настоящей статьи вырос в русской деревне, с детства любил и пел народные песни. Многие из них сохранились в его памяти в тех мелодических очертаниях, которые были прочно восприняты, а отчасти и зафиксированы в период первых лет революции. Помнится известная в нашей округе и исполнявшаяся тогда повсюду более или менее одинаково песня времен крепостного быта «Из боярских ворот». Вот как выглядела тогда ее мелодия:

Пример

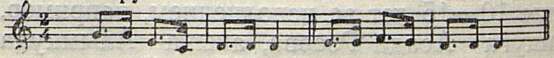

Записанная в 1948 году от одной из участниц Всероссийского смотра колхозной самодеятельности, эта песня выглядела так:

Пример

Пример (продолж.)

В какой-то степени различия этих вариантов можно отнести за счет локальных особенностей. Однако прежде всего они подтверждают изложенные выше соображения об эволюции мелодики старинных песен. Изменился не только мелос, но даже и язык песни: он приблизился к современному литературному языку. В напеве появились ладовая и метрическая определенность, четкость формы, большая выпуклость образа.

Повсеместно обогащаются выразительные возможности народной песни. Сопоставление старинной и современной якутской песни свидетельствует об огромном скачке, происшедшем в развитии диапазонов, звукорядов, ладов якутской народной музыки. Современная якутская песня иногда напоминает широкие диатонические русские напевы.

Народ вносит коррективы и в исполнение известных песен советских композиторов. Ярким примером этого являются записи песни «Катюша», сделанные в одном из южных колхозов Киргизии и в Баку. В первом случае «Катюша» в соответствии с музыкальными традициями киргизского народа, превратилась в широкую, импровизационную по форме песню; во втором «Катюша» была обработана гармонистом-азербайджанцем в виде метрически четкой лезгинки:

Пример

В Казахстане была записана песня «На закате ходит парень». В ней, как известно, есть элемент секвентности, т. е. прием мелодического развития, распространенный у многих народов Востока. Казахские девушки, исполнявшие песню Захарова, нашли в ней секвенционно развивающуюся мелодическую ячейку; чуть изменив ее, они продолжили ряд секвенций и таким образом «породнили» эту русскую песню со своей народной мелодией. В их варианте песня Захарова оказалась переработанной в соответствии с нормами казахской народной музыки:

В колхозных хорах Архангельской области зародилась песня «Дороженька». Выяснение ее биографии привело к заключению, что первоисточником для нее послужила песня композитора Н. Иванова. Киргизская детская «Песня о Сталине» сложилась под влиянием аналогичной песни, сочиненной Малдыбаевым. Часто в новые народные песни вплетаются фрагменты из песен советских композиторов, получивших широкую популярность. Они оказывают воздействие не только на процесс шлифовки старинных песен, но иногда даже проникают в их мелодическую ткань в виде новых попевок.

Традиционная попевка, которой пользуются обычно азербайджанские ашуги при исполнении эпоса «Кер Оглы», за последние 12–15 лет изменилась под воздействием ведущей темы одноименной оперы У. Гаджибекова. Постановки опер «Ай чурек» и «Манас», в которых широко использованы и развиты попевки эпоса «Манас», оказали воздействие на народную манеру его исполнения. Вот образцы традиционной речитации «Манаса» и видоизмененной — под влиянием оперных напевов:

Скандируя

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 1

- Сталинские лауреаты 3

- Служение современности 9

- «Огни над Волгой» 16

- О композиторской молодежи 27

- Проблема музыкального жанра и реализм 31

- Горький и Шаляпин (Очерк первый) 40

- Новые времена — новые песни 54

- Опера на колхозной сцене 64

- В Каховке 68

- Музыка в клубе 70

- Классическую оперу — на экран 73

- В защиту жанра оперетты 79

- Юбилейный вечер Россини 87

- Мастера венгерского искусства в Москве 90

- Глазунов — Чайковский 92

- Вечер азербайджанской музыки 92

- На концерте Молодежного оркестра 93

- Выступления Вилли Ферреро 94

- Концерт Л. Оборина 95

- Выступление молодого пианиста 95

- Произведения для духового оркестра 96

- Талантливый баянист 98

- Хроника концертной жизни 98

- Рижские впечатления 100

- У композиторов Одессы 101

- Развивать лучшие традиции русской музыки 103

- Вопросы музыки на страницах «Правды Востока» 105

- В Союзе советских композиторов 107

- В несколько строк 111

- Крупный советский музыкант (К 75-летию А. Ф. Гедике) 112

- Письма А. П. Бородина 114

- Хорошее начинание и досадные небрежности 116

- Новое в советской глинкиане 117

- Музыкальная жизнь народной Албании 119

- «Похождения распутника» (О новой опере И. Стравинского) 120

- Зарубежная хроника 121

- Знаменательные даты 123