Бетховена и его переписка с издателями1 позволяют отнести начало работы над этой сонатой к весне или лету 1802 года, т. е. ко времени пребывания Бетховена в Гейлигенштадте. Не исключена возможность, что в гениальной сонате соч. 31, № 3 отразилось то состояние «высокого подъема духа», которое, по собственному признанию Бетховена, он испытал в Гейлигенштадте в «прекрасные летние дни».

Глубокое значение сочинений Бетховена, непосредственно предшествовавших «Героической симфонии», отмечал А. Серов, писавший, что в начале 1800-х годов Бетховен «отделился от прежних форм и задумал совсем новые»2.

Соната соч. 31, № 3 представляет яркое своеобразие не только с точки зрения обогащения фортепианно-виртуозных средств выразительности, но и в смысле нового развития формы сонатного цикла: несмотря на четырехчастное деление, в сонате отсутствует медленная часть; оригинальное скерцо написано в двухдольном размере; в блестящем финале последовательно проведен принцип манотематического развития.

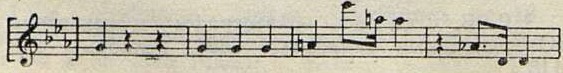

Эскизы сонаты занимают 11 страниц в начале тетради. На первой странице помещены наброски тем и связующих отрывков, относящихся преимущественно к скерцо. Следующие две с половиной страницы заняты эскизом первой части от начала разработки до конца аллегро. Далее, после ряда новых набросков скерцо, начинаются эскизы экспозиции и разработки этой части (стр. 5–7). На последних четырех страницах записан эскиз финала.

Многие эскизы записаны в одноголосном изложении. Чаще всего в этой записи зафиксирована мелодическая линия верхнего голоса, но нередко — только ходы баса. В ряде случаев уже в самых первых набросках встречаются динамические оттенки, штрихи, лиги.

Общеизвестно1, как трудно поддается расшифровке почерк Бетховена. В. Стасов говорил о некоторых черновых рукописях Бетховена, что «эти иероглифы (были назначены только для заметок и памяти самого композитора» и являлись для него «указательной нитью первоначальных идей»3. Неточность начертания заставляет исследователя при чтении эскизов подчас прибегать к музыкальным аналогиям и основываться на слуховом представлении мелодического рисунка, а не только на нотной записи. Тем не менее, когда речь идет об эскизах произведений, завершенная форма которых известна, трудность расшифровки является преодолимой.

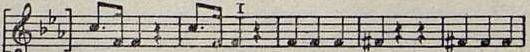

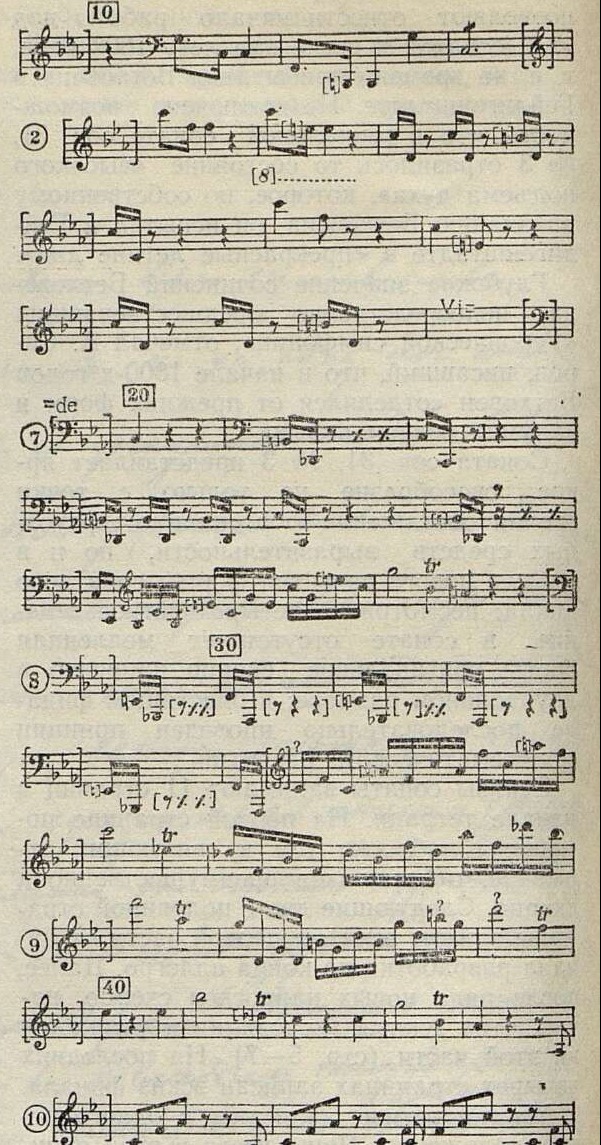

Приведем три варианта разработки первой части сонаты (вторая страница рукописи):

Пример 1.

_________

1 Письма Бетховена к Брейткопфу и Гертелю от 18 октября и 18 декабря 1802 года, свидетельства Ф. Риса и др.

2 А. Н. Серов. Критические статьи. СПБ, 1892, том I, стр. 232.

3 В. В. Стасов. «Автографы музыкантов». «Отечественные записки»,1856, декабрь, стр. 113.

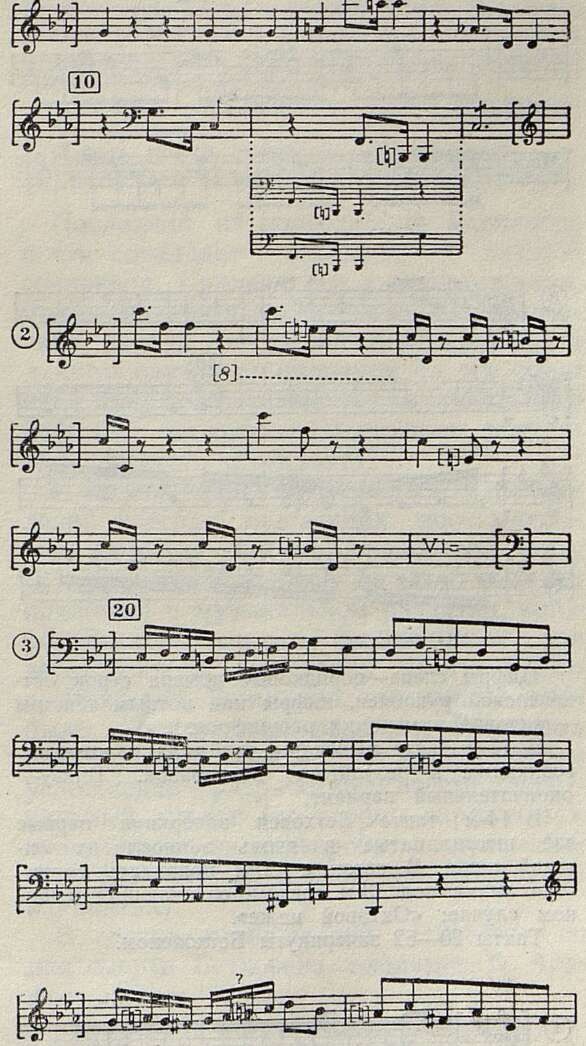

Пример 2.

Цифры слева — порядковые номера строк бетховенской рукописи, цифры над нотным текстом — тактовая нумерация расшифровки.

В 11-м такте выписаны три вида изложения, возникшие в результате переправок. Внизу — окончательный вариант. В 14-м такте Бетховен зачеркнул первые две шестнадцатые и вновь записал их октавой ниже. В связи с этим появилась волнистая линия под 13-м тактом, означающая в данном случае: «Октавой ниже».

Такты 20–52 зачеркнуты Бетховеном.

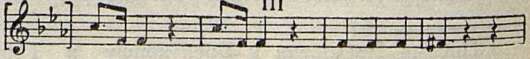

Пример 3.

![]()

Пометка «Vide» («смотри») обозначает объединение кусков, записайных в разных местах. В данном случае 7-я строка второй присоединяется ко 2-й строке.

В 25-м такте шестнадцатая пауза переправлена на восьмую.

Такты 38–51 зачеркнуты Бетховеном.

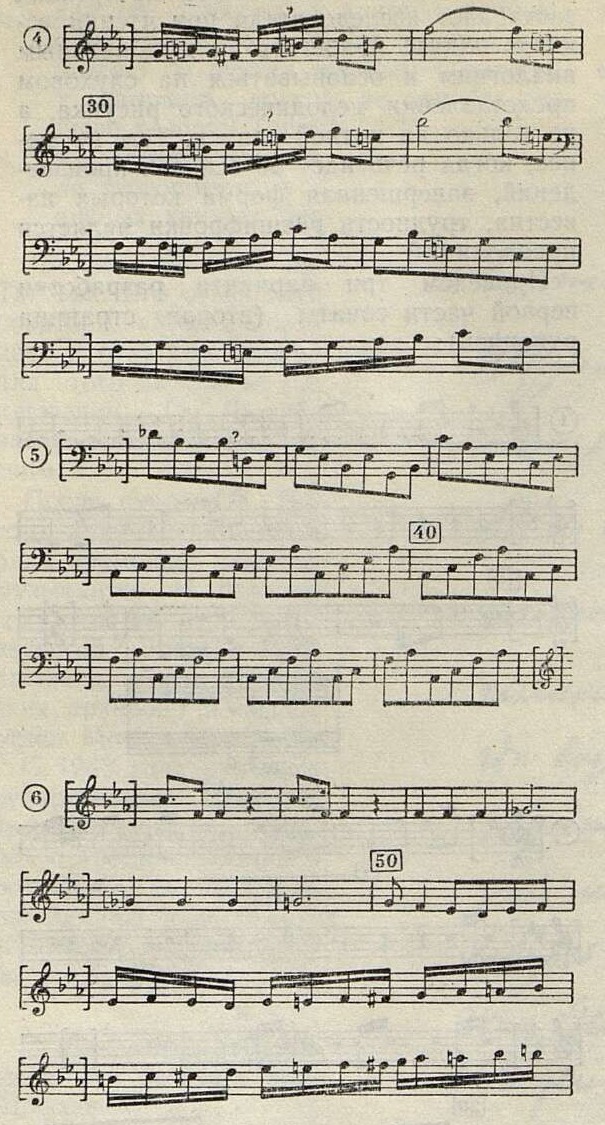

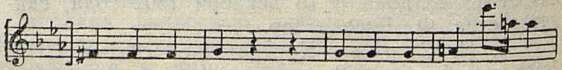

Пример 4.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 1

- За новый подъем советской музыки 3

- Великие традиции русской музыки 6

- О мастерстве 11

- Бетховен наших дней 28

- Гоголь и музыка 37

- Музыка в жизни и творчестве Гоголя 44

- Бетховен и русская музыкальная культура 49

- Симфонизм Бетховена 56

- Неопубликованная рукопись эскизов бетховенской сонаты 61

- О стиле массовой песни 75

- В долгу перед народом 79

- Слово в песне 82

- От Волги до Дона 86

- Музыкальная школа в совхозе 92

- Заметки слушателя 95

- Бетховенские концерты 97

- Грузинский квартет 98

- Концерты румынского оркестра 99

- Творческие встречи 101

- Юбилей Россини 101

- Хроника концертной жизни 102

- Широко распространять ценный опыт 104

- Из финских впечатлений (Путевые заметки) 106

- Учимся на опыте советских музыкантов (Письмо из Китая) 109

- Зарубежная хроника 110

- Собрание сочинений Н. В. Лысенко 113

- Интересный сборник 115

- Грузинские народные песни 117

- В Союзе советских композиторов СССР 118

- 75-летие профессора М. И. Табакова 119

- В несколько строк 119

- В. В. Пасхалов 120

- Памяти талантливой негритянской певицы 121

- «Богатырская симфония» 122

- Бесплатная музыкальная школа 122

- Старейший советский композитор 123

- Книжные новинки 124